Vol. XVIII, número 35

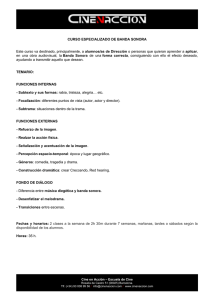

Anuncio