libres y comunes a todos

Anuncio

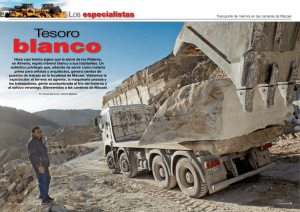

LAS CANTERAS DE MÁRMOL DE MACAEL DESDE “LIBRES Y COMUNES A TODOS” A BIENES MUNICIPALES Anselmo Carretero [email protected] Universidad de Almería Macael y el mármol La extracción y la elaboración del mármol son para Macael, desde tiempo inmemorial, mucho más que un medio de subsistencia. La suerte de sus habitantes ha estado siempre unida a los avatares de este recurso natural. A lo largo de los siglos se han alegrado o han sufrido siguiendo los altibajos de la actividad en las canteras que, como cualquier actividad económica, ha tenido épocas de crisis y periodos de esplendor. La Comarca del Mármol, en la que se concentran las actividades extractivas y elaboradoras, fue una de las pocas comarcas interiores de Andalucía que creció en actividad y población en el último tercio del pasado siglo. Pero la importancia del recurso desborda las fronteras locales. MAS DE 20 SIGLOS DE HISTORIA Se han encontrado lápidas y esculturas romanas hechas con mármol de Macael de finales del siglo I y del siglo II. Las muestras más destacadas son las columnas y esculturas del Teatro Romano de Mérida y los capiteles y columnas de Itálica (siglo III). Los árabes impulsaron también la explotación de las canteras. Los ejemplos más destacados son Medina-Azahara y la Alhambra. En esta última destaca el Patio de los Leones, tanto las 124 columnas y sus capiteles como la fuente y los leones son de mármol de Macael. Esto asegura que las canteras tuvieron actividad entre los siglos X y XIV. Entre los siglos XVI a XVIII el mármol de Macael se utilizó en la construcción de palacios, monasterios y catedrales: el Palacio de Carlos V, la Capilla Real, las Catedrales de Granada, Sevilla y Jaén, el Monasterio del Escorial, el Palacio Real de Madrid y el Palacio de San Ildefonso, son algunos ejemplos. EL MÁRMOL EN ESPAÑA En España hay abundantes formaciones calcáreas. La mayor parte de los yacimientos se concentran en las provincias del arco mediterráneo, en particular en Almería, en la Sierra de Filabres, que es, tanto por sus reservas como por su calidad, una de las áreas más destacadas del territorio nacional. El catálogo de mármoles editado por el Instituto Tecnológico Geominero de España enumera 73 variedades de mármol: 31 se extraen en la zona levantina y 29 en Andalucía, 16 de ellas en Almería. Conviene apuntar que, desde el punto de vista geológico, la mayor parte de las reservas de mármol de España se encuentran en Almería. Los productos que se extraen en otras zonas son, en muchos casos, calizas y otras rocas que, semejantes en el aspecto y en el pulimento al mármol, contienen muy poco o ningún carbonato cálcico. EL MÁRMOL EN ALMERÍA MÁRMOL Y CALIZAS EN ESPAÑA (2003) En 2002 en las canteras 100% 560 7.105 almerienses se 90% 109 92 775 7.763 80% extrajeron 2.135.900 de 70% toneladas de mármol (el Resto 135 60% 52 21.283 2.168 Murcia 42% del total nacional 50% Almería 40% 70 en peso y el 43,8% en 105 Alicante 30% valor), de las que 20% 24.000 1.900 73 117 10% 1.187.410 pertenecen a 0% Macael y el resto a Canteras Empresas de Extracciones (miles Producción en extracción de toneladas) fábrica (miles de otros municipios del metros cuadrados) entorno. En 2003, de las 542 fábricas de transformación que había en España, 223 (el 41,1%) estaban localizadas en el entorno de Macael y elaboraron la mayor parte del mármol que se extrajo en la zona y otros mármoles traídos de otros lugares. La producción en fábrica alcanzó 21.283.000 de metros cuadrados (el 35,4% del total nacional). ECONOMÍA DE ALMERÍA La actividad ligada al sector hortofrutícola y al turismo se concentra en la franja costera, que es la más rica y poblada. La industria del mármol está en la comarca del mismo nombre. Es la única comarca del interior de Almería y de las pocas de Andalucía, si se exceptúan las capitales de provincia, que durante las últimas décadas del siglo XX ha tenido una actividad económica viva y no ha perdido población. COMARCA MÁRMOL Propiedad y actividad En el libro de apeo que se llevó a cabo en 1573 se lee que las canteras “siempre han sido libres y comunes a todos”. Este texto, que dejaba clara la costumbre hasta el momento, ha servido de base al pueblo de Macael para defender, desde entonces y casi hasta nuestros días, su propiedad sobre las canteras, tanto frente a los intereses de particulares (casi siempre del propio lugar) como de la administración pública. Con el paso del tiempo la situación ha ido cambiando y, tras no pocas vicisitudes, los bienes que eran comunales pasaron a ser propiedad de la administración local. Actualmente el Ayuntamiento, además de propietario de los terrenos, es titular de la concesión de explotación del mármol y la arrienda a los empresarios que quieren extraer el mineral. Siglos XVI a XVIII De las diversas fuentes (Libro de Apeo, Catastro de Ensenada, Actas Municipales) se desprende que durante los siglos XVI a XVIII la extracción del mármol se hizo libremente, ajustándose a los criterios de los bienes comunales. Hay algunas excepciones, como una ordenanza del Concejo de Baza de 1518, que exigió licencia para extraer mármol y un pago por las cantidades extraídas, pero duró pocos meses. Siglo XIX Cambios en el ordenamiento jurídico y administrativo El nuevo ordenamiento jurídico y administrativo, ligado a los cambios políticos de las primeras décadas del siglo XIX (entre otras cosas, Macael dejó de depender de Baza), condujo también a cambios importantes en el sistema de acceso al mármol. Como consecuencia de este proceso —y a pesar de que en las actas municipales se sigue hablando de bienes comunales, de bienes de aprovechamiento comunal, etc.— las canteras pasaron a ser tratadas como bienes de propios. Se comenzó a exigir un arbitrio a las personas a las que se concedía licencia para extraer el mineral y se iniciaron las subastas, que permitían a los que las ganaban extraer en zonas determinadas las cantidades de mármol subastadas. Siglo XIX Cambios en el ordenamiento jurídico y administrativo Los cambios acaecidos durante el primer tercio del siglo XIX alejaron una posible, aunque improbable, tragedia de los comunales. Improbable, porque existía una fuerte implicación de la comunidad local con el recurso, el libre acceso al mármol se limitaba a los habitantes del lugar, había unas reglas básicas que eran respetadas y un “componente territorial de la gestión muy cercano y estrecho”, donde el Cabildo solucionaba los conflictos que se presentaban. Además, la cantidad de recurso disponible era muy importante y el volumen de las extracciones no hacía peligrar su agotamiento. Posible, porque la situación podía cambiar. Un aumento importante de la demanda podría complicar las cosas, más que por el volumen de las extracciones, por la falta de orden en los trabajos (tamaño y orientación de los frentes, vertido de los estériles, apertura y conservación de caminos, etc.). Queda abierta, por tanto, la discusión —si no hubieran cambiado las circunstancias— acerca de si la tragedia hubiera sido el fin más probable, o si se habría llegado a una explotación sostenible del recurso. Siglo XIX Segunda mitad del siglo: defensa ante la Administración Pública La Ley Madoz, de 1 de mayo de 1855, declaró “en estado de venta” todos los predios rústicos y urbanos, entre otros los pertenecientes a “los propios y comunes de los pueblos”, exceptuando los terrenos que en esos momentos son de “aprovechamiento común, previa declaración de serlo, hecha por el Gobierno, oyendo al Ayuntamiento y la Diputación provincial respectivos”; y si “el Gobierno no se conformare con el parecer en que estuviesen de acuerdo el Ayuntamiento y la Diputación provincial”, oirá, antes de citar su resolución, “al Tribunal Contencioso-Administrativo, ó al cuerpo que hiciere sus veces”. La exigencia de la declaración previa de los bienes comunales, como requisito para ser excluirlos de venta, trajo de cabeza al Ayuntamiento de Macael durante el medio siglo siguiente, aunque tuvo la suficiente pillería y saber hacer para defenderlos y lograr conservarlos intactos. Siglo XIX Segunda mitad del siglo: defensa ante la Administración Pública A lo largo de este medio siglo: • En diversas ocasiones y desde instancias superiores, se insta al Ayuntamiento para que justifique la exclusión de venta de los montes del pueblo. • Y eso a pesar de que en 1860 la Junta Superior de Ventas declara improcedente la demanda de un particular con respecto a las canteras “en atención a que declaradas de aprovechamiento común por el artículo 3º de la Ley de Minas de 11 de abril de 1849 y el 17 del Reglamento de 31 de Julio de dicho año para su ejecución, se hayan expresa y absolutamente comprendidas en el caso 9º del artículo 2º de la Ley de 1º de mayo de 1855, no habiendo habido por consiguiente obligación de relacionarlas”. • El Ayuntamiento en sus comunicaciones con las instancias superiores de la Administración no deja pasar oportunidad para insistir en el carácter comunal del monte en el que están enclavadas las canteras... Y al mismo tiempo, desde los cuarenta, convoca subastas públicas y cobra por el mármol extraído. Siglo XIX Segunda mitad del siglo: defensa ante la Administración Pública • En todo caso, la política del Ayuntamiento dio los frutos que perseguía. • En unas ocasiones con silencios, en otras dando largas, otras veces con razonados motivos que arrancan de la frase del Libro de Apero “libres y comunes a todos”, defendiendo a capa y espada el carácter comunal de las canteras al tiempo que convoca subastas y obtiene ingresos por la extracción del mármol… • Todos estos tiras y aflojas lograron que Macael fuera uno de los pocos municipios, de entre los 21 del partido judicial de Purchena, en los que no se desamortizaron bienes durante la segunda mitad del XIX. Las canteras y los montes en los que se encuentran se mantuvieron en manos del municipio. Siglo XX Defensa de la propiedad ante particulares: el Rematante • A mediados de 1919 el Ayuntamiento convocó una subasta para extraer cuatro mil metros cúbicos de mármol durante veinte años. Lo hizo por el pésimo estado de las finanzas municipales y las presiones de algunos empresarios para aumentar los plazos de las concesiones. Entre ellos se encontraba Antonio Ortiz, el más importante del momento, que, según todos los indicios, pensaba ganarla y, con ello, hacerse con la propiedad de diversas canteras. • En marzo de 1920, la subasta le fue adjudicada a José Martínez Cruz, desde entonces conocido como el Rematante. • Desde el principio la subasta estuvo acompañada de múltiples conflictos: por los deslindes de la zona elegida, la oposición de las siguientes corporaciones municipales, denuncias por desorden en la extracción, protestas laborales… • A raíz de una denuncia, a comienzos de 1932 la Corporación Municipal rescinde el contrato de la subasta, fundándose en los graves perjuicios causados por el Rematante por no respetar diversos puntos del pliego de condiciones. Siglo XX Defensa de la propiedad ante particulares: el Rematante • Tras estériles gestiones en la década de los treinta, terminada la guerra civil el Rematante pide que se le restituyan los derechos sobre las canteras que quedaron interrumpidos en 1932. • El Tribunal Supremo falló a su favor en noviembre de 1942, y en enero de 1943 el Ayuntamiento le entregó las canteras… • Pero unos días después, con una intervención determinante del Gobierno Civil que destituyó al Alcalde y nombró otro provisional, la Corporación se retractó y dejó el acuerdo de entrega sin efecto. • En mayo de 1943 el Ayuntamiento recibe una comunicación del Gobierno Civil, que trascribe un oficio del Ministro de la Gobernación. En ella se le ordena que “aplace toda posesión de las canteras y terrenos al Martínez Cruz, hasta que se resuelva por quien corresponda el problema de la posible inejecución de la sentencia del Tribunal Supremo”. La política, una vez más, está a punto de ganar la batalla a la justicia. • Martínez Cruz, con el apoyo de los tribunales, siguió insistiendo, pero el Ayuntamiento —siempre con el firme respaldo del Gobierno Civil— ya no cedió. Siglo XX Defensa de la propiedad ante particulares: la familia Ortiz • En 1921, Antonio Ortiz, que había vuelto al Ayuntamiento tras perder la subasta de 1920, reclama la propiedad de unas canteras que su familia viene explotando desde 1887. Invoca la ocupación e ininterrumpida actividad durante más de 30 años, tiempo exigido por la ley. • El Ayuntamiento, a su favor y a falta de otros documentos que prueben esa ocupación, emite un certificado que indica que se trata de un “hecho público y notorio”. • Un año después la Dirección General de Contribuciones e Impuestos reconoce el derecho solicitado y el Ayuntamiento le entrega los terrenos, siguiendo órdenes de la Delegación de Hacienda de Almería. • Pero en la historia de la ininterrumpida ocupación de esas canteras hay un antecedente que no se puede ocultar: en 1899, el Ayuntamiento concedió a Antonio Ortiz el derecho de explotación a perpetuidad de esas canteras —que venía explotando desde 1887—, siendo él mismo Alcalde de Macael. Siglo XX Defensa de la propiedad ante particulares: la familia Ortiz • Corporaciones municipales posteriores, contrarias a la familia Ortiz y conocedoras de las circunstancias en las que se concedió el derecho a perpetuidad, se resistieron a aceptar la pérdida de unas canteras situadas “dentro de los terrenos comunales del pueblo”. • En 1936 Juan Rubio, yerno de Antonio Ortiz, accede a la alcaldía y dando un giro de 180º con respecto a su postura hasta el momento, su mujer, con su aprobación, renuncia a los derechos que pudiera tener sobre las canteras. • Antes de terminar 1936, y ante una corporación municipal más radical que les cita para que muestren su postura, el resto de los herederos se manifiesta en el mismo sentido. • En 1943, terminada la guerra civil, la familia Ortiz reclamó la propiedad de los parajes a los que había renunciado en 1936, alegando que lo hizo forzada por las circunstancias. El Ayuntamiento defendió a ultranza la propiedad municipal. En 1947 la Audiencia Territorial de Granada dictó sentencia favorable al Ayuntamiento, apoyándose en la reciente Ley de Minas de 1944, en deslindes discutidos, en la presentación de documentos no autentificados y, por último, en que los derechos que se reclaman tienen su origen en “verdaderas usurpaciones y desmembraciones de terrenos pertenecientes a los montes comunales, conseguidos cuando menos por dejación o abandono de los encargados de la administración y custodia del patrimonio municipal”. Siglo XX Las leyes de minas de 1944 y 1973 • La Ley de Minas de 1944 incluye al mármol entre los recursos de la sección A (“Rocas”), y establece que pueden aprovecharlas sus dueños como de su propiedad o ceder a otros su explotación. • Ganada la batalla de la propiedad de las canteras, el Ayuntamiento otorga licencias para extraer mármol, y cualquier vecino puede iniciar la explotación con solo solicitar permiso y abonar los derechos por el material extraído. Lo anterior no dispensa, si las labores requieren la aplicación de técnica minera, de la intervención administrativa en lo relativo a la seguridad del trabajo y del personal. Además, las explotaciones están sujetas al Reglamento de Policía Minera y Metalúrgica si lo determina la Dirección General de Minas y Combustibles a propuesta de la Jefatura del Distrito Minero. • En todo caso, el nuevo marco jurídico no soluciona la mayor parte de los antiguos problemas de la zona: proliferación de permisos, reducido tamaño de las explotaciones, inadecuada ubicación de los estériles, falta de rigor en la fijación de límites, etc. Siglo XX Las leyes de minas de 1944 y 1973 • La Ley de Minas de 1973 incluyó a las rocas ornamentales en los recursos de la sección C, clasificación que abrió la puerta a la obtención de permisos de explotación e investigación y concesiones de explotación. • El Ayuntamiento de Macael encontró en la nueva Ley la oportunidad para poner orden en las explotaciones y mejorar el aprovechamiento del recurso. La particularidad de la zona exigió un tratamiento específico. La Ley introdujo una nueva unidad, la cuadrícula minera (unas 33 hectáreas), y estableció como norma general que las concesiones de explotación se otorgaran en cuadrículas mineras completas y que éstas fueran indivisibles. En Macael, en esos momentos, había cuadrículas en las que convivían más de veinte canteras. Atendiendo a la situación de la zona, a sus peculiaridades y a las razones históricas, se admitió lo que se podría denominar la “excepción de Macael”, que aseguró a los explotadores arrendatarios los derechos adquiridos hasta el momento. Siglo XX Las leyes de minas de 1944 y 1973 • La Ley de Minas de 1973 fue ocasión para hacer un levantamiento planimétrico de la sierra, delimitar con exactitud el perímetro de cada cantera y mejorar el orden y el rendimiento de las explotaciones. • Acogiéndose a esta Ley, el Ayuntamiento consolidó los derechos sobre las canteras y obtuvo la concesión para su explotación "por un período de 30 años, prorrogables por plazos iguales hasta un máximo de 90". • Además, la Ley permite que el titular de una concesión de explotación pueda trasmitir, arrendar o gravar sus derechos, solicitando permiso a la autoridad concedente. • Los cambios derivados de la nueva legislación obligaron a revisar la relación entre el Ayuntamiento y los explotadores, lo que se tradujo en la formalización en 1987 de un contrato de arrendamiento parcial de la concesión de explotación. Por ese contrato, el arrendatario adquiere la condición de explotador legal de la mina, al que el Ayuntamiento cede el uso de los terrenos en los que se encuentra. Siglo XX Derechos mineros del Ayuntamiento de Macael al terminar el siglo Cantoria Fines Olula del Río 1 Macael 3 5 2 9 6 Laroya Lijar Albanchez 4 7 Chercos Cobdar 8 Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Macael Norte La Milagrosa La Segunda Milagrosa Macael Sur Macael Este San Andrés Blanco Macael III Blanco Macael Blanco Macael Derecho Concesión de Explotación Permiso de Investigación