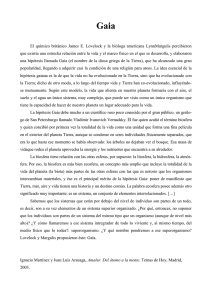

La Tierra, objeto paradigmático

Anuncio