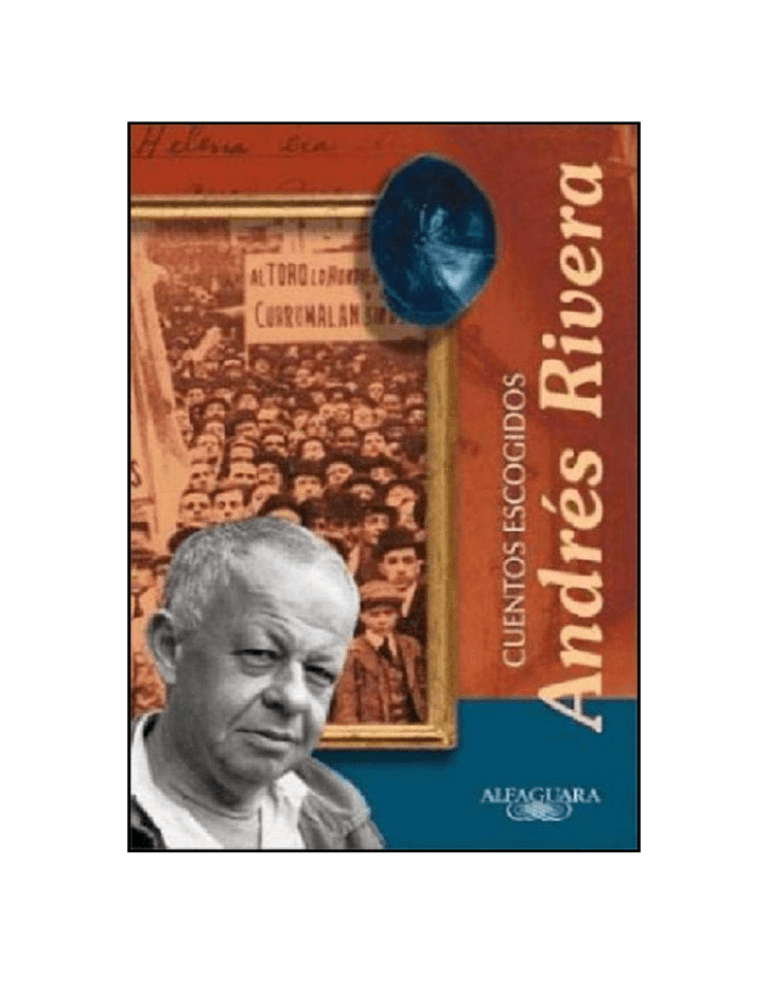

Andrés Rivera-Cuentos escogidos

Anuncio