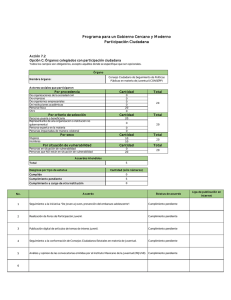

la participación juvenil desde los entes locales

Anuncio