De los diezmos

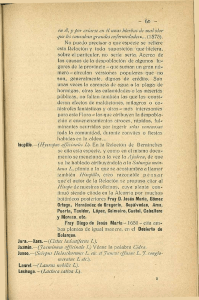

Anuncio

Reseñas Fray Alonso de la, o.s.A., De los diezmos. Trad. Rubén Pérez Azuela o.s.A. Introducción y edición de Roberto Jaramillo Escutia, o.s.A. México, Organización de Agustinos de Latinoamérica, o a l a , 1994, 296 p. V e ra c ru z, Por fin contamos con una versión en lengua española de este célebre tratado sobre el pago del diezmo por los indios en el siglo xvi novohispano. Hasta ahora sólo se contaba con una traducción en edición bilin­ güe latín-inglés. Me refiero a la incluida en el tomo iv de las obras de fray Alonso de la Veracruz, que preparó el P. Emest Burrus S. J.1La tra­ ducción española de este texto llena, pues, una importante laguna y extiende los horizontes historiográficos del siglo de la Conquista. En­ horabuena. Hay siempre cosas qué señalar como defectos menores en las ediciones que generalmente se pasan por alto. Desafortunadamente, en esta ocasión hay que lamentar que al apoyarse en aquella edición crí­ tica, los editores en México, actuales sucesores de fray Alonso en la or­ den de San Agustín, no consideraron con detenimiento el estudio intro­ ductorio del padre Burrus. De él habrían podido servirse para presentar con decoro el opúsculo de aquel fundador de nuestra máxima casa de estudios que fue fray Alonso de la Veracruz. En su falta de hondura historiográfica, la “introducción” a esta primera edición en castellano no logra dar cuenta del más importante problema de origen del texto, su complejidad. Nos remite sin más a la edición en lengua inglesa del padre Burrus, de tan difícil acceso. De decimis (de los diezmos) fue concebida por el autor, al igual que su obra inmediata anterior, De dominio infidelium et iusto bello (del dominio de los infieles y de la guerra justa), como una relección. Es decir, como un acto académico solemne a celebrarse en público en los claustros universitarios. Fue en este género que encontraron expresión diversos pareceres de la controversia mayor de que deriva el texto aquí reseñado. Me refiero a aquella que entendió sobre la legitimidad de la Conquista española y la definición de la naturaleza de las gentes con­ quistadas. Tema éste específico del autor en su anterior tratado; de dominio infidelium muestra la licitud del dominio o gobierno anterior a la Conquista a pesar de la “idolatría”. Recordemos las relecciones sal­ mantinas de fray Francisco de Vitoria, mentor insigne de nuestro autor, o el resumen de fray Domingo de Soto a la polémica de Valladolid (1550-1551) entre Juan Ginés de Sepulveda y Bartolomé de Las Casas.2 Estamos, pues, como ya lo dice el editor, ante una Relectio. Sólo que, a diferencia de aquéllas, la de fray Alonso de la Veracruz se escribe en la margen novohispana del imperio, al calor de las circunstancias y no a dos mil leguas de distancia. Parece haber servido al segundo curso de teología que fray Alonso impartiera en la recién fundada Universidad de México. Su contenido está dispuesto en veintiséis cuestiones sobre una progresión de 943 artículos y 84 conclusiones que siguen el méto­ do silogístico a la manera de la teología escolástica. ¿Cómo pudo la cuestión del diezmo de indios constituir uno de los perfiles de la controversia sobre la Conquista? En la abundante docu­ mentación de ese gran capítulo de la historia hispana sobresalen pro­ yectos históricos que por su complejidad dan la impresión de alejarse de la cuestión central, ¿es o no legítima la Conquista? Pero es que a par­ tir de la naturaleza atribuida a los naturales y de la necesidad de leer sus realidades por analogía con las de la Península, resultaron modalidades posibles de gobierno y evangelización. En la discusión sobre si el indio debía o no pagar diezmos se perfilan los programas de acción esgrimi­ dos respectivamente por el clero regular y el secular. La polémica se in­ flamó precisamente por los años en que se debatía en Valladolid de Castilla sobre la licitud del dominio sobre Las Indias. Desde tiempo atrás el problema del diezmo indígena se hallaba referido al tributo que entregaban los naturales al rey o a los encomen­ deros. Una porción de él estaba destinada al sustento de los ministros que asistían espiritualmente a los naturales. Sin embargo esto no con­ vino a los obispos, quienes insistieron en imponer el diezmo con inde­ pendencia del tributo. Entre 1543 y 1544 la Corona resolvió en varias cédulas que los naturales diezmaran sobre los tres géneros de Castilla: la seda, el trigo y los ganados. La recaudación, emprendida en Nueva España hacia 1546, encendió los ánimos de los religiosos, quienes lograron hacer derogar tales resoluciones. A su llegada a México en 1554, fray Alonso de Montúfar o .p.., el segundo arzobispo de México, encontró un panorama más que propicio para la polémica. Empeñado en hacer valer su autoridad episcopal, se erigió en el principal conten­ diente del catedrático agustino. Al grado de prohibirle pronunciar en público ese “libro o libelo infamatorio [...] con que pretende instituir y ordenar esta nueva iglesia con leyes hechas de su cabeza”.3 El prelado logró hacerse de una copia del tratado sobre diezmos con la que impug­ nó el escrito ante la Inquisición. Procuró asimismo que nunca saliera de las prensas ni en México ni en España. De los diezmos es un tratado de inspiración teológica apoyado prin­ cipalmente en fuentes de derecho canónico. Las citas de textos escrituristicos, de santos Padres y aun de leyes romanas están subordinadas al empleo de las decretales o recopilación de las decisiones del papado. Abreva pues, fundamentalmente, en el derecho pontificio. En su con­ junto la obra no sólo defiende a los indios contra la imposición del im­ puesto eclesiástico. Muestra también las bases jurídicas en que descan­ sa el régimen de las órdenes mendicantes en el Nuevo Mundo. Digamos de paso que toda inclinación tendiente a destacar la autoridad canónica de los obispos o la de los obispos reunidos en concilio general en detri­ mento del Papado, está formalmente excluida del opúsculo de fray Alonso de la Veracruz. Más aún, la obra termina con un apéndice en que el autor ahonda la explicación de aquellas decretales donde se con­ signan los privilegios pontificios de los religiosos. Mediante el real pa­ tronato entendido como cesión de esas facultades pontificias al rey de España, cualquier tipo de sumisión al ordinario eclesiástico se da prác­ ticamente por inexistente. Sirvan de contexto mínimo a la comprensión del tratado los si­ guientes datos aportados por el padre Burrus en su introducción. El ma­ nuscrito hológrafo sirvió para el segundo curso impartido por fray Alonso en la Universidad de México entre 1554 y 1555, dada la vigen­ cia del tema de la fiscalidad indígena. El período entre aquel manuscri­ to y el que preparó el autor para la imprenta comprende por lo tanto, desde ese curso universitario, hasta por lo menos el momento en que fray Alonso de la Veracruz firmó en México la dedicatoria a Felipe n, el 1 de enero de 1560. En el transcurso deben mencionarse una real cédula de 14 de septiembre de 1555 que pedía a la Real Audiencia se informara sobre la capacidad de los indios para pagar diezmos, a la vez que suspendía temporalmente dicho pago. Está también, desde luego, el primer concilio provincial de México celebrado el mismo año. En él los obispos acordaron imponer los diezmos a españoles e indios por igual en todo el virreinato. Al año siguiente (1556) enviaron sus pareceres al rey, tal y como lo hicieron los provinciales de las órdenes mendicantes. Sin embargo, en España se ordenó ignorar la decisión conciliar el 10 de abril de 1557. Los obispos protestaron sin éxito el 24 de enero de 1558 y tan sólo días después el arzobispo Montúfar firmó su primera denun­ cia del opúsculo de fray Alonso de la Veracruz. Este último fue convo­ cado en 1562 a la villa y corte de Madrid por Felipe n. Poco antes de su llegada, el representante de Montúfar, Gonzalo de Alarcón, denunció el escrito por segunda vez ante la Inquisición. La estancia del catedrático agustino en España hasta el año 1573 se distingue sobre todo por haber logrado que el papa Pío V aboliera, el 24 de marzo de 1567, los decre­ tos del concilio de Trento que prohibían a los religiosos administrar libremente los sacramentos, es decir sin sujeción a los obispos. El mis­ mo breve restauró a los religiosos los generosos privilegios pretridentinos de que habían gozado. No obstante, la obra nunca salió de las prensas. Burrus se inclina a pensar que el rey temió una reacción dema­ siado violenta de parte de la jerarquía en sus reinos de ultramar. Al ser rechazada oficialmente su publicación, el manuscrito completo fue devuelto a los agustinos españoles y luego pasó finalmente a la biblio­ teca de El Escorial. En cambio el hológrafo del autor fue conservado junto con su tratado De dominio... y con sus sermones de semana santa. Examinemos brevemente las principales propuestas del tratado. En las primeras cuatro cuestiones fray Alonso examina si el diezmo debe considerarse un gravamen por derecho natural, por derecho divino o por derecho humano. No se detiene a definir ley natural, ni nos dice en qué sentido emplea ese término. Se trata en realidad de lo que dictaba la razón. El diezmo deriva del derecho natural estricto en el sentido de deber dar lo necesario para la sustentación honesta del ministro espiri­ tual. A diferencia del derecho natural, es la ley positiva o humana la que establece que debe darse a la Iglesia una décima parte del ingreso anual del cristiano. Esto, que el autor denomina en cuanto a la cuota, es decir lo que especifica los medios y el monto a pagar, está en el derecho divi­ no antiguo. Aparece fundamentalmente en el capítulo 18 del libro de los “Números”. No es el diezmo, en cambio, del nuevo derecho divino. Es decir no aparece en el Evangelio. Sin embargo, Cristo asegura que el obrero debe ser remunerado, aunque sin precisar ninguna remunera­ ción. En síntesis, la ley humana pontificia de pagar los diezmos en cuanto a la cuota deriva de la antigua ley divina. Por sí sola esta última no obliga. Pero al derivar del derecho natural y estar confirmado por Cristo, el precepto de la Iglesia es obligatorio en cuanto a la cuota. En las cuestiones quinta y sexta se aclara quiénes están obligados al diezmo y si los neófitos en la fe lo están. Aquí hace fray Alonso una distinción entre diezmos personales y prediales. Los primeros se refie­ ren a la ofrenda sobre la ganancia del trabajo del sujeto. Los segundos a los frutos de la tierra. Ahora bien, ni los clérigos ni los religiosos pa­ gan diezmos personales. Y tratándose de los prediales los religiosos están exentos por privilegios, especialmente si tienen pueblos enco­ mendados. En cambio nos dice que todos los seglares están obligados por derecho. También los indígenas, a no ser que estén dispensados o exentos. El autor nos aclara que entre ellos no hay la costumbre de pagar diezmos. Es éste un concepto de mucha importancia en lo refe­ rente a diezmos. De hecho Veracruz se vale de la costumbre cada vez que establece -con relativa frecuencia por cierto- la analogía con la situación prevaleciente en la península ibérica. Luego de veinte a trein­ ta años la costumbre suele cobrar valor de ley. Por lo tanto al no tener los indios costumbre de diezmar, el derecho positivo de la Iglesia no les puede obligar como a cristianos viejos. Sólo están obligados al tributo que por disposición real incluye hasta una cuarta parte de porción deci­ mal.4 Por otro lado fray Alonso deja bien asentado que no hay obliga­ ción alguna de diezmar a la catedral. Es decir, no se deben diezmos en derecho positivo sino a la propia parroquia y a su ministro. Al finalizar estas cuestiones admite sin embargo que en virtud de la obligación de todo seglar, en el futuro el rey pudiera de hecho llegar a obligar a los naturales. En la cuestión séptima el autor se ocupa más en detalle de la cos­ tumbre. Ninguna puede prevalecer contra el derecho natural. Así, aun­ que exista costumbre de no pagar, los naturales convertidos reciente­ mente a la fe están obligados a la debida y honesta sustentación de sus ministros. Por consiguiente pueden ser compelidos en justicia. Sin em­ bargo la costumbre de no pagar entre los indios sí puede prevalecer contra el diezmo entendido como cuota, es decir, aquel que deriva del derecho divino antiguo y que la ley positiva de la Iglesia establece como pago de la décima parte del ingreso del cristiano. Interesa en seguida al autor -octava cuestión- saber si se puede pre­ dicar a los indios que no están obligados. En esto reacciona contra el concilio primero de 1555, que invocaba las decretales clementinas para excomulgar a quien se atreviera a predicar contra el pago del diezmo.5 Concluye que hay que predicar de preferencia en favor del pago a tra­ vés del tributo. Pero quien predique en contra del pago allí donde hay dispensa a causa de la costumbre de no pagar, no peca ni incurre en cen­ sura. Predicar se debe, en cambio, contra los diezmos indebidos que se urgen para servir a la iglesia catedral. Las cuestiones novena a duodécima precisan a quién se deben pa­ gar los diezmos; si al papa, a los obispos, a los ministros ricos o a los pobres. El criterio único es que no se paguen sino a quien administra directamente las almas. El obispo no las administra directamente, luego no se le deben. Para fray Alonso el prelado diocesano no administra lo espiritual en toda la diócesis, ya que esto lo hacen los ministros parti­ culares designados para cada pueblo. No tiene, pues, derecho el obispo a los diezmos de otras iglesias, sino sólo a los de la parroquia de la cate­ dral. Hay únicamente para fray Alonso una razón extrínseca mediante la cual el obispo puede exigir diezmos: proveer la necesidad de los ministros y de los pobres. Tampoco deben darse diezmos a clérigos, a canónigos ni a dignidades de la catedral. El rey autoriza su sustento a partir de los diezmos de españoles. Provee asimismo con salario a los sacerdotes de los pueblos sujetos a la Corona. Tocante a los indios basta, pues, con el tributo. Sólo una parte de los diezmos que el au­ tor no precisa pertenece a los pobres, aunque se le debe dar a los cléri­ gos para que ellos se las distribuyan. No son tanto dichos clérigos quie­ nes tienen derecho en este caso a los diezmos, como la iglesia donde sirven. Sobre qué cosas se debe pagar el diezmo tratan las cuestiones trece a quince. El autor retoma aquí, aunque esta vez respecto de los géneros diezmados, la distinción entre diezmos personales, prediales y mixtos. Entiende estos últimos como aquellos en que intervienen los ganados, incluido el lanar. También insiste en la naturaleza o calidad de los terri­ torios donde se diezma. Por ejemplo, si donde las ovejas pastan no se administran sacramentos, no se deben ahí los diezmos. Reconoce, con todo, no saber ubicar dentro de su tratado el caso de aquellos parajes deshabitados “en los Chichimecas”, donde no hay por esos años sino estancias de ganados. En realidad el autor pretende establecer que no hay razón siquiera para que los españoles diezmen a la iglesia catedral. Deben diezmos sobre los frutos que tienen en los pueblos de enco­ mienda y de sus sementeras, pero a los ministros locales, sean religio­ sos o clérigos. Nada a la catedral. Fray Alonso reconoce a las parro­ quias la facultad de decidir en la materia y asimismo a los monasterios si ejercen administración de almas. Por otra parte, no se pagan diezmos sobre las minas porque no son frutos de la tierra, sino partes de ella. Y por lo que toca a los tributos, ¿deben pagar los encomenderos o la Corona la décima parte sobre ellos como diezmo? Se responde que sí, se diezma sobre todo lo que rinde una ganancia. Si cierta cantidad de semilla es incluida en el tributo, el español que la cosecha debe pagar los diezmos de ella a la iglesia en la que reside. La porción decimal de los tributos, en cambio, no es de carácter predial sino personal. Suele ajustarse en una cierta cantidad de dinero que después se cambia o con­ muta por una cantidad de semilla o por cierto sembradío (art. 502). Es ésta al parecer la modalidad del diezmo de indios que en las catedrales llegó a conocerse como diezmos de conmutación. El tratado de fray Alonso de la Veracruz parece aclarárnoslo. Por lo que hace a diezmos personales de españoles, el texto nos aclara el oscuro vocablo “rediez­ mos”, que es aquel que se paga sobre lo que se percibe como alquiler o lucro, de parte de quien arrendó la tierra (art. 530). En las cuestiones dieciséis a dieciocho se tratan aspectos morales implicados en los diezmos. Los más importantes son que los diezmos personales sólo obligan por derecho humano pero conforme a la cos­ tumbre. A los españoles les obliga la costumbre de la diócesis de Sevilla por haber sido ésta la metropolitana de las iglesias del Nuevo Mundo. Por ningún motivo se puede obligar a los indios, ajenos a esa costumbre, a transportar el producto del diezmo sin una justa paga. Salvo la cuestión veintitrés, donde se trata de si el arzobispo u obis­ po pueden imponer diezmos, el resto de las cuestiones, es decir de la diécinueve a la veintiséis, no se refieren estrictamente a diezmos. Es aquí donde el autor contempla otros aspectos de la vida eclesiástica. Lo hace en dos series temáticas. La primera contempla la obligación de dar ofrendas, de pagar las primicias o de edificar las iglesias. En la segun­ da entran la provisión de pastores por los obispos, los nexos de los reli­ giosos con las parroquias y la definición de los clérigos interinos. Digamos lo sustancial de cada serie. En estas materias se delinean no pocos rasgos del programa de las órdenes religiosas mendicantes en la Nueva España. Los indios están por ahora, insiste fray Alonso, exentos del pago de diezmos. También lo están del de las primicias o primeros frutos. En realidad tocante a ofrendas y primicias nadie está obligado a observar las ceremonias consignadas en el Antiguo Testamento. Pero además, las segundas no se deben en virtud del derecho natural, a menos que el ministro tenga necesidad manifiesta de ellas. En cuanto a edificación de iglesias, fray Alonso aclara que no hay ley alguna que explícitamente obligue al fiel, salvo la porción decimal de los tributos. Pero si la comu­ nidad no paga diezmos o los diezmos no bastan y no hay beneficiado, entonces el pueblo puede estar obligado a construir la nueva iglesia o a reparar la antigua. Era éste el caso de las iglesias administradas por los religiosos, donde los indios edificaban, reparaban y adornaban las igle­ sias y edificaban asimismo habitación para los religiosos.6 En cambio los indios no están obligados a edificar las iglesias catedrales; única­ mente aquella donde reciben los sacramentos. Haciéndose eco de las denuncias y pleitos respectivos de las órdenes contra los prelados en México y Michoacán, Veracruz dice no entender por qué se ordenó desde España que los indios contribuyeran con una tercera parte para la construcción de la “iglesia matriz”. Seguramente, nos dice, por haber­ se entendido a cada diócesis en el Consejo de Indias como un solo pue­ blo. En todo caso, para él las iglesias de otros pueblos de la diócesis no dependen de la catedral. Sobre todo porque de ella no salen quienes “las planten, rieguen y edifiquen”, es decir los ministros, “sino tal vez quie­ nes destruyan y arruinen lo que está edificado” (art. 700). Fray Alonso está inserto en un doble régimen eclesial que vive el enfrentamiento de sus mutuos principios. No deja sin embargo de advertir que es aquélla una etapa transitoria en el establecimiento de la nueva Iglesia. Para él la fase primitiva debe estar en todo y por todo sustentada y erigida por religiosos. Insiste en que vendrán otros tiem­ pos cuando, “[...] llegando a la madurez y a la edad que tiene en España, pueda ser sustentada por otros” (art. 702). Por lo pronto es injusto que el obispo exija diezmos si él no provee los ministros, nos dice en la cuestión veintitrés. Y la exigencia de los diezmos -lo repite sin cansancio- viene exclusivamente del hecho de que el ministro tenga lo suficiente para vivir honestamente. Exigir los diezmos no compete por lo tanto sino a la “suprema potestad pontificia”. Ni siquiera al metropolitano reunido con sus sufragáneos en concilio, dice el autor aludiendo claramente al primer sínodo de la provincia mexicana, reu­ nido cuando él ponía fin a su curso en los claustros universitarios. En un afán por limitar al mínimo posible la potestad de jurisdicción de los1 prelados diocesanos, fray Alonso de la Veracruz dice no negar que éstos prediquen en su diócesis y que puedan “enviar y disponer todos los actos jerárquicos y mandar que todo se haga ordenadamente [...] Pero de ahí no se sigue que tengan potestad absoluta para promulgar un canon o una regla universal que obligue a todos” (art. 747). Para el autor, los religiosos en el Nuevo Mundo no son súbditos del obispo. Por lo tanto no pueden ser visitados por él ni les puede exigir dar razón de su ministerio. En las Indias es el rey quien tiene plena potestad para elegir y presentar, “y el sumo Pontífice quien tiene la potestad de los obispos para confirmar los párrocos” (art. 769). Fray Alonso funda en el Papado la presencia y facultades de los religiosos en Indias. Adriano vi los declaró ministros y el emperador Carlos v los envió. Es así inconveniente que donde haya religiosos, los obispos pon­ gan clérigos. Todo porque a los prelados diocesanos “ en estas partes no les corresponde elegir los párrocos para cada pueblo, sino que pertene­ ce al Papa o al Emperador o al Rey de Castilla en razón del derecho de patronato” (art. 784). Veracruz trata desesperadamente de librar a la Iglesia de Indias del creciente control de una jerarquía desfavorable a los religiosos. Al hacerlo enunciaba la transmisión de facultades apos­ tólicas que hacían del monarca un vicario pontificio. Logra así desco­ nocer prácticamente la potestad de jurisdicción de los prelados dioce­ sanos. Sigue una serie de artículos en que fray Alonso dispone las con­ diciones en que estos últimos deben favorecer el ministerio de los reli­ giosos aun en detrimento de los clérigos. Vuelve a insistir, sin embar­ go, que todo ello es sólo aplicable a esa etapa tras la cual -no precisa el límite cronológico- llegará la madurez y las cosas tendrán que ser ya distintas. Apoya sus asertos en el mejor conocimiento que tienen aqué­ llos de la condición de los indios, en el mayor número de frailes, en su manejo de las lenguas indígenas y, en fin , en que “son más celosos de la gloria de Dios que cualquier otro sacerdote” (art. 789). Habla aquí no sólo el catedrático universitario, sino aquel que en calidad de provincial de su orden enfrentara entre 1558 y 1560 en Michoacán pleitos encar­ nizados entre agustinos y clérigos.7 Así, “son dignos de mérito los reli­ giosos que sin escándalo expulsan a un clérigo aun idóneo de un pue­ blo donde éste ya reside”. Y la razón en que lo funda no le puede resul­ tar sino obvia: “porque en la residencia de los religiosos se asegura la doctrina en el futuro, mientras que el clérigo una vez muerto él, queda el pueblo privado del ministerio” (art. 835). En su advertencia reiterada de que es aquélla una etapa transitoria, Veracruz propone que aún no hay en la Nueva España verdaderos pá­ rrocos. Así logra zafarse del control que los prelados pretenden ejercer sobre los religiosos que administran. Más bien ejercen a manera de párrocos, nos dice, los religiosos y ministros seculares que el obispo, el virrey o el encomendero han puesto por un cierto salario. Se trata en realidad, para nuestro autor, de “ministros mercenarios” o “estipendia­ rios”. Los verdaderos párrocos son perpetuos y solamente pueden ser nombrados por el papa o por el rey, “y por costumbre también por el obispo cuando tiene la potestad del papa y los coloca a perpetuidad”(art. 863). Es ésta una más de las razones por las que aún se da la fase primitiva de la Iglesia novohispana. Los verdaderos párrocos implican la costumbre, el arraigo, una tradición semejante a la de la Pe­ nínsula. A ese respecto me parece impostergable la inspección minu­ ciosa de esta última. El arzobispo Montúfar invoca el ejemplo de Granada donde, tras la reconquista, la fase primitiva dominada por los religiosos sólo duró “diez o doce años”.8 Es precisamente de esta pre­ misa de tipo histórico que fray Alonso de la Veracruz desprende la con­ clusión final de su tratado Hasta que los neófitos tengan raíces más sólidas, no deben ser gravados con la exigencia de los diezmos, pues como párvulos necesitan leche, cuando lleguen a una mayor edad podrán nutrirse de un alimento más sóli­ do y pagar con exactitud los diezmos (art. 943). Es curioso constatar la ausencia del tratado de fray Alonso de la Veracruz en los estudios que hasta ahora se han ocupado del diezmo indígena en la Nueva España. Se trata de un texto fundamental que nos presenta un perfil de la sociedad novohispana a través de una institu­ ción y no de un mero gravamen. En él se hace patente la crisis que al mediar el siglo xvi llevó a su punto más extremo la antinomia de dos proyectos históricos de Iglesia y de sociedad. Grosso modo, los años que van del primer concilio provincial de México a la gran epidemia de 1576, son los de esa especie de impasse en que el enfrentamiento se hace más intenso. Sin embargo, pocas instituciones fueron tan sensibles a los cambios sociales y evolucionaron tan pronto como el diezmo. Su desarrollo dependió estrechamente de las modificaciones en las condi­ ciones de trabajo en el agro novohispano. El problema del diezmo indí­ gena se transformó con el resto de la sociedad. No quedó solucionado en favor de la exención permanente como lo ha sugerido Burrus al decir que a pesar de su no publicación, el tratado de fray Alonso alcanzó su cometido.9 La parte más trascendente en De Decimis consiste precisamente en haber definido su autor aquel momento como el de una transición. Al menos por lo que se refiere al inmenso obispado de Michoacán, el diezmo de indios parece evanescerse durante las décadas que se distin­ guen por la catástrofe demográfica de las primeras décadas del siglo x v i i .Pero vuelve a asomar en las preocupaciones del clero catedralicio poco antes de alcanzar su más bajo nivel histórico las cifras demográ­ ficas de los naturales (1647). Sin embargo no se le ubica ya, ni exclu­ siva ni principalmente en los pueblos. Está ahora mediado por el arren­ damiento de la tierra en las haciendas. El número creciente de terraz­ gueros precisa entonces tipificar una nueva modalidad del diezmo indí­ gena. El proceso fue sumamente complejo, como aquella sociedad en la que los naturales se iban hispanizando. Tipificar implicaba en 1650 no sólo hacerse cargo de los terrazgueros. Exigió asimismo investigar la costumbre en cerca de trescientos pueblos. Sólo así podía eviden­ ciarse desde cuándo, en qué localidades y sobre qué productos se había diezmado. El diezmo indígena subsiste pues en los siglos novohispanos pero no como un todo, sino según qué pueblos, y en qué regiones exis­ tía la costumbre de diezmar sobre los frutos de origen europeo. Parece haber dado la pauta a las catedrales el tratadista Solórzano y Pereyra.10 Otro problema que el tratado de fray Alonso da a la reflexión es el de las iglesias catedrales. En 1555 no eran apenas sino débiles puntas de proyectos históricos, sociales y urbanos en ciernes. Sus obispos se hallaban sumamente mediatizados por los privilegios de los religiosos y por el real patronato. Al defender los frailes una especie de autarquía parroquial, su programa de Iglesia hacía de los prelados diocesanos prácticamente “obispos de anillo”. Diezmar en favor de la iglesia cate­ dral equivalía no sólo a “atesorar” sino a dotarla de medios de control sobre los territorios diocesanos. Su consolidación, y con ella la del clero secular, no dependió sino de la afluencia de los diezmos de toda la diócesis hacia ella. Sólo a partir de la segunda mitad del siglo xvn fue posible la erección de seminarios para la formación de clérigos. Pero también la fundación de numerosas obras piadosas, de entidades corporativas y de patronatos de limosna que organizaron la vida de huérfanas, colegiales, mujeres recogidas y monjas. Los diezmos que hicieron posible el auge de las catedrales no eran ya los de encomen­ deros y la porción de los tributos. Como en el caso del diezmo indíge­ na, los cambios sociales modificaron la política recaudatoria y la orien­ taron de preferencia hacia las zonas de frontera donde una sociedad agrícola avanzaba en dirección a los minerales del norte. “Los Chichimecas”, esa vasta llanura que llamaba la atención a fray Alonso de la Veracruz, fue la del mayor dinamismo social y económico. Al formar parte de la controversia más amplia sobre la legitimidad de la Conquista y la naturaleza de los indios, el enfrentamiento por el diezmo indígena a mediados del siglo xvi favoreció planteamientos de carácter teórico en tomo a dos programas posibles de Iglesia y socie­ dad. Su discusión actual debe aún vincular la polémica local a dicha controversia general, ciertamente más compleja y general a nivel del imperio. Pero aún así me parece que la resolución al problema de los diezmos más bien tendría que depender, en el mediano y largo plazo, de la consideración de elementos de orden fáctico según la situación histórico social prevaleciente. Que la publicación en lengua española del tratado Veracruciano contribuya a impulsar estudios en esa pers­ pectiva. Óscar Mazín E l C o leg io d e M ich o acán Notas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. The Writings o f Fray Alonso de la Veracruz: IV. The original texts with English translation edited by Emest Burrus, S J. Defense of the Indians: their privileges. Rome-Tucson, Jesuit Historical Association, 1976. Fray Domingo de Soto, “Aquí se contiene una disputa o controversia. La junta de Valladolid, 1550-1551” en Obras escogidas de Fray Bartolomé de las Casas. Madrid, Atlas, 1958, p. 293-348. Recientemente publicada en Oscar Mazín, Carmen Val Julián, En torno a la conquista, une anthologie. París, Ecole Nórmale Supérieure, 1995. Parecer de Fray Alonso de Montúfar al rey. México, 31 de enero de 1558. a g í ,Indiferente general 2978. La discrepancia se acentúa en este aspecto. Según el arzobispo Montúfar, durante su gentilidad los naturales no vivían sino para ofrendar a sus dio­ ses. Ve en ello una continuidad en la costumbre. Cfr. “Relación del arzo­ bispo de Méjico al real consejo de Indias, sobre recaudación de tributos y otros asuntos referentes a las órdenes religiosas”, México, 15 de mayo de 1556, en Luis Torres de Mendoza, Colección de documentos inéditos rela­ tivos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas po se­ siones españolas en América y Oceanía, Madrid, 1865, Tomo iv, p. 491 530, reimpresión Kraus reprint ltd., Madrid, 1964. The Writings [...] op. cit., introducción. En su parecer de 1556, el arzobispo Montúfar denuncia enérgicamente el régimen de servicios personales a que eran sometidos los naturales por los religiosos, doc. cit., p.519 Véase el estudio introductorio de J. Benedict Warren a. Arte de la lengua de Michoacán compilada [sic] por fray Maturino Gilberti, Morelia, Fimax, 1987. Relación del arzobispo, 1556, doc. cit., p.526 The Writings, op. cit., introducción, p.10 “[...] en la costumbre de no diezmar o diezmar en cierta manera o de cier­ tas cosas, no es necesaria [costumbre] inmemorial y basta que hayan pasa­ do cuarenta años, aunque sea sin título y buena fe, y se vaya contra la pre­ sunción del derecho”. Solórzano y Pereyra, D el derecho Indiano, libro n, cap. x x i i i .