Tratamiento de la espasticidad en parálisis cerebral con toxina

Anuncio

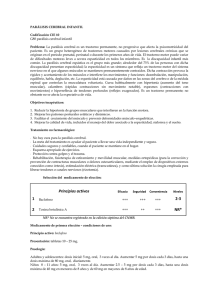

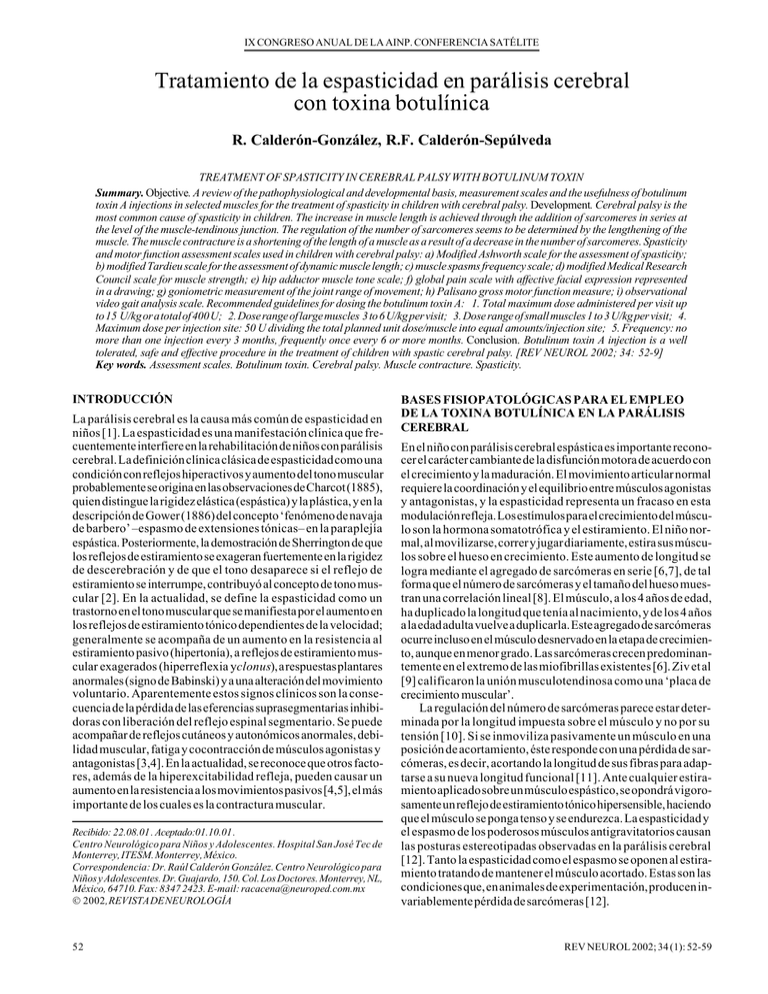

R. CALDERÓN-GONZÁLEZ, ET AL IX CONGRESO ANUAL DE LA AINP. CONFERENCIA SATÉLITE Tratamiento de la espasticidad en parálisis cerebral con toxina botulínica R. Calderón-González, R.F. Calderón-Sepúlveda TREATMENT OF SPASTICITY IN CEREBRAL PALSY WITH BOTULINUM TOXIN Summary. Objective. A review of the pathophysiological and developmental basis, measurement scales and the usefulness of botulinum toxin A injections in selected muscles for the treatment of spasticity in children with cerebral palsy. Development. Cerebral palsy is the most common cause of spasticity in children. The increase in muscle length is achieved through the addition of sarcomeres in series at the level of the muscle-tendinous junction. The regulation of the number of sarcomeres seems to be determined by the lengthening of the muscle. The muscle contracture is a shortening of the length of a muscle as a result of a decrease in the number of sarcomeres. Spasticity and motor function assessment scales used in children with cerebral palsy: a) Modified Ashworth scale for the assessment of spasticity; b) modified Tardieu scale for the assessment of dynamic muscle length; c) muscle spasms frequency scale; d) modified Medical Research Council scale for muscle strength; e) hip adductor muscle tone scale; f) global pain scale with affective facial expression represented in a drawing; g) goniometric measurement of the joint range of movement; h) Palisano gross motor function measure; i) observational video gait analysis scale. Recommended guidelines for dosing the botulinum toxin A: 1. Total maximum dose administered per visit up to 15 U/kg or a total of 400 U; 2. Dose range of large muscles 3 to 6 U/kg per visit; 3. Dose range of small muscles 1 to 3 U/kg per visit; 4. Maximum dose per injection site: 50 U dividing the total planned unit dose/muscle into equal amounts/injection site; 5. Frequency: no more than one injection every 3 months, frequently once every 6 or more months. Conclusion. Botulinum toxin A injection is a well tolerated, safe and effective procedure in the treatment of children with spastic cerebral palsy. [REV NEUROL 2002; 34: 52-9] Key words. Assessment scales. Botulinum toxin. Cerebral palsy. Muscle contracture. Spasticity. INTRODUCCIÓN La parálisis cerebral es la causa más común de espasticidad en niños [1]. La espasticidad es una manifestación clínica que frecuentemente interfiere en la rehabilitación de niños con parálisis cerebral. La definición clínica clásica de espasticidad como una condición con reflejos hiperactivos y aumento del tono muscular probablemente se origina en las observaciones de Charcot (1885), quien distingue la rigidez elástica (espástica) y la plástica, y en la descripción de Gower (1886) del concepto ‘fenómeno de navaja de barbero’ –espasmo de extensiones tónicas– en la paraplejía espástica. Posteriormente, la demostración de Sherrington de que los reflejos de estiramiento se exageran fuertemente en la rigidez de descerebración y de que el tono desaparece si el reflejo de estiramiento se interrumpe, contribuyó al concepto de tono muscular [2]. En la actualidad, se define la espasticidad como un trastorno en el tono muscular que se manifiesta por el aumento en los reflejos de estiramiento tónico dependientes de la velocidad; generalmente se acompaña de un aumento en la resistencia al estiramiento pasivo (hipertonía), a reflejos de estiramiento muscular exagerados (hiperreflexia yclonus), a respuestas plantares anormales (signo de Babinski) y a una alteración del movimiento voluntario. Aparentemente estos signos clínicos son la consecuencia de la pérdida de las eferencias suprasegmentarias inhibidoras con liberación del reflejo espinal segmentario. Se puede acompañar de reflejos cutáneos y autonómicos anormales, debilidad muscular, fatiga y cocontracción de músculos agonistas y antagonistas [3,4]. En la actualidad, se reconoce que otros factores, además de la hiperexcitabilidad refleja, pueden causar un aumento en la resistencia a los movimientos pasivos [4,5], el más importante de los cuales es la contractura muscular. Recibido: 22.08.01. Aceptado:01.10.01. Centro Neurológico para Niños y Adolescentes. Hospital San José Tec de Monterrey, ITESM. Monterrey, México. Correspondencia: Dr. Raúl Calderón González. Centro Neurológico para Niños y Adolescentes. Dr. Guajardo, 150. Col. Los Doctores. Monterrey, NL, México, 64710. Fax: 8347 2423. E-mail: [email protected] 2002, REVISTA DE NEUROLOGÍA 52 BASES FISIOPATOLÓGICAS PARA EL EMPLEO DE LA TOXINA BOTULÍNICA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL En el niño con parálisis cerebral espástica es importante reconocer el carácter cambiante de la disfunción motora de acuerdo con el crecimiento y la maduración. El movimiento articular normal requiere la coordinación y el equilibrio entre músculos agonistas y antagonistas, y la espasticidad representa un fracaso en esta modulación refleja. Los estímulos para el crecimiento del músculo son la hormona somatotrófica y el estiramiento. El niño normal, al movilizarse, correr y jugar diariamente, estira sus músculos sobre el hueso en crecimiento. Este aumento de longitud se logra mediante el agregado de sarcómeras en serie [6,7], de tal forma que el número de sarcómeras y el tamaño del hueso muestran una correlación lineal [8]. El músculo, a los 4 años de edad, ha duplicado la longitud que tenía al nacimiento, y de los 4 años a la edad adulta vuelve a duplicarla. Este agregado de sarcómeras ocurre incluso en el músculo desnervado en la etapa de crecimiento, aunque en menor grado. Las sarcómeras crecen predominantemente en el extremo de las miofibrillas existentes [6]. Ziv et al [9] calificaron la unión musculotendinosa como una ‘placa de crecimiento muscular’. La regulación del número de sarcómeras parece estar determinada por la longitud impuesta sobre el músculo y no por su tensión [10]. Si se inmoviliza pasivamente un músculo en una posición de acortamiento, éste responde con una pérdida de sarcómeras, es decir, acortando la longitud de sus fibras para adaptarse a su nueva longitud funcional [11]. Ante cualquier estiramiento aplicado sobre un músculo espástico, se opondrá vigorosamente un reflejo de estiramiento tónico hipersensible, haciendo que el músculo se ponga tenso y se endurezca. La espasticidad y el espasmo de los poderosos músculos antigravitatorios causan las posturas estereotipadas observadas en la parálisis cerebral [12]. Tanto la espasticidad como el espasmo se oponen al estiramiento tratando de mantener el músculo acortado. Estas son las condiciones que, en animales de experimentación, producen invariablemente pérdida de sarcómeras [12]. REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 IX CONGRESO ANUAL DE LA AINP. CONFERENCIA SATÉLITE Mecanismos de la contractura muscular La contractura muscular consiste en un acortamiento de la longitud del músculo como consecuencia de la disminución del número de sarcómeras en series a lo largo de las miofibrillas, junto con un aumento en la resistencia al estiramiento pasivo [13]. El arco de movimiento de la articulación está disminuido por el acortamiento de las fibras musculares y por una pérdida concomitante en la capacidad de extensión muscular. Debe enfatizarse que no se pierden las fibras musculares ni son reemplazadas por tejido conectivo (músculo fibrótico) [14]. Además de la disminución en la longitud de las fibras, se ha informado de que la estructura muscular es normal a la microscopía de luz y electrónica, y no se ha observado tejido conectivo en exceso [15]. Tardieu et al [16], en un importante estudio, investigaron el desarrollo de contracturas en el músculo sóleo en 10 niños con parálisis cerebral. No se observaron contracturas, a condición de que el estiramiento sostenido se mantuviera durante seis horas o más en cada período de 24 horas. La férula de tobillo durante el sueño demostró su efectividad siempre y cuando se diseñara adecuadamente y se mantuviera el tobillo en el ángulo correcto. Si un músculo agonista domina sobre un antagonista, este último recibirá un estiramiento excesivo, mientras que el primero no se estirará adecuadamente. Ello producirá un crecimiento inadecuado del músculo agonista y un crecimiento excesivo del antagonista, lo cual en breve causaría una contractura. Si los músculos opuestos que controlan el movimiento de una articulación muestran un tono o espasticidad diferencial, ocurrirá un acortamiento o contractura en el músculo agonista. El músculo agonista se acorta y su crecimiento longitudinal se inhibe. El músculo antagonista invariablemente se debilita y se alarga; por lo tanto, una contracción muscular eficaz sólo se produce dentro de un tiempo limitado de la longitud del músculo, y el estiramiento más allá de este intervalo disminuye la capacidad del músculo de generar tensión durante el movimiento activo [17-19]. El enfoque biomecánico aplica los principios de la cinética (movimiento frente a fuerza y resistencia) a los movimientos del cuerpo humano. Incluye el intervalo de movimiento, la resistencia y la fuerza necesarios para llevar a cabo las actividades de la vida diaria. La biomecánica óptima sirve para: a) Promover el desarrollo normal de la columna vertebral, el hueso y las articulaciones; b) Lograr la óptima longitud de la unidad músculo-tendón y adecuados arcos de movimiento durante el crecimiento del niño, y c) Prevenir las deformidades de las extremidades y de la columna vertebral que pudieran perjudicar aún más la salud y las capacidades funcionales del paciente [20]. El estiramiento ayuda a mantener y mejorar la longitud de la unidad músculo-tendón y los arcos de movimiento. La bipedestación y los ejercicios de apoyo del peso promueven el desarrollo normal de la cadera, la columna vertebral y los huesos [21]. Las ortosis y las férulas pueden emplearse para mejorar la marcha, prevenir las contracturas musculares y la deformidad progresiva de las extremidades, especialmente durante las fases de crecimiento rápido del niño [22,23]. Las inyecciones selectivas de toxina botulínica y los moldes seriados de yeso se emplean de forma efectiva para mejorar el arco de movimiento de las articulaciones contracturadas [24,25]. El objetivo terapéutico del bloqueo neuromuscular con toxina botulínica en niños con parálisis cerebral espástica es la parálisis completa o parcial de los músculos (agonistas) seleccionados, los cuales actúan sobre el arco de movimiento de una articulación específica, sin afectar a los músculos antagonistas. Como resultado se espera que el equilibrio de fuerzas agonistas y anta- REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 gonistas se nivele y se restablezca un arco de movimiento funcional pasivo y activo; no obstante, la eliminación de la espasticidad por sí misma, con frecuencia, no resulta suficiente para mejorar la ejecución de la función de un grupo muscular en particular, lo que requiere entrenamiento para aumentar la fuerza muscular y la destreza motora, y poder así mejorar la funcionalidad en las actividades de la vida diaria [26]. ESCALAS DE EVALUACIÓN DE LA ESPASTICIDAD Y LA FUNCIÓN MOTORA EN LA PARÁLISIS CEREBRAL Se requieren mediciones fiables y válidas para una evaluación clínica objetiva que permita establecer una línea de base, antes de iniciar el tratamiento, y para registrar el grado y la duración de la respuesta a dicha terapia en el tratamiento de niños con parálisis cerebral espástica. Las siguientes son algunas de las escalas de evaluación de la espasticidad y la función motora más frecuentemente empleadas en niños con parálisis cerebral (Tabla I). Escala de espasticidad de Ashworth modificada [27,28] – 0: tono muscular normal. – 1 (hipertonía leve): aumento en el tono muscular con ‘detención’ en el movimiento pasivo de la extremidad, mínima resistencia en menos de la mitad de su arco de movimiento. – 2 (hipertonía moderada): aumento del tono muscular durante la mayor parte del arco de movimiento, pero puede moverse pasivamente con facilidad la parte afectada. – 3 (hipertonía intensa): aumento prominente del tono muscular, con dificultad para efectuar los movimientos pasivos. – 4 (hipertonía extrema): la parte afectada permanece rígida, tanto para la flexión como para la extensión. Escala de la longitud muscular dinámica de Tardieu modificada [29,30] Se mide el punto de resistencia a un estiramiento de velocidad rápida. Durante el movimiento pasivo rápido en un arco de movimiento, puede detectarse una ‘detención’ causada por un reflejo de estiramiento hiperactivo, que se define como R 1 . El estiramiento lento del arco de movimiento al máximo define la longitud del músculo en reposo o R 2 . La relación entre R 1 y R 2 es más importante que sus mediciones individuales. Una amplia diferencia entre R 1 y R 2 indica la presencia de un gran componente dinámico, mientras que una pequeña diferencia significa que estamos en presencia de una contractura muscular predominantemente fija. Cuanto más amplio sea el componente dinámico, mayor posibilidad existe de cambio en el valor R 1 con el tratamiento de desnervación química con toxina botulínica [29]. La extremidad pélvica se explora con el paciente en posición supina: – Cadera : músculos extensores (con la rodilla extendida se efectúa un movimiento pasivo rápido de flexión de la cadera); músculos abductores (con la cadera y la rodilla flexionadas se efectúa un movimiento pasivo rápido de abducción); músculos rotadores externos e internos (con la rodilla flexionada a 90º se efectúa un movimiento pasivo rápido de rotación interna o externa). – Rodilla: músculos extensores (con la cadera flexionada a 90º se deja caer la pierna por gravedad en flexión de la rodilla); músculos flexores (con la cadera flexionada se efectúa un movimiento pasivo rápido de extensión de la rodilla). – Tobillo: músculos plantiflexores (con la rodilla flexionada a 90º o extendida se efectúa un movimiento pasivo rápido de extensión del tobillo). 53 R. CALDERÓN-GONZÁLEZ, ET AL La medición del ángulo de estiramiento del músculo parte de la posición de mínimo estiramiento del músculo (ángulo cero), excepto para la cadera, que parte de la posición anatómica de reposo. Escala de la frecuencia de espasmos[31] – – – – – 0: ausencia de espasmos. 1: sólo espasmos precipitados por estímulos. 2: espasmos espontáneos, menos de un espasmo por hora. 3: espasmos espontáneos, uno o más espasmos por hora. 4: espasmos espontáneos, más de 10 espasmos por hora. Escala de fuerza muscular modificada delMedical Research Council [32] – 0 (ausente): parálisis total. – 1 (mínima): contracción muscular visible sin movimiento. – 2 (escasa): movimiento eliminada la gravedad. – 3 (regular): movimiento parcial sólo contra la gravedad. – 3+ (regular +): movimiento completo sólo contra la gravedad. – 4- (buena -): movimiento completo contra gravedad y resistencia mínima. – 4 (buena): movimiento completo contra gravedad y resistencia moderada. – 4+ (buena +): movimiento completo contra gravedad y fuerte resistencia. – 5 (normal): movimiento completo contra resistencia total. Escala del tono adductor de las caderas[31] – 0: sin aumento en el tono muscular. – 1: tono aumentado, fácil abducción de las caderas a 90° por una persona. – 2: abducción de las caderas a 90° por una persona con discreto esfuerzo. – 3: abducción de las caderas a 90° por una persona con moderado esfuerzo. – 4: se requieren dos personas para lograr abducción de las caderas a 90°. Escala global de dolor con la expresión facial afectiva representada en dibujos El explorador determina la intensidad del dolor según la expresión facial del niño en repuesta a la movilización pasiva del área afectada: – 0: ausencia de dolor. – 1: dolor leve. – 2: dolor moderado. – 3: dolor intenso. Medición de la función motora de Palisano [33] – I: camina sin restricciones; limitación en las capacidades motoras avanzadas. – II: camina sin ayuda de aparatos; limitación para caminar en el exterior y en la comunidad. – III: camina con ayuda de aparatos; limitación para caminar en el exterior y en la comunidad. – IV: se moviliza por sí mismo con limitación; es transportado o emplea equipo motorizado en el exterior y en la comunidad. – V: movilización por sí mismo gravemente limitada, aun empleando ayuda tecnológica. Escala de videoanálisis de la marcha por observación[29] Es de utilidad cuando los niños son muy pequeños o poco cooperadores para un análisis de marcha con instrumentos, o cuando 54 Tabla I. Escalas de evaluación de la espasticidad y la función motora en la parálisis cerebral. Escala de espasticidad de Ashworth modificada Escala de la longitud muscular dinámica de Tardieu modificada Escala de la frecuencia de espasmos Escala de fuerza muscular modificada del Medical Research Council Escala del tono abductor de las caderas Escala global del dolor con la expresión facial afectiva representada en dibujos Medición goniométrica de los arcos de movimiento Medición de la función motora de Palisano Escala de videoanálisis de la marcha por observación Physician Rating Scale para la extremidad superior y para miembros inferiores Inventario para evaluar la discapacidad pediátrica Medición de la independencia funcional para niños Escalas de calidad de vida esta facilidad diagnóstica no está accesible al paciente (Tabla II). Esta escala resulta útil cuando se analiza la marcha en vídeo a cámara lenta y ‘pantalla dividida’. Inventario para evaluar la discapacidad pediátrica [34] Investiga capacidades motoras, autocuidado y función social; se utiliza para niños de entre 6 meses y 7,5 años , y requiere aproximadamente 45 minutos. Medición de la independencia funcional en niños[35] Consiste en 18 ítems que evalúan el autocuidado, control de esfínteres, movilidad, locomoción, comunicación y cognición social, en escalas de siete puntos; se emplea en niños de entre 6 meses y 7 años de edad. Escalas de calidad de vida [36] La calidad de vida se define como la satisfacción global del individuo con su vida y la sensación general de bienestar psicológico, estado económico e integración social. TOXINA BOTULÍNICA Antecedentes históricos En 1820, Justinus Kerner, un clínico y poeta alemán, informó de las historias clínicas de 76 pacientes con ‘envenenamiento por salchichas’ y presentó una descripción clínica completa de lo que en la actualidad se reconoce como botulismo. Ya en esa época, Kerner discutió la posibilidad de emplear la toxina de las salchichas como remedio para algunas enfermedades. Este autor llegó a la conclusión de que la toxina, aplicada en cantidades mínimas, podría disminuir o bloquear la hiperactividad e hiperexcitabilidad del sistema nervioso [37]. A mediados de la década los 40, se purificó la toxina botulínica tipo A, pero no fue hasta 20 años más tarde cuando el Dr. Alan Scott empezó a probar la toxina botulínica tipo A en chimpancés como una posible terapia para el estrabismo [38]. En 1989, la Foods and Drug Administration (FDA) estadounidense aprobó su empleo en el tratamiento del estrabismo, del blefarospasmo y del espasmo REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 IX CONGRESO ANUAL DE LA AINP. CONFERENCIA SATÉLITE Tabla II. Escala de videoanálisis de la marcha por observación [29]. Variable observada 1. Posición de la rodilla en postura intermedia (midstance) Definición Calificación por lado Agazapado Agudo >15° 0 Moderado >10 a 15° 1 Discreto <10° 2 Neutral 3 Recurvatum Discreto <5° 2 Moderado >5 a 10° 1 Agudo >10° 0 Puntas de los dedos 0 Planta del antepié 1 Pie plano 2 Talón 3 Puntas de los dedos (equino) -1 Pie plano/alza temprana del talón 0 Pie plano/no alza temprana del talón 1 Talón/pie plano ocasional 2 Talón/dedos 3 Sin contacto de talón (equino fijo) 0 Antes del 25% de la postura intermedia (muy temprano) 1 Entre el 25 y 50% (temprano) 2 Al final de la postura intermedia 3 Sin alza del talón (después de pie plano, p. ej. agazapado) 0 Varo 0 Valgo 1 Neutral 2 En tijera 0 Base estrecha (pobre libramiento de rodillas) 1 Base amplia 2 Base normal (amplitud de los hombros) 3 Caminador con ayuda 0 Caminador sin ayuda 1 Muletas, bastones 2 Ninguno, independiente por 10 metros 3 Peor -1 Ninguno 1 2. Contacto inicial del pie 3. Contacto del pie en postura intermedia (midstance) 4. Momento del alza del talón 5. Retropié en postura intermedia (midstance) 6. Base de sustentación 7. Aparatos para facilitar la marcha 8. Cambio Mejor Puntuación total (puntuación perfecta: 22 por extremidad). REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 hemifacial [39]. En los años siguientes, los estudios clínicos han demostrado su utilidad en numerosas distonías focales, discinesias, disfonía, espasticidad adquirida en el adulto, acalasia, temblores, parálisis cerebral espástica, tics, acción estética sobre arrugas faciales, disinergia esfinteriana, hiperhidrosis de las palmas de las manos y cefalea tensional crónica [40,41]. Farmacología clínica La toxina botulínica es una neurotoxina producida por la bacteria Clostridiumbotulinum. Se han identificado siete serotipos antigénicamente diferentes de toxina botulínica (A, B, C, D, E, F y G). La toxina botulínica tipo A está disponible comercialmente en dos presentaciones: en América, como Botox (Allergan) y en Europa, como Dysport (Speywood); 2,5 U de Botox equivalen a 40 U de Dysport. Recientemente, la FDA aprobó la toxina botulínica tipo B, disponible comercialmente como Myobloc (Farmacéutica Elan). La toxina botulínica A se obtiene del cultivo del Clostridium botulinum, el cual se fermenta causando lisis de la bacteria y liberación de la toxina. La toxina se cosecha, se purifica, cristaliza con sulfato de amonio, se diluye y, finalmente, se congela en seco. La potencia se expresa en unidades ratón: una unidad equivale a la cantidad capaz de matar al 50% de un grupo de ratones hembra Swiss-Webster de 18-20 g (DL50). La toxina botulínica es una proteína cuya fracción tóxica (dos cadenas polipeptídicas unidas por un enlace bisulfuro) tiene un peso molecular de 150.000 Dn. La fracción tóxica se activa al desdoblarse en dos cadenas: a) Un fragmento liviano (peso molecular: 50.000 Dn), junto con un átomo de zinc con actividad bloqueadora neuromuscular;y b)Unfragmentopesado(peso molecular: 100.000 Dn), necesario para su unión a las terminales presinápticas. Sehadefinidounmodelodecuatropasos para explicar la acción celular de la toxina botulínica [42]: 1. La cadena pesada permite que la neurotoxina se fije a la terminal nerviosa presináptica, a través de un receptor de alta afinidad específico para un serotipo dado; 2. El complejo neurotoxina-receptor completo sufre endocitosis y penetra como vesículas en el interior de la terminal nerviosa; 3. Una vez en el interior, la vesícula que contiene la toxina se acidifica, la molécula de la toxina sufre una recomposición molecular y la cadena liviana se transporta a través de la membrana vesicular hacia el citoplasma de la terminal nerviosa, y 4. Ya en el citoplasma de la terminal nerviosa, la cadena liviana de la 55 R. CALDERÓN-GONZÁLEZ, ET AL toxina tiende a hendir uniones específicas de péptidos de proteínas sinápticas, requeridas para la fusión de las vesículas sinápticas colinérgicas con la membrana presináptica, por lo tanto, inactivándolas e inhibiendo la liberación de acetilcolina. Las neurotoxinas son específicas y tienden a hendir sólo una unión peptídica dentro de un sustrato proteico dado. Las toxinas botulínicas tipos A y E tienden a hendir la SNAP 25 (proteína asociada a sinaptosomal 25 kDa), con sitio de unión en la membrana terminal; las toxinas botulínicas tipos B, D, F y G tienden a hendir la VAMP/sinaptobrevina (proteína de membrana relacionada con la vesícula), con sitio de unión en la vesícula; la toxina botulínica tipo C tiende a hendir tanto la sintaxina (proteína del complejo de membrana) como la SNAP 25 [43]. La toxina botulínica ejerce su acción paralizante al fijarse fuerte, rápida e irreversiblemente a la terminal colinérgica presináptica, inhibiendo la exocitosis de la acetilcolina y, en consecuencia, causando una desnervación funcional transitoria, que se manifiesta por parálisis fláccida, atrofia muscular y anormalidades electromiográficas. La debilidad se mantiene restringida al área inyectada [44]; causa una disminución en las terminaciones nerviosas, seguida, unos 28 días más tarde, de un aumento de brotes axonalesque inician la formación de nuevos contactos en las fibras musculares adyacentes. En ese momento, las terminaciones nerviosas originales no funcionan y la trasmisión neuromuscular depende solamente de los nuevos brotes. Sin embargo, conforme continúa la recuperación de la función, hacia los tres meses, las terminaciones nerviosas originales vuelven a funcionar y los nuevos brotes desaparecen [45]. Toxina botulínica tipo B En Estados Unidos, la FDA autorizó su uso para el tratamiento del tortícolis distónico. Se comercializa con el nombre de Myobloc y se presenta en forma líquida, por lo que no requiere reconstituirse. Se puede almacenar a 2-8 ºC durante 21 meses, aunque parece mantenerse estable a temperatura ambiente durante seis meses. Está disponible en frascos de 2.500 U, 5.000 U y 10.000 U. Estudios en animales parecen indicar una menor difusión del Myobloc a músculos no inyectados en comparación con el Botox. No se ha definido una reactividad inmune cruzada en la formación de anticuerpos con la toxina botulínica A ni si la formación de anticuerpos es clínicamente significativa. En la actualidad, se está investigando su utilidad para el tratamiento de la espasticidad. Dosificación y modo de aplicación La toxina botulínica A se presenta como un liofilizado secado al frío en botes que contienen 100 U, se requiere mantenerlo a -5 °C y se reconstituye en el momento de su empleo con solución fisiológica salina al 0,9%, estéril y libre de preservativo (pH 7.6). Se requiere emplear una técnica apropiada de mezclado para que la toxina no pierda potencia. Una vez reconstituido, deberá utilizarse dentro de las siguientes cuatro horas. La toxina se diluye a la concentración que se desee, aunque generalmente se emplean 100 U/ml. Se puede emplear una jeringa de insulina o tuberculina de 1 ml y agujas n.º 27 o 29 de 13 mm de longitud. Es un procedimiento de consulta externa que no requiere hospitalización. En algunos casos puede emplearse hidrato de cloral como sedación para disminuir la ansiedad, así como anestésicos locales (como EMLA –Astra, Reino Unido– o cloruro de etilo) para disminuir el dolor de la inyección. Generalmente, el músculo seleccionado para la inyección se estira y se palpa, y, previo aseo con alcohol o solución yodada, se infiltra la toxina en el área de máxima masa muscular y concentración mioneural. En ciertos casos, particularmente para los músculos del antebrazo y el músculo tibial posterior, se aconseja efectuar 56 la inyección empleando una guía electromiográfica o estimulación eléctrica con una aguja de 37 mm, n.º 27, con cubierta de teflón (Allergan) para identificar el músculo blanco. Se recomiendan las siguientes indicaciones para la dosificación de la toxina botulínica: – La dosis máxima segura inyectada por visita es de 15 U/kg o un total de 400 U. – Los músculos grandes (semitendinoso, gastrocnemio) se inyectan con de 3 a 6 U/kg/visita. – Los músculos pequeños (flexor cubital o radial del carpo) se inyectan con de 1 a 3 U/kg/visita. – La dosis máxima por sitio de inyección es de 50 U; se divide la dosis total de unidades planeadas por músculo en cantidades iguales por sitio de inyección. – El número de sitios de inyección por músculo es de dos a cuatro para los gastrocnemios, el semitendinoso, el semimembranoso y el cuadríceps, y de uno a dos para otros músculos. – Las inyecciones no deben repetirse antes de tres meses, frecuentemente una vez cada seis meses o más. La relajación del músculo se inicia en 48 o 72 horas. – No existen contraindicaciones absolutas para su empleo. – No se conocen interacciones con otros fármacos, aunque la administración simultánea de dosis altas de aminoglucósidos teóricamente puede debilitar de forma aguda el músculo inyectado. – La dosis letal de toxina botulínica en humanos se desconoce. En chimpancés, la dosis letal por vía intravenosa es de 40 U/kg [46]. Efectos secundarios e inmunorresistencia La toxina botulínica A es bien tolerada y segura, y sus efectos secundarios son raros, aunque puede aparecer dolor durante la aplicación (generalmente mínimo), infección local, moretón, exantema cutáneo, reacción alérgica, síntomas de malestar general, debilidad y fatiga [40,47]. La ausencia de respuesta a la inyección puede indicar la presencia de anticuerpos contra la toxina botulínica A, los cuales se desarrollan probablemente en un 5% de los pacientes [47]. Dos terceras partes de los enfermos que no responden carecen de anticuerpos [48]. La ausencia de respuesta puede deberse a una dosis inadecuada o a una selección inapropiada del paciente o de los músculos. Ello deberá ser motivo de sospecha si el paciente no muestra atrofia del músculo inyectado, incluso con dosis altas. En la actualidad, la determinación de la presencia de anticuerpos se lleva a cabo con un alto grado de sensibilidad y especificidad con una prueba Western blot, comercialmente disponible. No se ha precisado si la presencia de anticuerpos neutralizantes provoca la ausencia de respuesta ni si declina la respuesta con el uso continuo de la toxina. Parece ser que el empleo de dosis altas de toxina puede ser responsable del desarrollo de estos anticuerpos [48], por lo que se recomienda emplear las menores cantidades posibles para lograr el objetivo programado y evitar el empleo de dosis de reforzamiento aplicadas en períodos cortos. Terapia física coadyuvante Para optimizar el efecto de la inyección de la toxina botulínica A, se recomienda la aplicación de estiramiento sostenido de los músculos inyectados durante un mínimo de 8 horas cada período de 24 horas, para promover la adquisición de nuevas sarcómeras en la unión músculo-tendinosa y para incrementar la longitud del músculo. Ello se puede lograr con ejercicios de estiramiento sostenido y la aplicación de férulas, ortosis o moldes de yeso seriados. No debemos olvidar la debilidad muscular que subyace a la REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 IX CONGRESO ANUAL DE LA AINP. CONFERENCIA SATÉLITE espasticidad y la presente en los músculos antagonistas, por lo que conviene establecer un programa de fortalecimiento muscular y de movimientos activos. Aplicación en parálisis cerebral La eficacia de la inyección de toxina botulínica A en el tratamiento de niños con parálisis cerebral espástica se ha documentado con mediciones objetivas en múltiples estudios [40]. Se han logrado objetivos tales como: a) Mejorar la función motora; b) Aumentar el intervalo de movimiento articular pasivo y activo; c) Prevenir o mejorar la contractura muscular y las deformaciones articulares; d) Prevenir la subluxación o dislocación de la cadera y la escoliosis; e) Disminuir el dolor durante los movimientos pasivos y activos; f) Facilitar la terapia física; g) Favorecer la aplicación y acción de las ortosis; h) Evitar o posponer un procedimiento quirúrgico para un momento más oportuno, en relación con el desarrollo; i) Disminuir la demanda de energía y, por lo tanto, la fatiga; j) Facilitar la atención de higiene; k) Mejorar la apariencia estética, y l) Mejorar la calidad de vida del paciente y de sus familiares. Cosgrove y Graham [49], al estudiar ratones con espasticidad hereditaria que mostraban una deficiencia relativa en el crecimiento de los músculos y de los tejidos blandos en comparación con el crecimiento del hueso y, por lo tanto, causaban contracturas, demostraron que la inyección de toxina botulínica durante el período de crecimiento permitía un crecimiento longitudinal normal del músculo que evitaba la contractura. Desde entonces, numerosos estudios abiertos, no controlados, prospectivos y retrospectivos, y en menor número estudios controlados con placebo, doblemente ciegos y aleatorios, han demostrado la utilidad de la toxina botulínica en niños con parálisis cerebral espástica. Estudios abiertos no controlados Koman et al [50] comunicaron los casos de 27 niños con ‘deformidades dinámicas’ que no habían respondido a otros tratamientos. Fue aparente una reducción en la espasticidad de 12 a 72 horas después de la inyección de toxina botulínica A, la cual duró de tres a seis meses. Estos autores demostraron su utilidad en el tratamiento conservador de la espasticidad de la parálisis cerebral. Calderón-González et al [51] publicaron un estudio prospectivo sobre la inyección selectiva con toxina botulínica A de 60 músculos en 15 niños con parálisis cerebral. La función clínica, las puntuaciones de espasticidad y la amplitud de movimiento mejoraron significativamente. En más de la mitad de los niños, la mejoría persistió hasta 18 meses después de una única inyección, aparentemente al haberse complementado con un programa intensivo de estiramiento sostenido de los músculos inyectados. Cosgrove et al [52] informaron, en 26 niños con parálisis cerebral, de los resultados de la inyección de 55 músculos de los miembros inferiores (32 gemelos y sóleos, 21 flexores de la corva y dos tibiales posteriores) con contractura dinámica. Se observó una mejoría significativa en la marcha y en la cinemática en el plano sagital. Sutherland et al [53] informaron de los resultados de un estudio prospectivo de la inyección de toxina botulínica A en el músculo gastrocnemio de 26 niños con parálisis cerebral; observaron una mejoría en la dinámica de la dorsiflexión del tobillo y en la función del músculo tibial anterior. Corry et al [54] publicaron un estudio aleatorio prospectivo de 20 niños con parálisis cerebral, basado en la comparación del efecto de la inyección local de toxina botulínica A con la aplicación de moldes de yeso seriados para el tratamiento del equino REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 espástico. Aunque la eficacia de ambos procedimientos fue similar, la reducción del tono muscular con la inyección de toxina botulínica A fue de mayor duración, permitiendo una mayor oportunidad para el aumento en longitud del músculo. La mejoría en la cinemática del tobillo también fue de mayor duración en el grupo inyectado. Eames et al [55] informaron, en un estudio prospectivo, de los resultados de la inyección de toxina botulínica A en el músculo gastrocnemio de 39 niños con parálisis cerebral espástica (22 de tipo hemipléjica y 17 de tipo dipléjica). Se observó una importante correlación entre el componente dinámico de la espasticidad antes de la inyección y la magnitud de la respuesta después de la misma, así como entre la duración de la respuesta y el componente dinámico. Los niños con hemiplejía mostraron el doble de duración para un componente dinámico dado, en comparación con los dipléjicos. En algunos pacientes, el alargamiento del músculo todavía estaba presente a los 12 meses de seguimiento. Delgado [56] publicó, en un estudio retrospectivo de 104 niños con parálisis cerebral, las dosis y los márgenes de seguridad de la aplicación de toxina botulínica A, principalmente en los músculos de los miembros inferiores; la dosis promedio fue de 8-9 U/kg, con un intervalo de aplicación de tres a cinco meses. La dosis promedio empleada por visita fue de 146 a 186 U, con sólo 14 fenómenos adversos –el principal, la debilidad muscular transitoria– en 257 visitas para inyección. Heinen et al [57] informaron de un estudio prospectivo sobre el grado de satisfacción de los padres por los resultados de la aplicación de toxina botulínica en 26 niños con parálisis cerebral con espasticidad de los músculos aductores de la cadera (20 no ambulatorios y seis ambulatorios). La satisfacción de los padres por los resultados fue alta. En los pacientes no ambulatorios, los beneficios descritos incluían una mayor facilidad para el cuidado diario y la postura, así como la reducción del dolor. Para los pacientes menos discapacitados, la mejoría en la marcha y la postura incluía el hecho de mantenerse sentados con mayor comodidad, pararse durante períodos más prolongados o caminar mayores distancias. Boyd et al [58] informaron en un estudio prospectivo, con mediciones objetivas (cinemáticas y cinéticas) antes y después, de los efectos de la inyección de toxina botulínica A en el complejo gastrocnemio-sóleo de 25 niños ambulatorios con parálisis cerebral espástica (15 niños con diplejía y 10 con hemiplejía). Este es el primer estudio que demuestra mejoría en la cinética anormal típica del tobillo, lo cual, según los autores, evidencia una transformación biomecánica del músculo. Estudios controlados con placebo, doblemente ciegos y aleatorios El de Koman el al, en 1994 [59], fue el primer estudio doblemente ciego, aleatorio, controlado con placebo, sobre el empleo de la toxina botulínica en niños con parálisis cerebral. Estudiaron a 12 niños inyectados con toxina botulínica A en el músculo gastrocnemio; el 83% mostró mejoría en comparación con el 33% de los pacientes inyectados con placebo. No se observaron complicaciones de importancia. Corry et al [60] comunicaron, en un estudio doblemente ciego, aleatorio, controlado con placebo, los resultados de la inyección de toxina botulínica A en las extremidades superiores de 14 pacientes con parálisis cerebral. La disminución del tono muscular en el grupo inyectado con toxina botulínica fue clínicamente evidente en comparación con el grupo placebo. El cambio funcio- 57 R. CALDERÓN-GONZÁLEZ, ET AL nal más destacado fue la reducción de la flexión involuntaria del codo; la inyección de toxina botulínica A aumentó significativamente la extensión activa del codo y del pulgar, y disminuyó de forma notable el tono muscular de la muñeca y del codo. La prensión y la liberación manuales mostraron una modesta mejoría, pero la función motora evaluada por la capacidad para recoger monedas no mejoró y, en algunos casos, incluso se deterioró. Sutherland et al [61] informaron, en un estudio doblemente ciego, aleatorio, controlado con placebo, de los resultados de la aplicación de toxina botulínica A en el músculo gastrocnemio de 20 pacientes con parálisis cerebral y marcha con pie equino. Mediante el análisis de la marcha observaron una mejoría en la capacidad de dorsiflexión del tobillo durante la misma. Koman et al [62] comunicaron, en un estudio doblemente ciego, aleatorio, controlado con placebo y con seguimiento de tres meses, los resultados de la aplicación de toxina botulínica A en 114 niños con parálisis cerebral con deformidad dinámica en pie equino. El grupo inyectado con toxina botulínica A mostró una mejoría en la función de la marcha, junto con desnervación parcial del músculo inyectado. CONCLUSIONES La espasticidad es una manifestación de disfunción de la neurona motora superior, frecuentemente observada en niños con parálisis cerebral, cuya expresión clínica se modifica durante el proceso de maduración y desarrollo del niño; tiende a causar contractura muscular y deformidad de articulaciones por el desequilibrio de fuerzas y tono musculares entre músculos agonistas y antagonistas. La inyección de toxina botulínica A en músculos seleccionados de niños con parálisis cerebral espástica constituye un procedimiento bien tolerado, seguro y eficaz, dentro de las estrategias actuales para el tratamiento de la parálisis cerebral. Los resultados de su aplicación dependen, en gran parte, de la selección apropiada del paciente y del músculo o músculos que se pueden beneficiar de la inyección de toxina botulínica A. La necesidad de documentar objetivamente la condición inicial del paciente y los resultados de cualquier procedimiento terapéutico que se utilice para el tratamiento de la espasticidad en la parálisis cerebral ha promovido el desarrollo de distintas escalas de medición que evalúan, a su vez, diferentes aspectos de esta condición. BIBLIOGRAFÍA 1. Hagberg B, Hagberg G. The changing panorama of cerebral palsy-bila21. Chad KE, Bailey DA, McKay HA, Zello GA, Snyder RE. The effect of teral spastic forms in particular. Acta Paediatrica 1996; 416 (Suppl): a weight-bearing physical activity program on bone mineral content S48-S52. and estimated volumetric density in children with spastic cerebral palsy. 2. Dimitrijevic MR. Spasticity. Curr Opin Neurol Neurosurg 1990; 3: J Pediatr 1999; 135: 115-7. 742-5. 22. Abel MF, Juhl GA, Vaughan CL, Damiano DL. Gait assessment of 3. Thompson FJ, Palmer R, Reier PJ, Wang DC, Bose P. Scientific basis fixed ankle-foot orthoses in children with spastic diplegia. Arch Phys of spasticity: insights from a laboratory model. J Child Neurol 2001; Med Rehabil 1998; 79: 126-33. 16: 2-9. 23. Hainsworth F, Harrison MJ, Sheldon TA, Roussounis SH. A prelimi4. Young RR. Spasticity: a review. Neurology 1994; 44 (Suppl 9): S12-S20. nary evaluation of ankle orthoses in the management of children with 5. Perry J. Determinants of muscle function in the spastic lower extremity. cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 243-7. Clin Orthop 1993; 288: 10-26. 24. Calderón-González R, Calderón-Sepúlveda RF. Fisiopatología de la 6. Williams PE, Goldspick G. Longitudinal growth of striated muscle espasticidad y papel de la toxina botulínica en su tratamiento. Acta fibers. J Cell Science 1971; 9: 751-63. Neuropediátrica 1994; 1: 44-57. 7. Goldspick G. Sarcomere length during post-natal growth of mammalian 25. Brouwer B, Wheeldon RK, Stradiotto-Parker N, Allum J. Reflex muscle fibers. J Cell Science 1968; 3: 539-48. excitability and isometric force production in cerebral palsy: The effect 8. Tardieu C, Tabary JC, Huet de la Tour E, Tabary C, Tardieu G. The of serial casting. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 243-7. relationship between sarcomere length in the soleus and tibialis anterior 26. Damiano DL, Vaughan CL, Abel MF. Muscle response to heavy resisand the articular angle of the tibia-calcaneum in cats during growth. J tance exercise in children with spastic cerebral palsy. Dev Med Child Anatomy 1977; 124: 581-8. Neurol 1995; 37: 731-9. 9. Ziv I, Blackburn N, Rang M, Koreska J. Muscle growth in normal and 27. Ashworth B. Preliminary trial of carisoprodol in multiple sclerosis. spastic mice. Dev Med Child Neurol 1984; 26: 94-9. Practitioner 1964; 192: 540-2. 10. Huet de la Tour E, Tabary JC, Tabary C, Tardieu C. The respective 28. Bohannon RW, Smith MB. Interrater reliability of a modified Ashworth roles of muscle length and muscle tension in sarcomere number scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987; 67: 206-7. adaptation of guinea pigs soleus muscle. J Physiologie 1979; 75: 589-92. 29. Boyd RN, Graham HK. Objective measurement of clinical findings in 11. Williams PE, Goldspick G. The effect of immobilization on the longithe use of botulinum toxin type A for management of children with tudinal growth of striated muscle fibers. J Anatomy 1973; 116: 45-55. cerebral palsy. Eur J Neurol 1999; 6 (Suppl 4): S23-S35. 12. O’Dwyer NJ, Neilson PD, Nash J. Mechanisms of muscle growth relat30. Tardieu G, Shentoub S, Delaure R. A la recherche d’une technique de ed to muscle contracture in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1989; mesure de la spasticite. Rev Neurol (Paris) 1954; 91: 143-4. 31: 543-7. 31. Snow BJ, Tsui JKC, Bhart MH, Varelas M, Hashimoto SA, Calne DB. 13. Goldspink G, Williams PE. Muscle fiber and connective tissue changes Treatment of spasticity with botulinum toxin: a double-blind study. Ann associated with use and disuse. In Ada A, Canning C, eds. Foundations Neurol 1990; 28: 512-5. for practice. Topics in neurological physiotherapy. London: Heinemann; 32. Medical Research Council of the UK. Aids to the investigation of 1990. p. 197-218. peripheral nerve injuries. Memorandum n.º 45. London: Pendragon 14. Bax MCO, Brown JK. Contractures and their therapy. Dev Med Child House; 1976. p. 6-7. Neurol 1985; 27: 423-4. 33. Palisano R, Rosembaum P, Walter S, Russell D, Wood E, Galuppi B. 15. Tardieu G, Huet de la Tour E, Bret MD, Tardieu G. Muscle hyperextenDevelopment and reliability of a system to classify gross motor function sibility in children with cerebral palsy. I. Clinical and experimental in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 214-23. observations. Arch Physical Med Rehab 1982; 63: 97-102. 34. Nichols DS, Case-Smith J. Reliability and validity of the Pediatric 16. Tardieu C, Lespergot A, Tabary C, Bret MD. For how long must the Evaluation of Disability Inventory. Pediatr Phys Ther 1996; 8: 15-24. soleus muscle be stretched each day to prevent contracture? Dev Med 35. Msall ME, DiGaudio KM, Duffy LC. Use of functional assessment in Child Neurol 1988; 30: 3-10. children with developmental disabilities. In Granger CV, Gresham GE, 17. Dimitrijevic MR, Nathan PW. Studies of spasticity in man. I. Some eds. New Developments in Functional Assessment. Philadelphia: WB features of spasticity. Brain 1967; 90: 1-30. Saunders; 1993. p. 517-27. 18. Dimitrijevic MR, Nathan PW. Studies of spasticity in man. 2. Analysis 36. Campbell SK. Quantifying the effects of interventions for movement of streatch reflexes in spasticity. Brain 1967; 90: 333-58. disorders resulting from cerebral palsy. J Child Neurol 1996; 11 (Suppl 19. Dimitrijevic MR, Nathan PW. Studies of spasticity in man. 3. Analysis 1): S61-S70. of reflex activity evoked by noxious cutaneous stimulation. Brain 1968; 37. Erbguth FJ, Naumann M. Historical aspects of botulinum toxin: Justinus 91: 349-68. Kerner (1786-1862) and the sausage poison. Neurology 1999; 53: 1850-3. 20. Brunstrom JE. Clinical considerations in cerebral palsy and spasticity. 38. Scott AB, Rosembaum A, Collins CC. Pharmacologic weakening of J Child Neurol 2001; 16: 10-15. extraocular muscles. Invest Ophthalmol 1973; 12: 924-7. 58 REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 IX CONGRESO ANUAL DE LA AINP. CONFERENCIA SATÉLITE 39. Nightingale SL. From the Foods and Drug Administration. JAMA 1990; 263: 793. 40. Edgar TS. Clinical utility of botulinum toxin in the treatment of cerebral palsy: comprehensive review. J Child Neurol 2001; 16: 37-46. 41. Jankovic J, Brin MF. The therapeutic uses of botulinum toxins. N Engl J Med 1991; 324: 1186-94. 42. Brin MF. Botulinum toxin: chemistry, pharmacology, toxicity, and immunology. Muscle Nerve 1997; 6 (Suppl): S169-S175. 43. Adler CH. Botulinum toxin treatment of neurological disorders. Medlink-Neurobase. 2 ed. Arbor; 2000. 44. Jankovic J, Schwartz K, Donovan DT. Botulinum toxin treatment of cranial-cervical dystonia, spasmodic dystonia, other focal dystonias and hemifacial spasm. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1990; 53: 633-9. 45. De Paiva A, Meunier FA, Molgó J, Aoki KR, Dolly JO. Functional repair of motor endplates after botulinum neurotoxin type A poisoning: biphasic switch of synaptic activity between nerve sprouts and their parent terminals. Proc Natl Acad Sci U S A 1999; 96: 3200-5. 46. Herrero BA, Ecklung AE, Streett CS, Ford DF, King JK. Experimental botulism in monkeys: a clinical pathological study. Exp Mol Pathol 1967; 6: 84-95. 47. Goldstein EM. Spasticity management: an overview. J Child Neurol 2001; 16: 16-23. 48. Jancovic J, Schwartz K. Response to immunoresistance to botulinum toxin injections. Neurology 1995; 45: 1743-6. 49. Cosgrove AP, Graham HK. Botulinum toxin A prevents the development of contractures in the hereditary spastic mouse [Abstract]. Dev Med Child Neurol 1992; 34 (Suppl 66): 30. 50. Koman LA, Mooney JF III, Smith BP, Goodman A, Mulvaney T. Management of cerebral palsy with botulinum-A toxin: preliminary investigation. J Pediatr Orthop 1993; 13: 489-95. 51. Calderón-González R, Calderón-Sepúlveda RF, Rincón-Reyes M, García-Ramírez J, Miño-Arango E. Botulinum toxin A in the management of cerebral palsy. Pediatric Neurol 1994; 10: 284-8. 52. Cosgrove AP, Corry IS, Graham HK. Botulinum toxin in the management of the lower limb in cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 1994; 36: 386-96. 53. Sutherland DH, Kaufman KR, Wyatt MP, Chambers HG. Injection of botulinum toxin A into the gastrocnemius muscle of patients with cerebral palsy: A 3-dimentional motion analysis study. Gait Posture 1996; 4: 269-79. 54. Corry IS, Cosgrove AP, Duffy CM, McNeill S, Taylor TC, Graham HK. Botulinum toxin A compared with stretching casts in the treatment of spastic equines: A randomized prospective trial. J Pediatr Orthop 1998; 18: 304-11. 55. Eames NWA, Baker R, Hill A, Fraham HK, Cosgrove AP. The effect of botulinum toxin A on gastrocnemius muscle length: magnitude and duration of response. Dev Med Child Neurol 1999; 41: 226-32. 56. Delgado MR. The use of botulinum toxin type A in children with cerebral palsy: a retrospective study. Eur J Neurol 1999; 6 (Suppl 4): S11-S16. 57. Heinen F, Linder M, Mall V, Kirschner J, Korinthenberg R. Adductor spasticity in children with cerebral palsy and treatment with botulinum toxin type A: the parent’s view of functional outcome. Eur J Neurol 1999; 6 (Suppl 6): S47-S50. 58. Boyd RN, Pliatsios V, Starr R, Wolfe R, Graham HK. Biomechanical transformation of the gastroc-soleus muscle with botulinum toxin A in children with cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 33-41. 59. Koman LA, Mooney JF III, Smith BP, Goodman A, Mulvaney T. Management of spasticity in cerebral palsy with botulinum-A toxin: report of a preliminary, randomized, double blind trial. J Pediatr Orthop 1994;14: 299-303. 60. Corry IS, Cosgrove AP, Walsh EG, McClean D, Graham HK. Botulinum toxin A in the hemiplegic upper limb: A double-blind trial. Dev Med Child Neurol 1997; 39: 185-93. 61. Sutherland DH, Kaufman KR, Wyatt MP, Chambers HG. Double-blind study of botulinum A toxin injections into the gastrocnemius muscle of patients with cerebral palsy. Gait Posture 1999; 10: 1-9. 62. Koman LA, Mooney JF 3rd, Smith BP, Walker F, Leon JM. Botulinum toxin type A neuromuscular blockade in the treatment of lower extremity spasticity in cerebral palsy: A randomized, double-blind, placebocontrolled trial. BOTOX Study Group. J Pediatr Orthop 2000; 20: 108-15. TRATAMIENTO DE LA ESPASTICIDAD EN PARÁLISIS CEREBRAL CON TOXINA BOTULÍNICA Resumen. Objetivo. Revisar las bases fisiopatológicas y del desarrollo, las escalas de medición y la utilidad de las inyecciones de toxina botulínica A en músculos seleccionados, para el tratamiento de niños con parálisis cerebral espástica. Desarrollo. La parálisis cerebral es la causa más común de espasticidad en niños. El aumento en longitud de un músculo se logra por medio del agregado de sarcomeras en serie a nivel de la unión musculotendinosa. La regulación del número de sarcomeras parece estar determinada por la longitud impuesta sobre el músculo. La contractura muscular consiste en un acortamiento de la longitud del músculo como consecuencia de una disminución en el número de sarcomeras. Las escalas de evaluación de la espasticidad y la función motora empleadas en niños con parálisis cerebral son: escala de espasticidad de Ashworth modificada, escala de la longitud muscular dinámica de Tardieu modificada, escala de la frecuencia de espasmos, escala de fuerza muscular modificada del Medical Research Council (MRC), escala del tono aductor de las caderas, escala global del dolor con la expresión facial afectiva representada en dibujos, medición goniométrica de los arcos de movimiento, medición de la función motora gruesa de Palisano, escala de videoanálisis de la marcha por observación. Las recomendaciones para la dosificación de la toxina botulínica son: la dosis máxima segura inyectada por visita es hasta de 15 U/ kg o un total de 400 U; los músculos grandes se inyectan con 3 a 6 U/kg/visita, los músculos pequeños se inyectan con 1 a 3 U/kg/visita. La dosis máxima por sitio de inyección es de 50 U; se divide la dosis total de unidades planeadas por músculo, en cantidades iguales por sitio de inyección. La frecuencia de inyección no debe ser más de cada 3 meses, frecuentemente una vez cada 6 o más meses. Conclusión. La inyección de toxina botulínica A en niños con parálisis cerebral espástica es un procedimiento bien tolerado, seguro y eficaz dentro de las estrategias actuales para el tratamiento de la parálisis cerebral. [REV NEUROL 2002; 34: 52-9] Palabras clave. Contractura muscular. Escalas de evaluación. Espasticidad. Parálisis cerebral. Toxina botulínica. TRATAMENTO DA ESPASTICIDADE NA PARALISIA CEREBRAL COM TOXINA BOTULÍNICA Resumo. Objectivo. Rever as bases fisiopatológicas e do desenvolvimento, as escalas de medição e a utilidade das injecções de toxina botulínica A em músculos seleccionados, para o tratamento de crianças com paralisia cerebral espástica. Desenvolvimento. A paralisia cerebral é a causa mais comum de espasticidade nas crianças. O aumento do comprimento de um músculo consegue-se mediante o agregado de sarcómeros em série a nível da união músculo-tendinosa. A regulação do número de sarcómeros parece estar determinada pelo comprimento imposta sobre o músculo. A contractura muscular consiste num encurtamento do comprimento do músculo como consequência de uma diminuição do número de sarcómeros. As escalas de avaliação da espasticidade e a função motora utilizadas em crianças com paralisia cerebral são: escala da espasticidade de Ashworth modificada, escala da comprimento muscular dinâmico de Tardieu modificada, escala da frequência de espasmos, escala da força muscular modificada do Medical Research Council (MRC), escala do tónus adutor das ancas, escala global da dor com a expressão facial afectiva representada em desenhos, medição goniométrica dos arcos de movimento, medição da função motora global de Palisano, escala de vídeo-análise da marcha por observação. As recomendações para a dosagem da toxina botulínica são: a dose máxima segura injectada por consulta é até 15 U/kg, ou um total de 400 U; os músculos de maiores dimensões são injectados com 3 a 6 U/kg/consulta, os músculos pequenos são injectados com 1 a 3 U/kg/consulta. A dose máxima por local de injecção é de 50 U; divide-se a dose total de unidades planeadas por músculo, em quantidades iguais por local de injecção. A frequência de injecção não deve ser superior a cada 3 meses, na maioria dos casos é de uma vez em cada seis meses ou mais. Conclusão. A injecção de toxina botulínica A em crianças com paralisia cerebral espástica é um procedimento bem tolerado, seguro e eficaz dentro das estratégias actuais para o tratamento da paralisia cerebral. [REV NEUROL 2002; 34: 52-9] Palavras chave. Contractura muscular. Escalas de avaliação. Espasticidade. Paralisia cerebral. Toxina botulínica. REV NEUROL 2002; 34 (1): 52-59 59