La organización secuencial hacia las actitudes

Anuncio

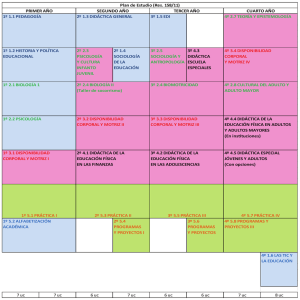

Experiencias Ángel Pérez Pueyo Universidad de León La organización secuencial hacia las actitudes: una experiencia sobre la intencionalidad de las decisiones del profesorado de educación física ¿Todo nuestro alumnado está a gusto y se implica en clase de educación física? ¿Existe algún sistema para que no surjan los típicos problemas a la hora de agruparse por parejas, en pequeños grupos o toda la clase? ¿Podemos evitar que se produzcan situaciones de rechazo, marginación y/o discriminación por razones de habilidad, sexo, raza, peso, etc.? Nuestra experiencia nos indica que podemos dar una respuesta positiva a todas estas cuestiones, si cumplimos unos sencillos principios de procedimiento. Es lo que denominamos «organización secuencial hacía las actitudes». En este artículo vamos a explicar cómo se logra, así como las razones pedagógicas en que está basada nuestra práctica desde hace ya 10 años, con un ejemplo de agrupamiento en secundaria, en una unidad didáctica de acrobacias cuya finalidad es la de establecer un punto de partida común hacia los invertidos (no individuales) a través de los agrupados (giros). Palabras clave: educación física, actitudes, estilo actitudinal, metodología, organización de alumnos. Sequential organisation towards attitudes: an experience on the intentionality of physical-education teachers’ decisions Do all our students feel comfortable and participate fully in physical-education lessons? Is there any way to avoid the typical problems which arise when getting students to form pairs or get into groups or getting the whole class together? Can we avoid students being shunned, marginalised or discriminated against due to their lack of skills or their gender, race or weight, etc. Experience tells us that it is possible to give a positive response to all these questions if we follow some simple procedural principles – what we term Sequential Organisation towards Attitudes. In this article, we explain how this works and set out the educational reasons behind our teaching practice for the last ten years. We give an example of a secondary group in an acrobatics class, in which the aim is to establish a common starting point towards (non-individual) inverted movements by means of grouped movements (turns). Keywords: physical education, attitudes, style of attitude, methodology, organising students. A lo largo de la historia de la educación física son muchos los autores que han hablado sobre las actitudes (Abel y Knapp, 1967; Ward, Hardman y Almond, 1968; Lawson, Lawson y Stevens, 1982; Gutiérrez, 1995; Pérez Samaniego, 2000; Polo y López, 2002; Learreta, 2003; Prat y Soler, 2003…). López, Monjas y Pérez (2003) concretan además la necesidad y el compromiso de ser un modelo ante nuestro alumnado, intentando «predicar con el ejemplo». Concepto del que hablan prácticamente to81 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • pp. 81-92 • julio 2007 Experiencias dos los autores que en la actualidad afrontan de manera directa y coherente la educación en valores (Wandzilack, 1985; Camps, 1994; Gutierrez, 1995, 2003…). Pero además proponen que debemos ser capaces de desarrollar en el sujeto la capacidad de elegir de forma libre pero consciente los valores que van a guiar su actuación, lejos del adoctrinamiento tradicional de valores absolutos (Rokeach, 1973; Bolívar, 1995; Escámez y Ortega, 1986; Fierro, 1986; González Lucini, 1992…); en definitiva, de manera integral. Pero este desarrollo integral de la persona, en el marco educativo actual, requiere de la relación entre las nuevas competencias básicas (2006a, 2006b) y las capacidades (1990, 1992). La nueva Ley Orgánica de Educación (LOE) (2006a), en función de las directrices establecidas en el proyecto de la OCDE (2005) para la Definición y Selección de Competencias (DeSeCo), establece una serie de Competencias Básicas para «el pleno desarrollo de la personalidad y de las capacidades del alumno» (Art. 2.1.a) (tabla 1). Se consideran Competencias Básicas: aquellas competencias que debe haber desarrollado un joven al finalizar la enseñanza obligatoria para poder lograr su realización personal, ejercer la ciudadanía activa, incorporarse a la vida adulta de manera satisfactoria y ser capaz de desarrollar un aprendizaje permanente a lo largo de su vida (RD 1631/2006). O como las define Lleixá (2007: 31), que denomina competencias básicas o claves a: [...] todo aquello que en su formación deben adquirir los jóvenes para su realización personal, para desenvolverse en el mundo actual y para ser aptos para desempeñar un empleo que a la vez sea beneficioso para la sociedad. Tabla 1. Competencias Básicas de la educación obligatoria (LOE, 2006a) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Competencia en comunicación lingüística Competencia matemática Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico Tratamiento de la información y competencia digital Competencia social y ciudadana Competencia cultural y artística Competencia para aprender a aprender Autonomía e iniciativa personal 82 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias Tabla 2. Capacidades en las que aparecen expresados los objetivos desde 1990 (MEC; 1992:84) . . . . . Por otro lado, el concepto de capacidad (MEC, 1992:84), sobre el que se sustenta la propuesta que a continuación se Cognitivas (intelectuales) presenta, fue concretado por Coll (1986) Psicomotrices (motoras) De autonomía y de equilibrio personal cuando comenzó a diseñar la reforma de De interrelación personal 1990 a través de su teoría constructivista y De inserción social organizada en cinco aspectos (tabla 2). Pero quizás una de la mejores definiciones de este concepto la aportó Mauri (1991:32) al establecerla como: [...] el poder o potencialidad que uno tiene en un momento dado para llevar a cabo una actividad, entendida ésta en sentido amplio: pensar, controlar un proceso, moverse, relacionarse con otros, actuar de modo autónomo... Por todo ello, parece imprescindible comprender la relación existente entre las competencias básicas y las capacidades para el desarrollo integral del individuo. La LOE (2006a) considera que éste se debe alcanzar en la educación obligatoria (EPO y ESO) a través de las competencias básicas. Éstas se desarrollarán en cada una de las etapas gracias al planteamiento de los Objetivos Generales de Etapa (OGE). Posteriormente, estos OGE determinarán los de Área y curso (ciclo en EPO) respectivamente. Y final- Cuadro 1. La persona y su relación con las competencias básicas y los objetivos expresados en términos de capacidades en el marco de la ecuación obligatoria. Persona Desarrollo Integral Educación obligatoria ESO EPO COMPETENCIAS BÁSICAS Objetivos Generales de Etapa OG Área OG Curso Objetivos didácticos Expresados en términos de CAPACIDADES 83 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias mente, se concretarán en los Objetivos Didácticos de las unidades didácticas. En todos los casos, y como ya se estableció en la reforma de 1990 y hasta la actual LOE (2006a), todos los objetivos son expresados en términos de capacidades. En esta experiencia vamos a poder comprobar de manera evidente que se trabajarán diferentes competencias como las de autonomía e iniciativa personal, la de aprender a aprender, la social y ciudadana o la de comunicación lingüística a través del desarrollo de las cinco capacidades. Las áreas y materias del currículo, y en concreto con la educación física, pretenderán conseguir que todos los alumnos y las alumnas alcancen los objetivos educativos y, consecuentemente, también las competencias básicas. Este hecho es posible porque «no existe una relación unívoca entre la enseñanza de determinadas áreas o materias y el desarrollo de ciertas competencias» (LOE; 2006b; Anexo I). Cada una de las áreas debe contribuir al desarrollo de diferentes competencias y, a su vez, cada una de las competencias básicas se alcanzará como consecuencia del trabajo en varias áreas o materias. Nuestra área no sólo debe decir que lo consigue, sino demostrar que es así. Por todo ello, a través de la «organización secuencial hacia las actitudes», uno de los componentes del estilo actitudinal (Perez Pueyo, 2005), se pretende desarrollar una educación física por actitudes, en términos de capacidades (Mauri, 1990; 1991; MEC, 1992). Por ello, se expone un ejemplo de esta metodología que permite trabajar con todos los alumnos de una clase, ofreciéndoles experiencias positivas y procurando crear así el grupo que siempre debieron ser. Bellido (2001), respecto a esta última afirmación y coincidiendo con el planteamiento de la reforma de 1990, comenta que este tipo de intervención es tan fácil de aceptar como compleja de aplicar; calificándolo de «concepto muy ambicioso», fundamentalmente porque tanto «la educación física integral, como educación integral, parte de la idea de alumno íntegro, en el que cobran importancia todas las capacidades o aspectos de la personalidad». Por ello, tras fracasos, desalientos y perseverancia, rayando la tozudez, se consigue la experiencia que permite vislumbrar un posible camino. Un trabajo que conduce a un mayor número de logros sin renunciar a perder alumnos. Por todo ello, propongo una educación física por actitudes donde éstas se convierten en el elemento vertebrador del proceso de enseñanza y aprendizaje desde una perspectiva significativa. Se consigue así una mayor motivación hacia la educación física, se garantiza el mismo o mejor nivel de resultados (entendidos éstos no sólo desde la perspec84 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias tiva motriz), creando actitudes más positivas de autoestima, satisfacción, pensamiento autónomo, socialización, comportamiento solidario, eliminación de conflictos… En definitiva, respondiendo al desarrollo integral del alumno que desde 1990 y hasta la actualidad (2006) nos propone el Ministerio. La organización secuencial hacia las actitudes en el trabajo de contacto intencionado (TCI) El punto de partida del TCI (Pérez Pueyo, 1997; 2005) surge del análisis y el intento de dar respuesta a varios de los problemas acaecidos ante la propuesta inicial de realizar un giro sobre el eje transversal (en concreto, una voltereta). El miedo de algunos al giro, y por lo tanto a la posición invertida, la relación y el contacto tan directo entre compañeros o el egoísmo de algunos al olvidarse de los que no se atreven, son algunas de las causas del fracaso de una «progresión» correcta. Recordemos que el hecho de ser correcta no implica que sea adecuada. Por ello, trabajamos desde el concepto de secuencia, entendida como «la selección adecuada de actividades, enfocadas desde el punto de vista integral para el desarrollo de las capacidades del individuo en base a su actitud positiva, a través de la búsqueda del aprendizaje y la competencia tanto individual como grupal»; lo que elimina la «progresión» preestablecida de antemano. Una forma de organizar el trabajo desde la preocupación por el individuo, el grupo y la relación entre ellos se refleja en el siguiente cuadro (cuadro 2). Así, esta visión de desarrollo integral a través de lo motriz pretende el trabajo explícito y coherente de las cinco capacidades (MEC; 1992:84). Un caso concreto. Jorge, el eterno portor Jorge es un nombre más del listado de chicos y chicas con sobrepeso que es habitual encontrarnos en nuestras aulas. Nunca ha hecho una voltereta, ni siquiera se ha planteado hacerlo en nuestra clase. Sus experiencias previas negativas o «los ojos de los demás» son razones más que suficientes para tener la absoluta convicción de su incapacidad. Cuadro 2. Organización secuencial hacia las actitudes 2 --- 4 --- 8 --- 16 Todo el grupo (2+2) (4+4) (8+8) 85 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias Figura 1 Figura 2 Figura 3 Jorge aprovecha el desvío de atención del profesor, ante las filas o las diferentes tareas propuestas de manera simultánea, para «escurrir el bulto» y solventar la situación «no haciendo». Es lo que denominamos «alumno amable», ya que deja pasar a cualquiera que se coloque detrás de él en la fila. Trabajar en parejas cambiará su situación. Las parejas se forman por decisión propia de los alumnos. En esta actividad el profesor se mantendrá al margen, aunque estableciendo la consigna de que ambos deberán ser portor y ágil. Conseguimos de esta manera provocar una toma de decisiones coherente y el diálogo posterior con el compañero elegido. El profesor se convierte en un astuto observador que provoca «sutilmente» la reflexión. En ningún caso el profesor impone las parejas; obligarles se podría convertir en una magnífica excusa para que salieran a relucir los motivos antes expuestos. La ralentización del movimiento a través del rozamiento con el compañero, el control de la caída o la identificación de la posición invertida como segura y divertida facilita el logro; pero sobre todo la elección del compañero, su ayuda inestimable y la adecuada y puntual del profesor gracias al trabajo de contacto intencionado (Pérez Pueyo, A., 1997; 2005) le permitirá probar (figura 1). Y Jorge lo conseguirá. En este punto se está trabajando la capacidad afectivo-motivacional al mejorar su autoestima y a su vez la comprensión cognitivo-intelectual del hecho a realizar; pero además, también se aumenta el bagaje positivo de sus experiencias motoras, escasas o nulas hasta ese momento. Y todo ello, a través de la relación interpersonal con su compañero. Y así, su pareja se unirá a otra (figura 2). Pero Jorge, con su experiencia anterior, ha cambiado. Su actitud al menos no es negativa, y se atreverá a intentarlo de nuevo porque se siente capaz de ello; y una vez más, lo volverá a conseguir. Pero continuemos… Cuando un grupo de cuatro se une a otro de cuatro (figura 3), la cosa cambia. Se seguirán uniendo a un grupo al que se sientan afín, pero esta vez se unirán integrantes que inicialmente no se habrían puesto juntos, lo que puede provocar que algún miembro de éste pudiera hacer algún comentario despectivo… En este punto, el profesor se convierte en 86 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias Figura 4 Figura 5 la conciencia; ayudará a limar las asperezas que puedan surgir, haciéndoles ver que son compañeros y, como tales, deberían haberle defendido de la burla o la mofa. Los alumnos se encuentran en una fase inicial de aprendizaje del concepto de «justicia social». Cuando este grupo de ocho se junta con otro de ocho (figura 4) y luego con toda la clase (figura 5) las cuestiones particulares quedan relegadas por el mismo interés de todo el grupo. Así, se vuelve a observar la capacidad de las relaciones interpersonales; los alumnos aprenden a hablar, a discutir y a ponerse de acuerdo. Pero sobre todo la capacidad de inserción social; aprenden a aceptar reglas y normas, y a no discriminar por razones de sexo, raza o habilidad motriz. De este modo Jorge obtiene una grata experiencia, un logro. Partiendo de una situación de clara desventaja motriz, afectiva…, consigue disfrutar, verse diferente y que los compañeros también lo vean de otra manera. Pero reflexionemos, porque nada es tan fácil como parece ¿Qué ocurre si directamente partiéramos de grupos de 8 o más personas?... Nos encontraríamos problemas como un líder con toda su fuerza negativa, grupos incompletos, protestas… Jorge quedaría solo y esperando a que su profesor impusiera su autoridad y le recolocara en un grupo. Habitualmente la autoridad del profesor legitima al resto del grupo a protestar y a menospreciar al «impuesto». Pero también podría ocurrir que el líder natural intentara manipular al grupo en contra de Jorge de manera explícita, y lo que generalmente ocurriría con grupos directamente numerosos queda minimizado o descartado por la organización secuencial hacia las actitudes. El líder se estaría poniendo en evidencia delante de toda la clase, viéndose obligado a desistir por la presión del grupo. En este sentido, el/los líder/es natural/es de la clase, que suelen dirigir el desarrollo de las mismas imponiendo su voluntad a un grupo, estarán con un compañero (normalmente amigo-cercano) y no podrá/n utilizar su poder con los otros. Así, los que en un grupo grande permanecen en silencio ante las propuestas de los líderes, ahora proponen y 87 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias desarrollan una faceta poco trabajada de su personalidad; su autoestima. El líder aprende a tener en cuenta a los demás aprovechando su cualidad para el beneficio del grupo. Pero, ¿por qué comenzar en pareja si siempre hemos planteado un trabajo como éste individualmente? El constatar que algunos alumnos no realicen esta propuesta no implica que el aprendizaje deba ser individual. No siempre una ejecución incorrecta se produce por falta de técnica; puede estar provocada por la vergüenza al sentirse observado, la duda en su realización basada en sus experiencias fracasadas anteriores o por sentirse marginado por el grupo, con o sin motivo real. El haber secuenciado en grupos de 2, 4, 8… reduce la fuerza negativa de la costumbre que margina, discrimina y menosprecia, aumentando la posibilidad de logro. No olvidemos que el desarrollo integral requiere trabajar intencionalmente los aspectos sociales. ¿Quién elige la pareja, el profesor o el alumno?... Nunca las parejas deben ser impuestas por el profesor. Los agrupamientos naturales se formarán entre compañeros que sean amigos, o al menos, afines. Lo que para algunos profesores podría ser un problema, en nuestro caso se convierte en un punto de partida, 1 lo que no implica que no sea un problema a resolver, pero más adelante; ahora no debemos convertirlo en una excusa para no comenzar el trabajo. También es habitual que las parejas se asocien por sexo (es raro ver parejas mixtas); sin embargo, la unión progresiva de parejas y grupos hará que este problema pase de manera natural a un segundo plano. Por otro lado, existe la creencia, por la malentendida coeducación (Subirats, 1994), que los alumnos se deben agrupar en parejas mixtas, sobre todo dependiendo del curso. Sin embargo, desde 5.º de primaria a 2.º de secundaria suele ser un problema ponerles juntos y por ello se les obliga, explícita o implícitamente, olvidando que la separación espontánea sólo es una fase más de la afirmación de su personalidad y de su condición sexual (MEC, 1993) y que a partir de 3.º de ESO deja de ser un problema si se ha tratado con naturalidad y sin imposición. Pero el argumento que sustenta el que trabajen juntos a veces muestra incoherencias y contradicciones en nuestra actuación. Pongamos dos ejemplos. Cuando el trabajo es sobre contenidos de juegos y se les pide hacer parejas o grupos de 4, parece obligado que formen grupos mixtos; sin embargo, en un trabajo de contacto como éste, «nadie» suele obligar a que las parejas sean mixtas. ¿Tenemos una doble moral? ¿Transmitimos implícitamente (currículo oculto) que debemos trabajar 88 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias juntos pero no podemos entrar en contacto aunque el trabajo lo requiera? ¿Dónde se encuentra el problema? ¿En los alumnos o en el profesor que no es capaz de plantear y hablar del problema? En clase puede ocurrir que un contacto, mal entendido o malintencionado, pueda provocar una situación desagradable que incluso desemboque en la supresión del contenido. Si al profesor de educación física se le preguntase si es capaz de explicar a sus alumnos la diferencia entre culo y glúteo, ¿entendería qué queremos decir? ¿Sería capaz de explicar la diferencia? ¿Sabría por qué conocerla es la condición imprescindible para que trabaje toda la clase junta? ¿Evitaría el problema? Es comprensible que el profesor cambie su papel de mero transmisor por el de mediador, facilitador (Roger, 1982; Meirieu, 1998; Van Manen, 1998…), «ayudador» en el proceso de enseñanza y aprendizaje convirtiéndose en un astuto observador e intuitivo constructor de «situaciones adecuadas». En muchos casos, la anticipación a las «gracias» o «bromas fuera de lugar» de nuestros imaginativos alumnos puede evitar la aparición de las mismas. No hay nada más absurdo y recriminatorio que el hecho de haber sido advertido (Ernest, 1977) y cometer la acción intencionadamente… En estos casos, el grupo es el que recrimina como «conciencia colectiva». Un segundo problema: la coeducación suele entenderse exclusivamente como el trabajo de individuos de diferente sexo y parece que con que esto se observe en clase es suficiente. Ciertamente no es poco, pero sí ficticio si se hace únicamente porque el profesor lo valora positivamente, pero desaparece al salir de clase. Ello demuestra que intentamos provocar (instruir) una conducta pero no desarrollamos la actitud. Podemos observar, por ejemplo, que dos chicas no se quieren poner juntas. Laura me dio la siguiente respuesta: «prefiero ponerme antes con un chico que con "ésa"»… Mi pregunta es si la coeducación (Subirats, 1994) se refiere a sexos exclusivamente o debemos entenderlo como la relación entre personas. ¿Nos podemos conformar con que «actúen» haciéndonos creer que todo está bien, o debemos buscar estrategias (no imposiciones) que les enseñen a valorar y tolerar a los demás, con independencia de su sexo, nivel de habilidad…? En otras ocasiones, la razón de no unirse a otro u otros se relaciona con la discriminación por razones de habilidad motriz. Así, puede ocurrir que a un compañero se le margine por considerarlo torpe o incapaz de realizar la propuesta, con lo que se le impide disfrutar de la actividad; o que, por esta misma razón, se unan otros por la creencia generada por el tiempo y por los docentes (consciente o inconsciente89 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias mente) de sus incapacidades para esto de la educación física. Es curioso que a veces se olviden aspectos tan importantes a la hora de realizar los agrupamientos de los alumnos. El profesor suele imponer su criterio excluyendo y marginando sin pretenderlo, buscando respuestas motrices y olvidando sentimientos, miedos y emociones. A veces los planteamientos tradicionales o los estilos de enseñanza habituales requieren de nuestra adecuación para que sean realmente eficaces. Lo motriz sólo es nuestro medio; no nuestro fin. Insisto en que es difícil ser coherente con esta manera de actuar, pero es posible. Consideraciones finales Nota La organización secuencial hacia las actitudes permite, junto a la elección de la actividad adecuada (actividad corporal intencionada), el trabajo intencional de las cinco capacidades que desarrollan de manera integral al individuo; descartando al idea de progresión, utilizamos la de secuencia para mantener el nivel de dificultad motriz, y aumentamos la dificultad, el interés y la motivación a través del planteamiento intencionado del resto de las capacidades. Tenemos muchos Jorges, Marías, Pedros…. Alumnos llenos de complejos, inseguridades, miedos y vergüenzas; sin embargo, quizás seamos nosotros los que debamos plantearnos los nuestros y el hecho de que nuestras respuestas motrices no resuelvan la multitud de problemas que superan a nuestros alumnos en clase. El estilo actitudinal, y en este caso la organización secuencial hacia las actitudes, no es la panacea pero me ha permitido (nos ha permitido a algunos) comprobar que es posible liberarnos de nuestros «no puedo» para que nuestros alumnos se deshagan de algunos de los suyos. Cuando descubrimos que con lo de siempre y de la manera de siempre no podemos dar respuesta a las necesidades de todos nuestros alumnos, no podemos y no debemos resignarnos; tenemos la obligación moral de seguir trabajando. Cuestionarse todo, el porqué y el para qué asienta las bases de nuestro trabajo. No cuestionárselo es un motivo más que real de comenzar a perder alumnos en la primera propuesta. 1. Es importante recordar que permitirles trabajar con quien se sienten a gusto es el punto de partida para que comiencen a tener experiencias positivas; desde aquí el trabajo se orienta intencionalmente hacia las que deben tener con los demás compañeros, con todos, poco a poco. 90 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias Referencias bibliográficas ABEL, G.; KNAPP, B. (1967): «Physical activity interests of secondary schoolgirls», en Bulletin of Physical Educator, n. 48, vol. 1, pp. 28-32. Citado en M. GUTIÉRREZ SANMARTÍN (2003): Manual sobre valores en la Educación Física y el deporte. Barcelona. Paidós. BERNE, E. (1966): Juegos en que participamos. México D.F. Diana. BELLIDO PÉREZ, M. (2001): «Los valores en la ecuación física y el deporte», en E+F Revista de Educación Física. Pila Teleña. Barcelona. BOLIVAR BOTÍA, A. (1995): La evaluación de actitudes y valores. Madrid. Anaya. CAMPS, V. (1994): Los valores de la educación. Madrid. Alauda Anaya. CONDE PÉREZ, K.; PÉREZ PUEYO, A. (1999): «La Logse y la adaptación de la actividad acuática al diseño curricular» en Actas del seminario internacional de natación infantil. E.N.E. R.F.E.N. Madrid. ERNST, K. (1977): Juegos en que participan los estudiantes. México. Diana. ESCÁMEZ, J.; ORTEGA, P. (1986): La enseñanza de las actitudes y valores. Valencia. Nau Llibres. FIERRO, A. (1986): «Desarrollo social y de la personalidad en la adolescencia», en CARRETERO y otros (comp.): Psicología evolutiva III. Adolescencia, madurez y senectud. Madrid. Alianza. GONZÁLEZ LUCINI, F. (1992a): Educación en valores y diseño curricular. Documentos para la reforma. Documento 2. Madrid. Alhambra Longman. GUTIÉRREZ SANMARTÍN, M. (1995): Valores sociales y deporte. La actividad física y el deporte como transmisores de valores sociales y personales. Madrid. Gymnos. GUTIÉRREZ SANMARTÍN, M. (2003): Manual sobre valores en la Educación Física y el deporte. Barcelona. Paidós. LEARRETA RAMOS, B. (2003): «Nuevas enseñanzas mínimas para la Educación Física de ESO: análisis comparativo entre el anterior y el nuevo currículo», en Revista Española de Educación Física y Deportes, vol. XI, n. 3. Julio-Septiembre. 3.er trimestre, pp. 42-47. LÓPEZ, V.M.; MONJAS, R; PÉREZ, D. (2003): Buscando alternativas a la forma de entender y practicar la Educación Física escolar. Barcelona. Inde. LAWSON, H.; LAWSON, B.; STEVENS, A. (1982): «Meanings and functions attributed to elementary physical education», en Canadian Association for Health, Physical Eduaction and Recreation Journal, n. 48, p 4. LLEIXÁ, T. (2007): «Educación física y competencias básicas. Contribución del área a la adquisición de las competencias básicas del currículo», en Tándem. Didáctica de la Educación Física, n. 23, pp. 31-37. MAURI, T. y otros (1990): El curriculum en el centro educativo. Ed. ICE-Harsari. Universidad de Barcelona. MAURI, T. (1991): «Objetivos y contenidos», en Cuadernos de Pedagogía, n. 183, pp. 32-37. MEC (1990): Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre). MEC (1992): Materiales para la Reforma (Cajas Rojas). Secundaria. Guía general. Servicio de Publicaciones. Madrid. 91 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007 Experiencias MEC (1993): Orientaciones didácticas. Primaria. 2.º ciclo. Servicio de Publicaciones. Madrid. MEC (2006): Ley Orgánica de Educación de 3 de mayo. Madrid MEC (2006a): Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE de 4 de mayo). MEC (2006b): Real Decreto 1631/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de la Educación secundaria (BOE de 16 de enero de 2007). MEIRIEU, PH. (1998): Frankenstein Educador. Barcelona. Laertes. OCDE (2005): The definition and selection of key competencies. Executive summary, en <http://www.oecd.org/dataoecd/47/61/35070367.pdf> [Consulta: 20 de enero, 2006]. PÉREZ PUEYO, A. (1997): «Trabajo de contacto intencionado» 3.er Congreso de Ciencias del Deporte, la Educación Física y la Recreación. INEFC de Lérida. 24, 25 y 26 de octubre de 1997. PÉREZ PUEYO, A. (2005): Estudio del planteamiento actitudinal del área de Educación Física de la Educación Secundaria Obligatoria en la LOGSE: Una propuesta didáctica centrada en una metodología basada en actitudes. Tesis Doctoral León. Universidad de León. Servicio de Publicaciones. PÉREZ SAMANIEGO, V. (2000): Actividad física, salud y actitudes. Valencia. Edetania. POLO MARTÍNEZ, I.; LÓPEZ MERCADER, M.P. (2002): «Estudio de las actitudes hacia la actividad física en los alumnos del Alto Jalón», en Revista digital <www.educa.aragb.es>. PRAT, M.; SOLER, S. (2003): Actitudes, valores y normas en Educación Física y el deporte. Reflexiones y propuestas didácticas. INDE. Zaragoza. ROGERS, C. (1982): Libertad y creatividad en educación. Barcelona. Paidós. ROKEACH, M. (1973): The nature of human values. San Francisco. Jossey-Bass. SUBIRATS MARTORI, M. (1994): «Conquistar la igualdad: la coeducación hoy», en Revista Iberoamericana de Educación, n. 6, Género y Educación. Septiembre-diciembre. WANDZILACK, T.H. (1985): «Values development through Physical Education and Athletics», en Rev. Quest, n. 37, pp. 176-185. WARD; F., HARDMAN, K.; ALMOND, L. (1968): «Investigation into the problem of participation and attitudes to physical activity of 11-18 year old boys», en Research in Physical Educaction, n. 1, pp. 18-26. Citado en: M. GUTIÉRREZ SANMARTÍN (2003): Manual sobre valores en la Educación Física y el deporte. Barcelona. Paidós. VAN MANNEM, M. (1977): «Linking Ways of Knowing with Ways of Being Practical», en Curriculum inquiry, n. 6, vol. 3, pp. 205-228. Dirección de contacto Ángel Pérez Pueyo Universidad de León [email protected] 92 | Tándem Didáctica de la Educación Física • n. 25 • julio 2007