impacto de una problemática ambiental en la calidad de vida

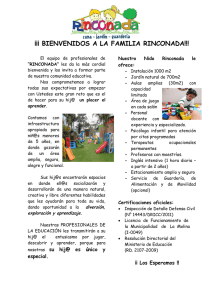

Anuncio