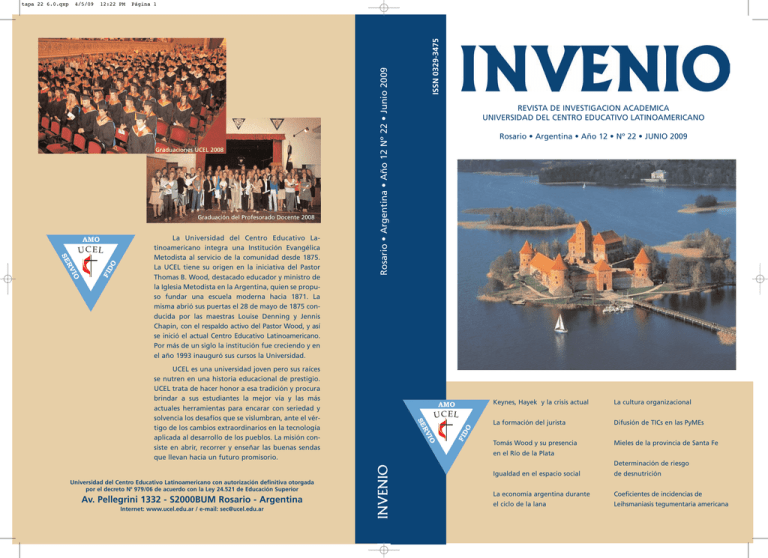

Revista Invenio Nº 20

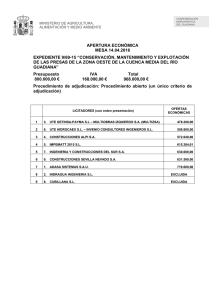

Anuncio