En la punta del lápiz - Cámara de Comercio de Medellín

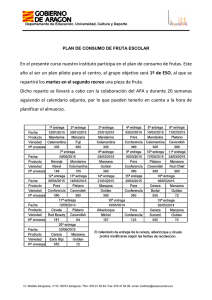

Anuncio