Embajador en el infierno

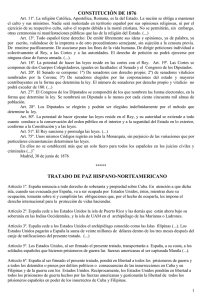

Anuncio