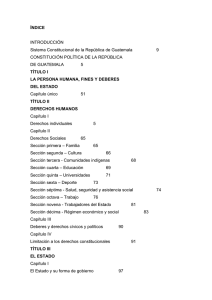

La evolución histórica de los derechos humanos en

Anuncio