`iJ`gml

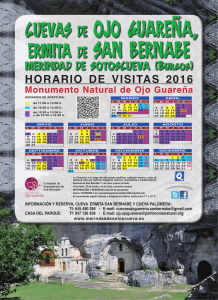

Anuncio