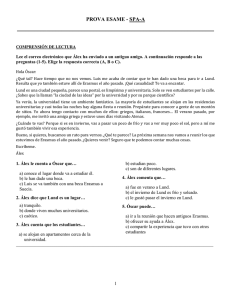

Mientras tanto en Londres - Rebeca Rus

Anuncio