el error y la ignorancia

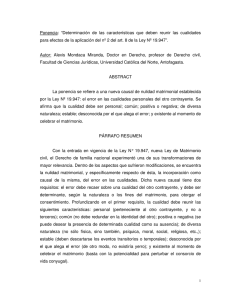

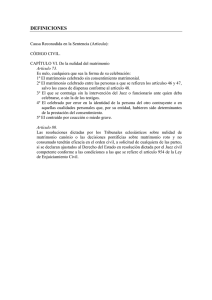

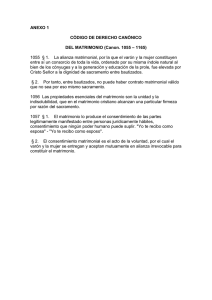

Anuncio

EL ERROR Y LA IGNORANCIA * MIGUEL ÁNGEL ORTIZ 1. Consideraciones introductorias. 2. El error de Derecho (“error iuris”). 2.1. Error sobre la naturaleza del matrimonio. 2.2. El error de Derecho sobre las propiedades esenciales del matrimonio y sobre la dignidad sacramental del mismo. 3. El error de hecho (“error facti”). 3.1. El error en la persona. 3.2. El error en las cualidades de la persona. 3.2.1. El error no invalidante. 3.2.2. El error sobre una cualidad directa y principalmente pretendida. 3.3. El error doloso. 3.4. Conclusión sobre el “error en la personalidad”. 1. Consideraciones introductorias El consentimiento matrimonial es un acto de voluntad que tiene por objeto la persona concreta con la que se quiere establecer el vínculo matrimonial. La decisión conyugal comprende dos dimensiones: se quiere a una persona determinada, y se la quiere como esposo o esposa. Y para llegar a esa decisión, a esa elección, de la persona y del matrimonio, se ha seguido normalmente un proceso de conocimiento previo entre los cónyuges, durante un período de tiempo más o menos largo. Para emitir un consentimiento válido, por lo tanto, se requiere que quien contrae matrimonio tenga un conocimiento mínimo, tanto del matrimonio como de la persona del otro cónyuge. Cuando falta ese conocimiento mínimo, el acto de voluntad carece del objeto suficiente, por lo que no puede darse un consentimiento válido, pues, como enseña la máxima clásica, “no puede quererse lo que no ha sido previamente conocido”. Los cánones que estudiaremos en esta lección toman en consideración en qué modo un defecto en el conocimiento puede invalidar el consentimiento, cuando ese desconocimiento no proviene de una situación anómala o patológica de las condiciones psíquicas de la persona, como sucede, en cambio, en el c. 1095. Aquí interesa ver cuándo una deficiencia del conocimiento llega a vaciar de contenido el consentimiento. En efecto, no toda limitación del conocimiento (un error en una cualidad accidental, por ejemplo) es relevante a los efectos de la validez del consentimiento; sólo lo son aquellas limitaciones que afectan tan gravemente a la voluntad, que el acto de la voluntad no es verdaderamente matrimonial. Los cc. 1096-1099, que estudiaremos en esta lección, establecen los criterios de esa gravedad. En la cuestión que nos ocupa, hay que tener en cuenta que, como ocurre en la mayor parte de las decisiones que tomamos, lo habitual al consentir es que el acto de la voluntad no siga a un conocimiento pleno y perfecto del matrimonio o de la persona del otro contrayente, lo cual no impide que el acto sea plenamente voluntario. De hecho, en toda elección matrimonial hay falsas apreciaciones, leves exageraciones, etc. Pero, en todo caso, existe un * Pubblicato in AA.VV. (a cura di D. García-Hervas), Manual de Derecho Matrimonial Canónico, Madrid 2002, 187-208. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 2 conocimiento que, aunque imperfecto, habitualmente es suficiente para emitir válido consentimiento. Visto desde otro punto de vista: mientras el acto de la voluntad debe ser siempre pleno (no caben restricciones ni exclusiones), el del entendimiento no lo es nunca. Y ello porque, como tendremos ocasión de recordar a lo largo de la lección, se puede querer plenamente (matrimonialmente) lo que se conoce sólo imperfecta o parcialmente, como es propio del intelecto humano. Pero en algunos casos la información del entendimiento es tan deficiente que no permite presentar a la voluntad el objeto del consentimiento. En esos casos, que el legislador y el juez deben determinar, la ignorancia o el error han impedido o viciado la voluntariedad del acto. Fuera de estos supuestos (que constituyen el objeto de la presente lección), aunque haya mediado algún error, ignorancia o engaño, si la carencia en la información no llega a hacer que el acto de la voluntad no sea matrimonial, hay que entender que se quiere matrimonialmente, por lo que el eventual error o ignorancia son jurídicamente irrelevantes, y, en consecuencia, no invalidan el matrimonio. Dicho de otro modo, mientras una voluntad que no es plena, bien porque contiene una reserva, bien porque se dirige a un objeto falseado sustancialmente, no hace nacer el matrimonio, un conocimiento no pleno sí puede ser suficiente, siempre que contenga un mínimo de información verdadera para que el sujeto quiera la persona del otro cónyuge como esposo. Como hemos dicho, esto sucede habitualmente en todos los ámbitos de la vida, también fuera del matrimonio, pues constantemente realizamos numerosas elecciones, teniendo una noción incompleta de lo que queremos. En el ámbito del matrimonio, además, hay que tener en cuenta también la natural inclinación al matrimonio: al bien y a la verdad del matrimonio. Esa inclinación natural hace que se pueda querer lo que se conoce por connaturalidad, o sólo genéricamente, o, incluso, errando en aspectos que no son esenciales. Ya que la relación de la inteligencia con la voluntad, en este punto, comprende tanto la elección de la persona como la del matrimonio, los cánones que ahora nos interesan distinguen el error sobre una u otra: el error de hecho (sobre la persona) y de derecho (sobre el matrimonio). A su vez, el error de hecho puede referirse a la identidad de la persona, o a sus cualidades; en este caso, sólo invalida el matrimonio cuando el error es particularmente cualificado; y, en atención al origen, puede ser espontáneo o bien provocado dolosamente por otro. Por su parte, el error sobre el matrimonio –error de derecho– puede tener por objeto la sustancia misma del matrimonio, o sus propiedades esenciales. La doctrina suele servirse de otras distinciones: por un lado, entre error sustancial u obstativo, que, cuando versa sobre la identidad de la persona o la naturaleza del matrimonio, es siempre invalidante, y error accidental o error-vicio, referido a las cualidades de la persona o del matrimonio: salvo que se trate de un error particularmente cualificado, no hace nulo el matrimonio. Por otro lado, en el error accidental o en cualidad, se distingue entre el error antecedente –que versa sobre una cualidad que es el motivo principal de la decisión de casarse, de modo que de no haber mediado ese error, de haber conocido la verdad, no se habría contraído el matrimonio– y el error concomitante , aquél que afecta a una cualidad que no constituye el EL ERROR Y LA IGNORANCIA 3 motivo principal de la decisión conyugal. Pero, ya que el consentimiento como acto de la voluntad se distingue de los motivos que han conducido al sujeto a querer casarse, este tipo de errores (tanto el antecedente como el concomitante) no invalidan el matrimonio, a no ser que en un caso concreto la cualidad motivante sea en realidad el objeto mismo del consentimiento, lo que se quiere directamente. No añadimos más en este momento; sirvan estas consideraciones de premisa introductoria al estudio de los cc. 1096-1099. 2. El error de Derecho (“error iuris”) 2.1. Error sobre la naturaleza del matrimonio Dice el c. 1096 § 1: “Para que pueda haber consentimiento matrimonial, es necesario que los contrayentes no ignoren al menos que el matrimonio es un consorcio permanente entre un varón y una mujer, ordenado a la procreación de la prole mediante una cierta cooperación sexual. § 2. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad”. Dijimos en la introducción que el error de Derecho (sobre el matrimonio) puede referirse a la sustancia del matrimonio o a sus propiedades. El presente canon toma en consideración el error de Derecho sobre la sustancia misma del matrimonio. El Derecho determina cuál es el conocimiento mínimo acerca del matrimonio que resulta suficiente para prestar válido consentimiento: de faltar ese contenido mínimo, el consentimiento no es matrimonial, y, en consecuencia, no surge el vínculo. La ausencia del objeto del consentimiento puede producirse por ignorancia o por error. Ciertamente se trata de dos anomalías diversas: la ignorancia consiste en la carencia total de conocimiento, o en la presencia de un conocimiento insuficiente; además, quien ignora puede ser consciente de su carencia. El error, en cambio, presupone siempre la existencia de un conocimiento, aunque inexacto, del matrimonio; y, además, el que yerra no es consciente de su deficiencia. Pero aun siendo anomalías diversas, en ambos casos el resultado es similar: la imposibilidad de presentar un objeto para que la voluntad consienta. Además, el que ignora con frecuencia llena su laguna con un contenido errado sobre la naturaleza del matrimonio; y, por otro lado, en la base del error bien puede haber una ignorancia esencial acerca del matrimonio. Por ese motivo ambas anomalías quedan asimiladas, por lo que a efectos de la validez o invalidez del matrimonio, será secundario que la insuficiencia de información obedezca a ignorancia o a error. Antes de proseguir, vale la pena subrayar que el c. 1096 no se propone ofrecer una definición de matrimonio como objeto del consentimiento –ésta se extrae de los cc. 1055 y 1057–, sino simplemente señala el conocimiento mínimo que permite querer plenamente el matrimonio. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 4 Tal conocimiento mínimo no consiste en un conocimiento conceptual y reflexivo, ni mucho menos detallado acerca de la naturaleza del matrimonio, sus propiedades y sus derechos y obligaciones: basta que se posea la noción de matrimonio que está al alcance de todos los hombres, también los menos instruidos. En efecto, el hombre es capaz de captar de manera espontánea e intuitiva el núcleo esencial del matrimonio; aunque no lleguen a conocerlo de manera específica y detallada, cualquier hombre normalmente constituido es capaz de querer lo que es querido y aceptado comúnmente, tal y como viene percibido por el sujeto al menos de manera embrionaria. Se trata de un conocimiento mínimo, pero no vago o confuso. El sujeto puede no ser capaz de expresar ese conocimiento con precisión técnica, pero sí lo expresa con las obras que lleva a cabo antes, durante y después del matrimonio, que ponen de manifiesto si el sujeto sabía qué es el matrimonio. Esas acciones constituyen el objeto de la eventual prueba de la ignorancia. Por otro lado, tratándose de un conocimiento esencial, hay que tener en cuenta que cabe perfeccionarlo a lo largo de la vida del matrimonio. El Derecho pide que, para asegurar la suficiencia del consentimiento, se posea el conocimiento mínimo de aquellos elementos que permiten identificar e individuar el matrimonio, distinguiéndolo de otras uniones. Los cónyuges no han de ignorar, en primer lugar, que el matrimonio es una comunidad entre varón y mujer, que comparten un destino común y, de algún modo, se deben el uno al otro. Perciben que se trata de una unión permanente y estable, y no esporádica, momentánea o transitoria; no es preciso, en cambio, que conozcan específicamente el contenido de las propiedades (la unidad y la indisolubilidad). Además, saben que es una unión entre varón y mujer en cuanto distintos sexualmente, y que es propio de esta unión la predisposición a concebir y educar hijos, lo cual se realiza con la cooperación sexual de ambos, sin que, respecto a ese punto, sea preciso un conocimiento detallado de todas las implicaciones de la misma. El § 2 formula una presunción según la cual la generalidad de los hombres posee el mencionado conocimiento mínimo a partir de la pubertad. Se trata de un conocimiento que normalmente se adquiere paralelamente al desarrollo físico que permite procrear, al llegar a la edad de la pubertad. Pero cabe que, en algún caso concreto, un sujeto, después de alcanzar la pubertad, carezca de ese conocimiento mínimo,, lo cual deberá ser probado para romper la presunción aquí recogida. Durante siglos, la pubertad ha constituido la medida de la madurez necesaria y de la consiguiente capacidad para el matrimonio, pues se entendió que la naturaleza humana requiere al menos la capacidad física y psíquica que se da en los púberes. De ese modo se ponía de manifiesto la unidad del ser humano (que es corporal y espiritual), al considerar que el desarrollo del intelecto teórico no constituye por sí solo la discreción de juicio proporcionada al matrimonio, ni la capacidad copulativa por sí sola confiere capacidad matrimonial a la persona. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 5 2.2. El error de Derecho sobre las propiedades esenciales del matrimonio y sobre la dignidad sacramental del mismo El c. 1099 regula el segundo supuesto de error de Derecho, que atañe a las propiedades esenciales del matrimonio y a la dignidad sacramental del mismo. Dice así: “El error acerca de la unidad, de la indisolubilidad o de la dignidad sacramental del matrimonio, con tal que no determine a la voluntad, no vicia el consentimiento matrimonial”. Son propiedades del matrimonio solamente la unidad y la indisolubilidad; la dignidad sacramental no es una propiedad, sino más bien una dimensión del matrimonio de los bautizados: el modo como los bautizados viven una dimensión inherente a todo matrimonio. En efecto, la doctrina católica enseña que el matrimonio (también el de los no bautizados) tiene siempre una dimensión sagrada y una conexión con el misterio de la donación esponsal de Cristo a su Iglesia. Esa conexión hace que el matrimonio de los bautizados sea un sacramento. Como se ve, la dimensión sacramental no se encuentra en el mismo nivel que las propiedades del matrimonio: el matrimonio de los bautizados es sacramento, no tiene la sacramentalidad; pero no se puede decir lo mismo de las propiedades esenciales, pues el matrimonio tiene la unidad o la indisolubilidad, pero no es la unidad o la indisolubilidad. El legislador ha incluido aquí la dignidad sacramental junto a las propiedades esenciales quizá porque a efectos prácticos el error sobre una propiedad o sobre la sacramentalidad se pueden formular psicológicamente de manera similar por parte de quien yerra. De todos modos, el original latino del canon pone de manifiesto la diferencia existente entre las propiedades y la sacramentalidad, pues se refiere al error “circa matrimonii unitatem vel indissolubilitatem aut sacramentalem dignitatem”, distinguiendo así dos campos diferenciados sobre los que puede recaer el error: las propiedades o la dignidad sacramental. El punto de partida del legislador respecto del error de Derecho que aquí nos ocupa, es que el simple error sobre las propiedades o la dignidad sacramental “no vicia el consentimiento matrimonial”. Ello es así porque, como vimos, se puede querer plenamente lo que se conoce sólo imperfectamente. O, con otras palabras, porque el consentimiento es un acto de la voluntad, por lo que un error que permanezca sólo en el ámbito de la inteligencia, no impide el acto de voluntad verdadero. Una idea errada sobre la indisolubilidad, por ejemplo, no comporta necesariamente que respecto de mi matrimonio concreto quiera una unión disoluble. En consecuencia, debe concluirse que la convicción puramente teórica de que el matrimonio puede disolverse con el divorcio, o que puede ser compatible casarse con dos personas simultáneamente, de por sí es irrelevante a los efectos de la validez del matrimonio. A diferencia de la solución ofrecida en el c. 1096 –todo error sobre la sustancia del matrimonio es invalidante–, aquí rige el principio de que el error sobre una propiedad o sobre la sacramentalidad no invalida, pues en este caso el sujeto puede querer casarse; con un error, ciertamente, pero la voluntad puede dirigirse EL ERROR Y LA IGNORANCIA 6 hacia un objeto suficiente. Se entiende que, si se posee un conocimiento suficiente de la esencia del matrimonio, se quiere lo que ella implica. Ése es el sentido de la distinción introducida en el canon entre el error simple (que resulta irrelevante) y el que determina la voluntad: el error no vicia el consentimiento “con tal que no determine a la voluntad”. En cambio, si el error determina la voluntad, invalida el matrimonio. Este inciso significa que el error no es solamente teórico sino práctico, pues lleva a querer necesariamente un “concreto matrimonio falso”. Se da el error determinante entonces cuando el que se casa conoce un único modelo de vínculo, el que erróneamente se ha formado en su inteligencia como única posible unión “matrimonial”, porque desconoce cualquier otro tipo de vínculo. Entonces, al conocer una sola posibilidad de unión, la voluntad queda determinada: no puede no querer ese tipo de unión, y lo quiere con la certeza de lo único que percibe como posible y conveniente para sí. De ese modo, lo que de suyo sería un error accidental (el error en las propiedades) pasa a ser sustancial, pues ha entrado a formar parte del consentimiento, y ha llevado al contrayente a querer un matrimonio en cuanto dotado de una cualidad contraria a la esencia. Es decir, no se trata de un mero error especulativo, ni siquiera de un error que es la causa que mueve a contraer (el error causam dans): no se casa porque piensa que el matrimonio es disoluble, sino, precisamente, en cuanto piensa que lo es, y no de otro modo. Ése es el supuesto que el c. 1099 toma en consideración: el del sujeto que se autodetermina y quiere lo que él piensa que es el matrimonio pero que realmente no lo es, no se corresponde con el matrimonio tal y como es en la realidad, con sus propiedades esenciales. Será un error determinante –y en consecuencia invalidante– si el sujeto no conoce otros proyectos distintos del que erróneamente se ha forjado. Para que llegue a invalidar el matrimonio, ese error ha de alcanzar –con expresión de JUAN PABLO II en un discurso al tribunal de la Rota romana del año 1993– “una entidad tal como para condicionar el acto de voluntad”. Lo cual ha de ser probado, pues, de lo contrario, se presume que el eventual error no determina la voluntad y , consiguientemente, no invalida el matrimonio. La doctrina ha debatido si el error determinante del c. 1099 constituye un capítulo autónomo de nulidad del matrimonio (VILADRICH), o si, más bien, el error actúa como causa de la exclusión (BERNÁRDEZ CANTÓN). Cabe admitir la autonomía si en un caso concreto el sujeto tiene la certeza de querer el único vínculo conyugal que entiende, y el único que conoce como verdadero y conveniente para sí. Esto es, si no selecciona uno y excluye otro, ni tiene conciencia de una divergencia entre su intención interna y lo que manifiesta exteriormente. En efecto, lo que caracteriza al fenómeno simulatorio es esa divergencia, pues el contrayente, al prestar su consentimiento, dice querer (un matrimonio uno e indisoluble) lo que no quiere realmente. Si la concepción errónea le lleva a efectuar una elección del vínculo falso desechando otros modelos posibles, el error es causa de tal exclusión: actúa como causa simulandi. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 7 La construcción mencionada puede resultar aplicable tratándose de las propiedades esenciales: la unidad y la indisolubilidad. Más difícilmente se aplicará a la dignidad sacramental, por cuanto señalamos anteriormente: esto es, que la dignidad sacramental no es una propiedad ni un elemento del matrimonio, sino una dimensión propia del matrimonio de los bautizados. No habiendo distinción real entre matrimonio y sacramento para los bautizados (el sacramento no es otra cosa que el matrimonio mismo), un error sobre esa dignidad sacramental que llegue a invalidar el matrimonio requiere un conocimiento preciso de la naturaleza sacramental, y no puede provenir de simple indiferencia o ignorancia. En consecuencia, la relevancia invalidante provendrá más bien de la exclusión provocada positivamente por el sujeto; en la práctica, en nuestra opinión, una concepción errada sobre la sacramentalidad del matrimonio puede invalidar el mismo solamente si se formula subjetivamente como una especie de condición (impropia): “me caso a condición que mi matrimonio no sea sacramento”. Como concluye JUAN PABLO II en la exhortación Familiaris consortio, 68, fuera de ese caso, y en ausencia de un rechazo explícito y formal de lo que la Iglesia realiza cuando celebra el matrimonio de bautizados, la actitud de indiferencia o de falta de fe de los cónyuges es irrelevante a los efectos de la validez del matrimonio. La prueba del error determinante debe destruir la presunción de que el error es simple y no ha determinado la voluntad del sujeto hacia un objeto falso. La jurisprudencia suele exigir la presencia de un error tan radicado en la mente del contrayente (error obstinado, pertinaz o pervicax) que éste no puede actuar sino según ese error, pues cuanto más profunda y reflexivamente se acogen los errores, más fácil es que determinen la voluntad. La prueba consiste (por ejemplo, en el caso del error sobre la indisolubilidad), más que en la certificación de que el sujeto compartía ideas divorcistas, en la demostración de que, en relación con su propio matrimonio, lo que quiso, precisamente, fue el matrimonio disoluble, porque no podía querer otro. Se probará, como siempre, con los hechos más que con las palabras, poniendo de manifiesto que la historia del sujeto manifiesta fehacientemente esa certeza, que demuestra la imposibilidad de querer un matrimonio que no esté caracterizado por la transitoriedad, disolubilidad, infidelidad, etc. 3. El error de hecho (“error facti”) Hemos adelantado que el error de hecho se refiere a la persona con la que se quiere contraer matrimonio; más concretamente, este error puede versar tanto sobre la identidad física (directa o indirectamente, como veremos), como sobre una cualidad de la persona. Mientras el error sobre la identidad física es –como el error sobre la estructura esencial del matrimonio– siempre sustancial (de manera que, por ser sustancial, siempre invalida el matrimonio), el error sobre una cualidad es de suyo –como el error sobre las propiedades del matrimonio– accidental, por lo que ordinariamente es irrelevante, salvo que sea cualificado, en los términos que veremos más adelante. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 8 La relevancia del error de hecho debe encontrar un equilibrio entre la realidad de que el objeto del consentimiento radica en las personas de los cónyuges (por lo que el conocimiento del otro tiene notable importancia), y el hecho de que en el conocimiento mutuo hay siempre zonas de sombra, pues nunca se puede decir que se conoce completa y perfectamente a una persona. Para entender el tratamiento que el c. 1097 hace del error de hecho, convendrá detenerse brevemente en los precedentes de la regulación actual. El c. 1083 del Código de 1917 señalaba, por un lado (§ 1), que el error acerca de la persona invalidaba el matrimonio; y, por otro (§ 2), que el error acerca de una cualidad de la persona, aunque hubiera sido la causa del contrato, no lo invalidaba, excepto en dos casos: el del error redundante (si el error en la cualidad redunda en error en la persona: esto es, si la cualidad sobre la que se yerra es el único modo de que se dispone para identificar a la persona), y en el caso de que la cualidad sobre la que se yerra fuera la de la condición de esclavitud de la persona. Pronto se encontró la jurisprudencia con casos difícilmente encuadrables en ese estrecho marco, pese a que el sentido de la justicia advertía la dificultad de considerarlos matrimonios válidos: por ejemplo, el matrimonio de quien desconoce o ha sido engañado acerca del hijo que espera su cónyuge que, en realidad, es de otro; o sobre la virginidad, la fecundidad, una enfermedad venérea, los antecedentes penales del cónyuge, etc. La doctrina y la jurisprudencia trataron de hacer encajar esos casos en el supuesto del error redundante, ampliando el significado de tal error, y sirviéndose para ello de la construcción de un insigne moralista del siglo XVIII, san Alfonso María de Ligorio. Éste había distinguido tres reglas para apreciar el error redundante. La primera: hay error redundante si la cualidad se configura como condición sine qua non, por lo que si no se verifica la condición no hay consentimiento, que había quedado suspendido hasta que se verificase la condición. La segunda: hay error redundante si la cualidad es el único medio de identificación física de la persona. Y la tercera: si el consentimiento se dirige directa y principalmente hacia la cualidad, y secundariamente (menos principalmente) hacia la persona, entonces el error redunda en error en la persona. Esta tercera regla fue la que intentó aplicarse a los casos que no encajaban en la construcción codicial. Conviene aclarar que la tercera regla, con todo, tampoco fue de fácil aplicación: en primer lugar, en ocasiones resultaba difícil establecer en la práctica qué se había querido realmente; además, tratar de configurar el error en una cualidad como error redundante, resultaba una solución forzada, pues una cualidad querida directamente no es el único modo de identificar a una persona. En definitiva, vistas las dificultades, la doctrina prefirió resolver los casos límite tratando de ver condiciones implícitas no verificadas. Después del Concilio Vaticano II, y sobre todo tras la conocida sentencia del juez rotal español CANALS del 21 abril 1970, el propósito de resolver los casos que no acababan de encajar en el CIC 17 siguió otro camino, tratando de reinterpretar el concepto de persona contenido en el § 1 del c. 1083 del Código entonces vigente. Se llegó a ese resultado después de que CANALS propusiera tres posibles interpretaciones de la cualidad que redunda en error en la persona: una estrictísima (si es el único modo de identificar a la persona misma); una menos estricta (cuando la cualidad se pone en lugar de la persona); y una en la que la cualidad guarda una relación tan estrecha con la persona que, si se yerra en esa cualidad tan EL ERROR Y LA IGNORANCIA 9 radicada, resultaría una persona diferente, siendo la persona “más íntegramente considerada”. El resultado de esa nueva visión fue que se verificó un cambio en el concepto mismo de persona: no sólo invalidaría el matrimonio el error en la persona física del contrayente, sino también el error en la personalidad. Esto es, el error en alguna de las condiciones y cualidades existenciales, psicológicas, sociales, etc., tan radicalmente valoradas que si faltan hacen que resulte una persona diferente “más íntegramente considerada”. El problema de esta construcción es que el concepto de personalidad, a la postre, resultaba ambiguo, por lo que, además de los casos límite que el sentido de la justicia consideraba claramente inválidos, podía dar cabida a errores simples, que no son relevantes, fruto de cambios producidos durante la vida matrimonial, consecuencia de un modo deficiente de vivir un matrimonio válido, etc. El legislador de 1983 advirtió que si el problema de la regulación precedente eran los casos claramente injustos que no encajaban en el c. 1083, más que seguir una interpretación forzada de la noción de persona, lo procedente era cambiar la disciplina. En consecuencia, el Código actual, no solamente ha ampliado la virtualidad invalidante de la cualidad sobre la que se yerra, sino que ha reordenado toda la materia, por lo que la interpretación del c. 1097 ha de superar aquella lectura forzada del concepto de persona que siguieron la doctrina y la jurisprudencia anterior al CIC 1983, para acoger supuestos que hoy pueden encajar más propiamente en los nuevos capítulos del error en la cualidad directa y principalmente querida y del dolo. De lo contrario, como recordaremos al final de la lección, se corre el riesgo de confundir todo fracaso en la vida matrimonial con un error en la personalidad. 3.1. El error en la persona El § 1 del c. 1097 establece que “el error acerca de la persona hace inválido el matrimonio”. El supuesto tomado en consideración es el de quien quiere casarse con una persona cierta y determinada y, por error, se casa con otra. Tal error impide la existencia del consentimiento. Hay un paralelismo entre el error en la persona y el error acerca de la naturaleza del matrimonio previsto en el c. 1096: es inválido el matrimonio si falta el presupuesto imprescindible para poder querer. Planteado desde el punto de vista positivo: de manera similar a como el c. 1096 exige el mínimo conocimiento del matrimonio (que no se ignore que es un consorcio permanente entre varón y mujer, ordenado a la procreación mediante una cierta cooperación sexual), aquí se requiere el mínimo de conocimiento de la persona. Esto es, que el contrayente “no ignore” la identidad física del otro. En ambos casos, tiene que darse un núcleo mínimo de conocimiento para que pueda quererse realmente (completamente) el concreto matrimonio que se contrae. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 10 Quizá parezca demasiado pobre basar la validez del consentimiento en el solo conocimiento de la identidad física. No hay que olvidar que la identidad física constituye un conocimiento mínimo pero sustancial; en efecto, la persona se conoce precisamente a través de sus manifestaciones, en primer lugar las físicas, pues la persona no posee un cuerpo sino que es un cuerpo, animado por un principio espiritual. Además, la persona es el objeto de la donación conyugal precisamente en cuanto sexuada, en cuanto diversificada en masculina y femenina. Aunque el c. no lo mencione expresamente, hay que entender incluida en este primer párrafo la clásica figura del error redundante, al que nos referimos con anterioridad: se trataría del supuesto, ciertamente raro en nuestra cultura, en que la persona sólo es identificada por una cualidad absolutamente exclusiva y excluyente, es decir, que identifica sin lugar a dudas a la persona misma con la que se pretende el matrimonio. Es decir, cuando se ignora la identidad física del otro cónyuge y el único medio para individuarla es una cualidad. Es el caso, por citar el ejemplo clásico propuesto por Tomás de Aquino, de quien quiere casarse con la primogénita del rey de España a la que no conoce personalmente. En ese caso, la cualidad que sustituye la identidad es el conocimiento mínimo que permite consentir; de modo que un error en esa cualidad identificante constituye (redunda en) un error en la persona misma del contrayente. Si se dispone de otro conocimiento mínimo (si se conoce la identidad física de la persona), el error en la cualidad resulta irrelevante: si pienso que la persona con la que deseo contraer matrimonio, a la que evidentemente conozco, es la primogénita y yerro en esa cualidad, tal error no es redundante. Como adelantamos, no parece que en el régimen actual quepa hablar de error redundante cuando se yerra en una cualidad que identifica la personalidad del sujeto, y no ya la identidad física de la persona. Supuestos como el que propició la mencionada sentencia de CANALS de 1970 (el supuesto de un sujeto que ocultó a su cónyuge que estaba casado civilmente con otra mujer), si en su momento pudieron justificar una interpretación extensiva (y en cierta medida forzada) del error redundante, hoy caben holgadamente en el capítulo del error doloso. La aplicación extensiva, por lo demás, abre problemas de interpretación difícilmente resolubles: ¿cuándo se puede decir que una cualidad conlleva un concepto diverso de persona? ¿cuándo es tan importante como para entender que, si falta, se puede concluir que se trata de “otra persona”? Volveremos sobre esta cuestión más adelante. 3.2. El error en las cualidades de la persona 3.2.1. El error no invalidante El error en una cualidad, como regla general, no invalida el matrimonio: “El error acerca de una cualidad de la persona, aunque sea causa del contrato, no dirime EL ERROR Y LA IGNORANCIA 11 el matrimonio, a no ser que se pretenda esta cualidad directa y principalmente” (c. 1097 § 2). Más adelante nos ocuparemos del error cualificado que sí puede invalidar el matrimonio cuando se quiso una cualidad directa y principalmente. Ahora nos interesa subrayar que, de suyo, el error en una cualidad es irrelevante, porque –como dijimos– permite querer plenamente lo que se conoce sólo imperfectamente. Se trata de un error accidental, no sustancial: la identidad de la persona es suficientemente conocida a los efectos de emitir el consentimiento matrimonial, que versa sobre las personas, no sobre sus cualidades o virtudes. Como adelantamos, este error sobre una cualidad del otro cónyuge se suele distinguir en dos tipos: el error antecedente que ha sido causa del contrato (de haber sabido que erraba no me habría casado), y el error concomitante (me habría casado igualmente, con independencia del error). Ninguna de las dos modalidades, ni el error antecedente ni el concomitante, afecta a la validez del matrimonio; el canon lo afirma expresamente: el error acerca de una cualidad no invalida “aunque sea causa del contrato”. Ser “causa del contrato” (causam dans) significa que la cualidad que se piensa que tiene una persona es el motivo o uno de los motivos que mueven a celebrar el matrimonio con ella. Es el caso de quien contrae matrimonio con la creencia de que su cónyuge es honrado, trabajador, o tiene una determinada posición económica. Pero si se yerra sobre el motivo por el que uno se casa, en realidad ese error solamente precede o acompaña al consentimiento como un prerrequisito o como un elemento motivante, pero deja el consentimiento íntegro como acto por el que se elige una persona determinada como cónyuge. El error quizá ha coadyuvado a que el contrayente prestara el consentimiento, pero el consentimiento conserva su plenitud y produce sus efectos: la entrega y la aceptación de la persona con la que se quiere contraer matrimonio. Es un error que no afecta al objeto del consentimiento, sino al modo como la voluntad ha llegado a decidir. Como apuntamos anteriormente, hay que distinguir el consentimiento (la decisión actual de entregarse como esposo), de todas las motivaciones y los actos precedentes que se dirigen y preparan el consentimiento, pero se diferencian de él. Otra cosa es que una motivación puede constituir en algún caso parte principal del objeto actual del consentimiento. En ese caso, un error en tal motivación (cualidad) cualifica el error e invalida el matrimonio, a tenor del c. 1097 § 2 en el que nos detendremos a continuación. Con otras palabras: la causa eficiente del vínculo reside solamente en el consentimiento, que ha sido preparado y causado a su vez por una infinidad de factores que, sin embargo, no constituyen el objeto del consentimiento mismo. Si no se distingue convenientemente, se corre el riesgo de permitir que las habituales deficiencias del mutuo conocimiento, la natural sobrevaloración o las frecuentes exageraciones de las virtudes determinen la nulidad del consentimiento. El descubrimiento de un error sobre la cualidad que fue causa del contrato se manifiesta en una voluntad interpretativa: de haber sabido que el otro carecía de esta cualidad, no me habría casado. La doctrina concuerda en no otorgar fuerza invalidante a esa voluntad interpretativa. Ésta expresa ciertamente lo que ahora creo que habría querido, pero no lo que EL ERROR Y LA IGNORANCIA 12 quise entonces. Es más, al admitir que de haber sabido no lo habría hecho, se está reconociendo lo que se hizo: consentir válidamente. En consecuencia, aunque sea verdadero el juicio actual sobre la motivación subjetiva de entonces (lo que ahora pienso que habría hecho), lo que habría podido ser (si no hubiera errado) no influye sobre lo que fue realmente (VILADRICH). 3.2.2. El error sobre una cualidad directa y principalmente pretendida Ya hemos adelantado que el c. 1097 contiene una excepción a la regla general de irrelevancia del error en la cualidad. El Código de 1917 contemplaba un supuesto que se ha presentado con frecuencia como una excepción al principio de la irrelevancia del error en cualidad, y que era verdaderamente un error sustancial: el error en la condición servil o de esclavitud invalidaba el consentimiento. El Código actual no toma en consideración ese supuesto, extremadamente desusado; de darse algún caso, además, fácilmente podría resolverse recurriendo al c. 1098 sobre el error doloso. Por la excepción introducida en el actual c. 1097 § 2, se considera nulo el matrimonio en el que uno de los cónyuges quiere directa y principalmente una cualidad que entiende, erróneamente, que posee el otro. Se trata de un supuesto diferente del error redundante, pues aquí, a diferencia del error redundante, la persona es perfectamente identificable. Por otro lado, en contra de lo que sucede en el error simple, aquí la cualidad no es tanto el motivo que lleva a querer la persona (me caso porque creo que es honrado, o católico practicante), sino que la cualidad es el objeto directo de la voluntad: lo que se quiere principalmente. La doctrina concluye que la cualidad es sustantivada, por lo que no se trata de un error accidental sino sustancial. Nótese que la cualidad no es un presupuesto (“siempre he deseado tener hijos, y descubro que mi marido es estéril...”) ni, como hemos dicho, simplemente la causa (“me casé porque pensaba que eras honrado”), sino el verdadero objeto al que se dirige la voluntad positivamente, “pretendiéndola directa y principalmente”. Se trata no ya de un error accidental sobre una cualidad más o menos importante, sino de un error sustancial de hecho, ya que se yerra sobre lo que era el objeto de la voluntad, la cualidad que fue sustantivada por el contrayente. Debe tratarse propiamente de una cualidad personal, y no una circunstancia o la esperanza de un comportamiento (“pensaba que nos trasladaríamos a vivir a mi ciudad”...). Es evidente que ha de tratarse de una cualidad que no resulte frívola ni banal, sino suficientemente grave: lo señaló expresamente JUAN PABLO II en el Discurso a la Rota de 1993. Pero conviene recordar también que la sola gravedad de la cualidad EL ERROR Y LA IGNORANCIA 13 sobre la que se yerra no invalida el matrimonio: lo que invalida es el hecho de que la cualidad se quiso directa y principalmente. Es decir, no todo error sobre una cualidad grave (por ejemplo, los antecedentes penales del otro cónyuge, o su honestidad) invalida necesariamente el consentimiento: lo hará si, en el caso concreto, a la gravedad objetiva de la cualidad se une la gravedad subjetiva, esto es, si el sujeto quiso directa y principalmente la cualidad (o la ausencia de la misma). Otra cosa es si medió engaño por parte de quien fingió poseer la cualidad: de ese caso nos ocuparemos cuando tratemos del error doloso. De todas maneras, hay que advertir que no resulta fácil determinar qué significa querer directa y principalmente una cualidad y menos directamente la persona. La doctrina con frecuencia concluye que lo que distingue el error en cualidad querida directa y principalmente del error simple no invalidante radica en que, mientras habitualmente la cualidad de la persona es accidental respecto de la persona misma, aquí la persona es accidental respecto de la cualidad que se busca. Suele decirse que de, alguna manera, el sujeto pretende contraer matrimonio con un tipo abstracto de persona determinada por la posesión de esa concreta cualidad. Esto es, se considera a la persona como el soporte de la cualidad que se desea. De ahí se concluye que se quiere la cualidad en cierto sentido independientemente de quien la posea; la convicción de que una persona concreta posee la cualidad deseada es el motivo que lleva a contraer matrimonio con ella. Ahora bien, puede causar perplejidad la conclusión que podría extraerse del razonamiento propuesto: quien quiere a una persona como mero soporte de la cualidad, si no yerra, se casaría válidamente. Pero pensamos que no sería difícil descubrir en quien así razonara una voluntad simulatoria, pues, en realidad, puede estar excluyendo la persona del otro como cónyuge, al que más bien se le está utilizando. La cuestión puede parecer sutil, pero no carece de importancia: si se quiere la persona secundariamente, como mero portador de la cualidad, el acto de voluntad se asemeja a un acto simulatorio. La jurisprudencia (y el Romano Pontífice, en el mencionado Discurso de 1993) concluye que el supuesto del c. 1097 § 2 habría de formularse más bien del siguiente modo: el sujeto quiere la cualidad “prae persona”, en el sentido de querer la cualidad principalmente, y la persona “menos principalmente”. En otras palabras, el sujeto viene a individuar a través de la cualidad a la persona del otro que elige como cónyuge: la quiere en cuanto cree que posee la cualidad. Además, reconoce en la persona del otro el sujeto con el que puede construir un concreto proyecto matrimonial, en el que la cualidad que le atribuye juega un papel determinante. La prueba de este capítulo busca principalmente demostrar de qué manera se sustantivó la cualidad, a lo largo del proceso de formación de la voluntad, y cómo se mantuvo en el momento de la celebración. Concretamente: a) cuál era la cualidad (o el conjunto de cualidades) concreta que uno de los cónyuges individuó en el otro; EL ERROR Y LA IGNORANCIA 14 De lo contrario, si no se puede individuar una concreta cualidad, resultará que quien dice haber errado quería sencillamente un matrimonio feliz; en no pocas ocasiones, cuando el matrimonio ha fracasado, se individúa la causa del fracaso en la carencia de una cualidad, sin que ésta tuviera un papel directamente relevante en el momento de casarse. b) qué importancia daba a la pretendida cualidad: este extremo deberá probarse atendiendo a distintas circunstancias de quien dice haber errado; por ejemplo, si la ausencia de esa cualidad fue la causa por la que no contrajo matrimonio anteriormente con otra persona. Asimismo, deben probarse los intentos que realizó por averiguar la existencia de esa cualidad, o sobre la base de qué indicios se confirmó en la convicción de que el otro contrayente la poseía: por ejemplo, alguna sentencia decidió negativamente acerca de la nulidad, en el caso de quien recibió, durante el noviazgo, alguna información sobre la carencia de la cualidad pretendida en el otro, y no se molestó en averiguar la veracidad de la sospecha. La diferencia tal vez más señalada entre este capítulo de nulidad y el de la condición radica en que, quien yerra, está cierto de la posesión de la cualidad por parte del otro cónyuge, mientras que quien somete el consentimiento a condición carece de esa certeza, y frecuentemente duda del cumplimiento de la circunstancia de la que se hace depender el consentimiento. En cualquier caso, quien consiente condicionadamente admite la posibilidad de que su consentimiento sea inválido, lo cual resulta habitualmente lejano a quien yerra, que no se plantea seriamente la posibilidad de que el otro carezca de la cualidad que le atribuye. c) que la convicción de la existencia de la cualidad fue el motivo principal por el cual tomó la decisión de casarse; d) la carencia misma de la cualidad; es decir, que el otro cónyuge carecía efectivamente de la cualidad pretendida; e) el efectivo error o ignorancia acerca de la carencia; esto es, que quien dice haber errado efectivamente desconocía la ausencia de la cualidad. Junto a estos elementos, resulta determinante considerar la reacción experimentada al descubrir el error: por ejemplo, quien, tras descubrir que la esposa es estéril, sigue viviendo conyugalmente sin particulares dificultades relacionadas con la carencia de la cualidad que se deseaba, difícilmente podrá aducir haber pretendido directamente la fertilidad antes que la persona. Como regla general, en consecuencia, muy raramente podrá invocarse este capítulo de nulidad si la relación conyugal se prolongó durante muchos años, pues cuando se quiere una cualidad principalmente como elemento indispensable para la construcción del propio proyecto matrimonial, su carencia se descubre pronto. EL ERROR Y LA IGNORANCIA 15 Para concluir, hay que subrayar que, en la práctica, resulta difícil que alguien yerre espontáneamente en una cualidad que constituye un elemento esencial de su proyecto matrimonial, sin que haya mediado engaño por parte del otro. Esto es: si después de un tiempo razonable de conocimiento mutuo, previo al matrimonio, uno de los esposos yerra sobre una cualidad fundamental del otro, que tenía en especialísima consideración, podemos presumir que el error obedece a una actitud fraudulenta del otro, que se presenta como poseedor de una cualidad, precisamente porque entiende que su cónyuge basará la decisión de contraer matrimonio en la posesión de la cualidad. Todo ello nos lleva a trasladar la atención hacia el capítulo del dolo. 3.3. El error doloso El c. 1098 establece en efecto que “quien contrae el matrimonio engañado por dolo, provocado para obtener su consentimiento, acerca de una cualidad del otro contrayente, que por su naturaleza puede perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal, contrae inválidamente”. El dolo es la astucia empleada para engañar a otro con el objeto de que éste lleve a cabo una determinada acción. Como en el caso del error en general, suele distinguirse el simple dolo incidental, el que no influye en la decisión del sujeto, que se habría casado de todas maneras, con engaño o sin él, del dolo determinante o causam dans, que constituye la causa que empujó al sujeto a casarse: de no haber mediado el engaño, no habría dado su consentimiento. Mientras en el error del c. 1097 es el mismo sujeto quien se forma una idea equivocada de las cualidades del otro, en el supuesto que ahora contemplamos el error obedece a una maquinación urdida por otro u otros, precisamente para arrancar el consentimiento. El Código de 1917 no contenía ningún canon relativo al error doloso como capítulo de nulidad matrimonial. Como adelantamos, la jurisprudencia anterior al Código vigente – principalmente la de los años 70–, teniendo que juzgar algunos matrimonios que el sentido natural de la justicia llevaba a considerar nulos, y no contando con norma alguna que lo reconociera expresamente, optó en ocasiones por una aplicación notablemente ampliada de la normativa del error en una cualidad que redunda en error en la persona. El retraso del legislador canónico en reconocer la fuerza invalidante del dolo obedece en buena medida a que, en la teoría del negocio jurídico, la existencia del dolo no comporta necesariamente la nulidad del acto puesto como efecto del engaño. El c. 125 § 2 establece que “el acto realizado por miedo grave injustamente infundido, o por dolo, es válido, a no ser que el derecho determine otra cosa; pero puede ser rescindido por sentencia del juez, tanto a instancia de la parte lesionada o de quienes le suceden en su derecho, como de oficio”. Se entiende que, a pesar del dolo, persiste una cierta voluntariedad; la irregularidad que representa la acción dolosa comporta solamente que pueda rescindirse el acto. Pero ese principio no es aplicable cuando se trata del consentimiento matrimonial, pues, en atención a la indisolubilidad del matrimonio, el vínculo no puede quedar en una situación de anulabilidad. Además, teniendo en cuenta la frecuencia de las exageraciones y ficciones más EL ERROR Y LA IGNORANCIA 16 o menos bienintencionadas con que las partes se presentan durante el noviazgo, se temió que la admisión de la fuerza invalidante del dolo ocasionara abusos, al atribuir los fracasos matrimoniales a esas exageraciones o engaños que suelen ser tan frecuentes como poco determinantes a la hora de dar el consentimiento. Los requisitos exigidos por el legislador para reconocer la fuerza invalidante del dolo son: a) uno de los cónyuges yerra, en el momento de la celebración del matrimonio, acerca de una circunstancia que ha sido la causa del consentimiento. Al sujeto pasivo –el cónyuge que sufre el error– se le llama deceptus. b) La circunstancia sobre la que yerra es una cualidad del otro cónyuge, es decir, una característica estable de la persona, y no una simple circunstancia atinente a la persona pero que no constituye propiamente una cualidad (es una cualidad la posesión de una virtud o de un defecto –la laboriosidad, por ejemplo–, mientras que no lo es el hecho de que actualmente tenga trabajo). Además, la cualidad debe referirse a la persona del otro cónyuge y no a terceros (puede ser relevante que el cónyuge sea un delincuente, pero no que tenga un hermano en la cárcel). c) La cualidad objeto de error ha de ser de una entidad tal que pueda perturbar gravemente el consorcio de vida conyugal. La gravedad no puede determinarse de manera absoluta e hipotética, sino que se debe advertir en el caso concreto. En cualquier caso, parece evidente que no puede tratarse de una cualidad banal y de poca importancia. El Código no contiene una lista de las cualidades capaces de perturbar el consorcio conyugal, pero ofrece una indicación que permite apreciar qué tipo de cualidad es susceptible de ser objeto de error doloso. En efecto, el c. 1084 § 3 establece que “la esterilidad no prohíbe ni dirime el matrimonio, sin perjuicio de lo que se prescribe en el c. 1098”; esto es, la esterilidad de suyo no invalida el matrimonio, a no ser que haya sido ocultada dolosamente, para obtener el consentimiento. Puede concluirse, entonces, que las cualidades objeto de error doloso invalidante habrán de tener una importancia en el consorcio conyugal similar a la esterilidad. Hay que hacer notar que el c. 1098 no exige que de hecho se haya turbado el consorcio conyugal, sino que la cualidad objeto del engaño sea capaz potencialmente de hacerlo. Ahora bien, la principal prueba de que la cualidad era capaz de turbar el consorcio es que, de hecho, lo turbó: es difícil sostener que hubo dolo invalidante si el matrimonio de hecho no naufragó a causa de la ausencia de la cualidad, sino que lo hizo al cabo de años, como consecuencia de otras circunstancias sobrevenidas. d) Debe producirse una maquinación, una acción o una omisión, consciente y deliberada de provocar un engaño; al sujeto activo que provoca el dolo se le llama decipiens. No invalidaría el matrimonio un engaño provocado inconscientemente, cuando una de las partes interpretara mal una actitud del otro de suyo inocente. Por otro lado, es indiferente que el decipiens sea uno de los cónyuges o un tercero, aunque EL ERROR Y LA IGNORANCIA 17 sería difícil admitir en ese caso que el cónyuge que no sufre el engaño desconoce absolutamente el ardid, por lo que cabría entender que también él urdió el engaño por omisión. e) Quien engaña debe hacerlo con la intención de obtener el consentimiento. Mientras el c. 1103 admite –a propósito del temor– que invalida el matrimonio “incluso el [temor] no inferido con miras al matrimonio”, el 1098 especifica que el dolo sólo es invalidante si el engaño fue “provocado para obtener su consentimiento”. La prueba de esa intención –no siempre fácil– dependerá del tipo de cualidad sobre la que versó el engaño: si se trata de una cualidad relativa a la esencia o las propiedades del matrimonio (por ejemplo, la esterilidad mencionada, o una tendencia a la promiscuidad), una vez probada la maquinación, se presume la intencionalidad dirigida a obtener el consentimiento. Si, en cambio, se trata de un engaño sobre cualidades relacionadas con el proyecto matrimonial del deceptus, la prueba de la intención del decipiens consiste en que la cualidad sobre la que versó el engaño fue la causa motiva del consentimiento del deceptus: por ejemplo, en el caso de la irreligiosidad de uno de los cónyuges o la titulación universitaria, se entenderá que se falseó la realidad con la intención de obtener el consentimiento, en función de la importancia que el otro le atribuía y de la fuerza que tuvo, en su caso concreto, para decidirse a dar el consentimiento. En definitiva, debe probarse una sucesión de nexos causales: la acción u omisión que busca engañar, con la intención de arrancar el consentimiento; el engaño que es eficaz, de modo que realmente provoca un error sobre una cualidad capaz de perturbar el consentimiento; y por fin la víctima del engaño consiente precisamente a causa del error dolosamente provocado. La razón de ser de la previsión codicial parece referirse a la incompatibilidad que existe entre la sinceridad que requiere la donación conyugal y la maquinación que busca manipular el proceso de conocimiento y posterior elección del cónyuge. Esto es, cuando se produce un error provocado para alterar la elección conyugal, que, además, está llamado a provocar graves disturbios en el matrimonio, el legislador – para proteger la libertad de la parte inocente, disuadir a los culpables y defender la misma dignidad del estado matrimonial– estima oportuno declararlo irritante (BAÑARES). Una de las cuestiones más debatidas acerca del dolo es la de su retroactividad: ya que el Código de 1917 no contemplaba el dolo como capítulo de nulidad, se ha planteado si la introducción operada con el actual c. 1098 debe considerarse una prescripción de Derecho eclesiástico o de Derecho natural. Si se concluye que es de Derecho natural, el capítulo de nulidad por dolo podrá aplicarse a los matrimonios celebrados con anterioridad a la promulgación del Código; de lo contrario, sólo podrá invocarse para los matrimonios celebrados después de 1983. Como señalamos en la lección correspondiente, se planteó una duda similar acerca del fundamento en el Derecho natural del capítulo de la violencia y el temor, para dilucidar si podía aplicarse (en el caso de que se considerara su fundamento de Derecho natural) a los matrimonios de los no católicos. Una respuesta de la Curia romana de 1987 reconoció EL ERROR Y LA IGNORANCIA 18 aplicable el capítulo también a los matrimonios de los no católicos, al entender que la coacción que quita la libertad de elección es incompatible con el acto de consentir, ya que nadie puede suplantar el papel que compete exclusivamente a los cónyuges. En nuestra opinión, se da una incompatibilidad similar en el caso del dolo, pues el engaño en que consiste el dolo es incompatible con la instauración del vínculo, que comporta una donación total y sincera de las personas. La incompatibilidad se encuentra sancionada, en el ámbito de los derechos fundamentales, en el c. 219: “En la elección del estado de vida, todos los fieles tienen el derecho a ser inmunes de cualquier coacción”. En consecuencia, entendemos que puede admitirse el fundamento en el Derecho natural y, consiguientemente, podría aplicarse el contenido del c. 1098 a los matrimonios celebrados antes de 1983. En apoyo de la tesis de la retroactividad puede recordarse que, antes de la introducción formal del capítulo de nulidad del dolo (con el Código de 1983), el sentido natural de la justicia llevó en ocasiones a entender que debían declarase nulos algunos matrimonios celebrados por dolo, y que, a falta de una normativa positiva, hubo que recurrir a interpretaciones forzadas de otros capítulos. En todo caso, conviene señalar que la jurisprudencia mayoritaria de la Rota romana (y con ella, buena parte de la doctrina) no ha admitido el fundamento en el Derecho natural ni, en consecuencia, la retroactividad del dolo. Lo cual ha llevado a resolver casos relativos a matrimonios celebrados antes de 1983, acudiendo al error en cualidad directa y principalmente querida (que sí se considera retroactivo) con una argumentación algo forzada. Ciertamente, con el paso de los años, la cuestión de la retroactividad perderá relevancia (cuando no existan ya matrimonios celebrados antes de 1983); pero quedará abierta la otra implicación del fundamento en el Derecho natural o positivo, es decir, la aplicabilidad del capítulo a los matrimonios de los no católicos. En nuestra opinión, como se deduce de cuanto venimos diciendo, la respuesta a esta cuestión habrá de ser también positiva. 3.4. Conclusión sobre el “error en la personalidad” Nos referimos anteriormente a la cuestión del error en la personalidad del otro cónyuge. Como dijimos, antes de la entrada en vigor del Código actual, se utilizó esa categoría para dar cabida a casos que no entraban en los estrechos márgenes del Código de 1917, pero que el legislador actual sí ha tomado en consideración, y lo ha hecho –como dijimos– reordenando toda la materia del error facti, que ha de ser contemplada superando las interpretaciones forzadas de los años anteriores a la promulgación del Código. El c. 1097 distingue explícitamente entre el error en la persona, que contempla en el § 1, y el error en las cualidades de la persona, considerado en § 2; además, el c. 1098 reconoce la fuerza EL ERROR Y LA IGNORANCIA 19 invalidante del error sobre una cualidad causado con dolo. En esos márgenes debe moverse el intérprete. Admitir hoy sin más la fuerza invalidante de un error en la personalidad (que, a menudo, sólo se descubre mucho tiempo después de celebrado el matrimonio), daría lugar a ambigüedades y abusos, pues fácilmente puede atribuirse a ese error el fracaso del matrimonio, que sin embargo con frecuencia obedece más bien a los naturales cambios –no siempre felices– de la vida de las personas, o al modo defectuoso de vivir las posibilidades de suyo buenas de un matrimonio normal, válido. En la mayoría de los casos, quien dice haber errado en la personalidad del otro cónyuge en realidad viene a afirmar que no se habría casado “si hubiera sabido que mi marido era así o iba a empeorar de este modo” o bien “si hubiera sabido que iba a salir mal”. Razonamiento que muestra, como vimos, una voluntad interpretativa, sobre lo que hoy creo que habría querido, pero no permite conocer lo que verdaderamente quise entonces. Entonces, ¿de qué manera puede influir en la validez del matrimonio la consideración de la personalidad del otro cónyuge, y, consecuentemente, un eventual error sobre la misma? A la luz de las indicaciones dadas por el legislador, no parece que pueda considerarse invalidante tal error del mismo modo como lo es un error sobre la persona, como si el c. 1097 § 1 admitiera indistintamente la relevancia del error en la identificación física de la persona y el error en la personalidad. Sí puede admitirse que la consideración errada que un cónyuge tiene de la personalidad del otro, podría llegar a invalidar el matrimonio en tres casos: a) cuando la cualidad o las cualidades cuya posesión se presume que posee el otro contrayente son asumidas como una condición de la que se hace depender el consentimiento (en los términos del c. 1102); b) cuando, tratándose de cualidades que por su propia naturaleza pueden perturbar gravemente la vida matrimonial, un contrayente decide casarse en atención a tales cualidades, sobre las que yerra a causa de un engaño urdido por el otro cónyuge o por terceros (c. 1098); c) cuando la cualidad o las cualidades que definen la personalidad adquirieron una importancia tal en la mente del contrayente que venían a definir al otro contrayente como cónyuge: esto es, cuando puede decirse que lo que quería directa y principalmente era la cualidad que había de permitir construir un concreto proyecto matrimonial, proyecto que queda frustrado a causa del error cometido sobre la posesión de la cualidad (c. 1097 § 2).