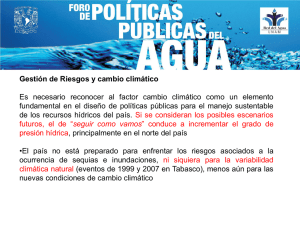

Contexto Económico de la Adaptación al Cambio

Anuncio