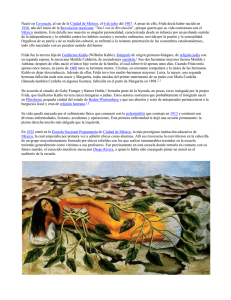

Una mujer en la Luna - Thea von Harbou

Anuncio