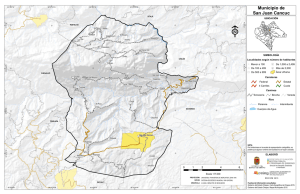

SAN JUAN CANCUC SITALÁ TUXTLA GUTIÉRREZ

Anuncio