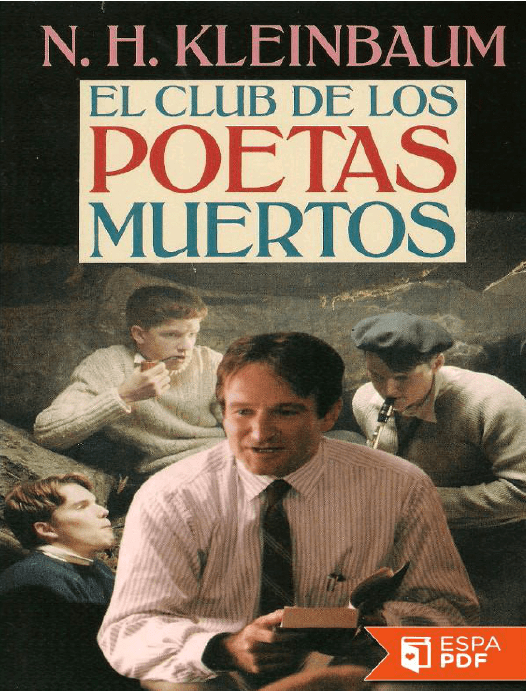

El club de los poetas muertos

Anuncio