Cuentos populares italianos

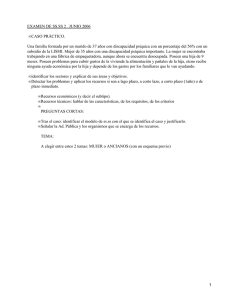

Anuncio