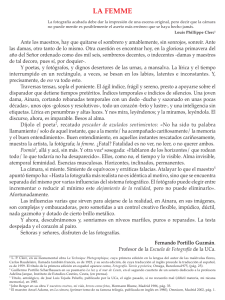

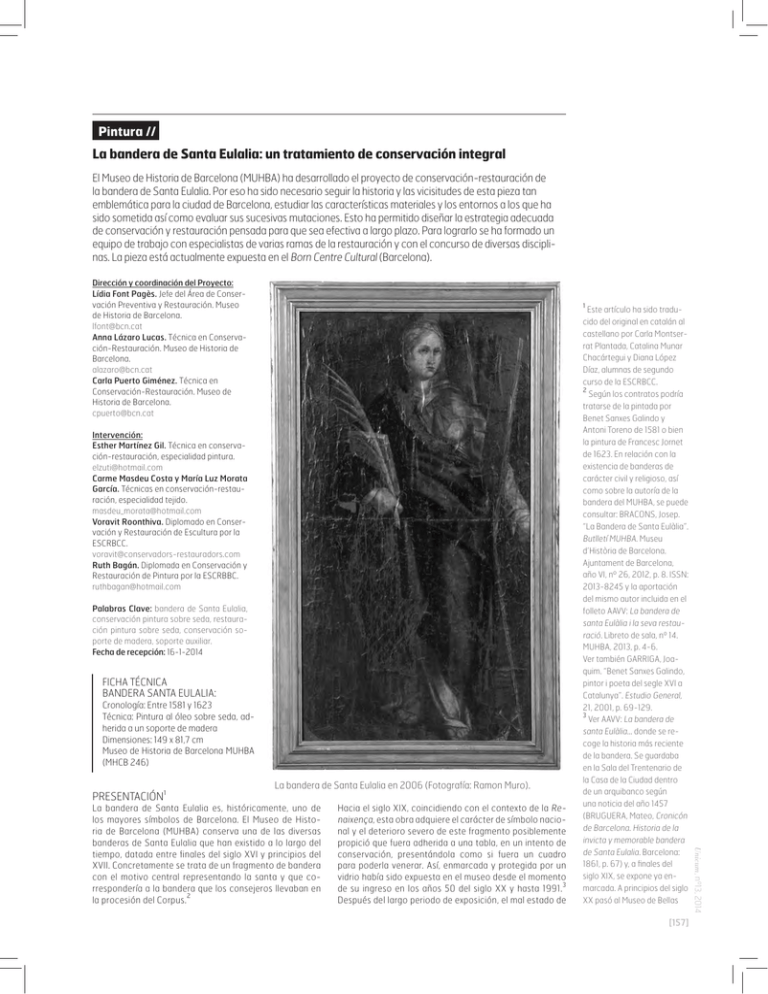

La bandera de Santa Eulalia: un tratamiento de

Anuncio