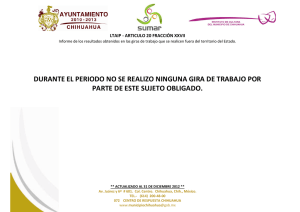

investigación - Campus Chihuahua

Anuncio