tesis de grado bioquímica farmacéutica

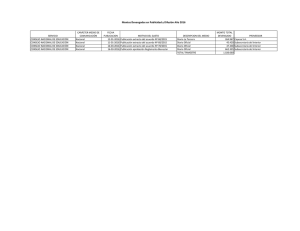

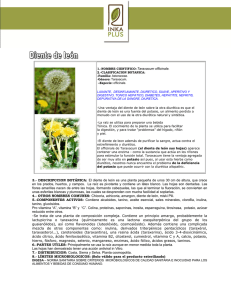

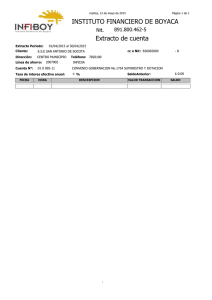

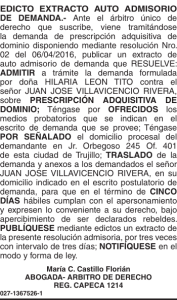

Anuncio