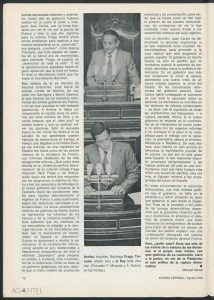

La lucha por el poder: así cayó Arias Navarro

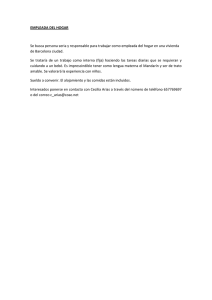

Anuncio