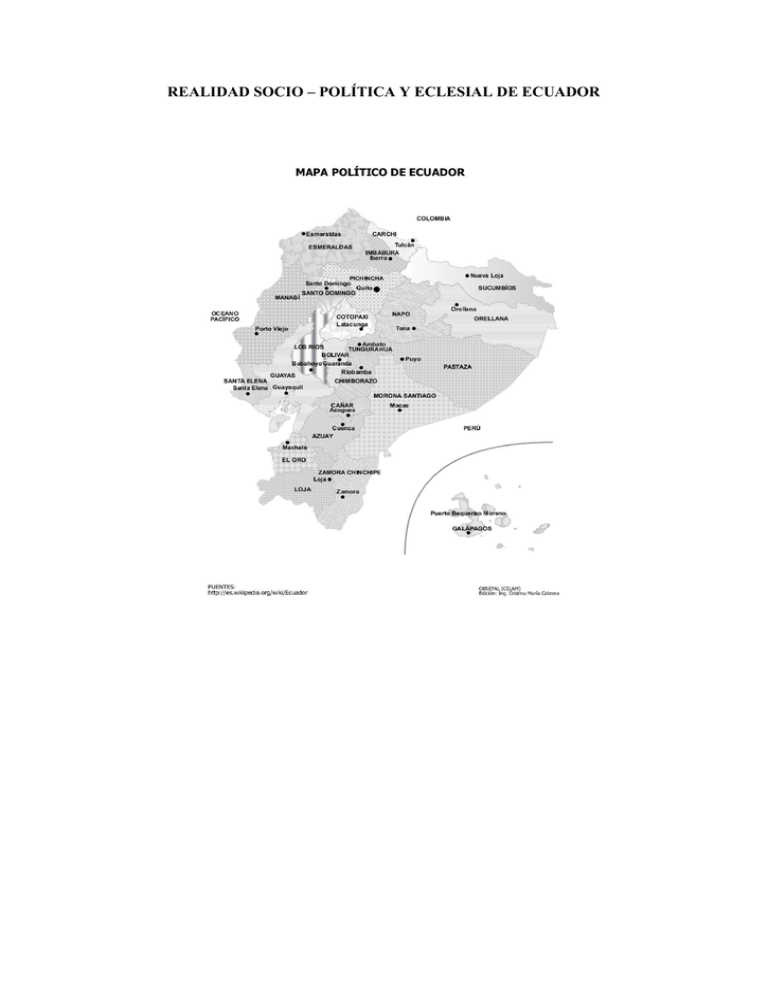

REALIDAD SOCIO – POLÍTICA Y ECLESIAL DE ECUADOR

Anuncio

REALIDAD SOCIO – POLÍTICA Y ECLESIAL DE ECUADOR 1. ANÁLISIS DE LA REALIDAD SOCIO-POLÍTICA DEL ECUADOR Proceso histórico, transiciones, datos y retos de los últimos años Mauricio López Oropeza Pastoral Social-Cáritas Ecuador 1.1. UN POCO DE HISTORIA DEL PROCESO DEMOCRÁTICO RECIENTE EN EL ECUADOR 1.1.1. Periodos del proceso democrático en el Ecuador (Ortiz: 2010)1: 1 - Comienzo de la república (1830-1860): desarrollo agrícola tradicional basado en el trabajo indígena; poderes locales en torno a los hacendados y a la iglesia católica; el país experimentaba una profunda desintegración: cada economía local y regional giraba en torno a sus propias dinámicas (varias monedas). En el gobierno se sucedían caudillos militares y civiles intentando equilibrar el poder de los tres departamentos centrados en Quito, Cuenca y Guayaquil. Elites regionales con participación en el parlamento y controlaban los municipios. La mayoría, indígenas, no participaban en las decisiones. - Gobierno autoritario (1860-1875): Consolidación de las haciendas de la sierra norte en donde vivía el mayor número de indígenas y desarrollo del cacao que dio al estado central poder de recaudación. El gobierno de García Moreno y la elite terrateniente recurrieron al poder de la iglesia católica para controlar el país. Fortaleció el centralismo estatal. - Revolución liberal (1895-1915): En el segundo auge cacaotero en la cuenca del Guayas, el Estado pudo contar con recursos estables y someter a los grupos terratenientes quedando al mando del estado una burguesía agroexportadora. Con apoyo del sector popular, especialmente de la Costa, Eloy Alfaro implementó reformas profundas que separaron el Estado de la Iglesia y organizaron las instituciones: educativas, fuerzas armadas, burocracia moderna, y mayor presencia en el territorio. - Crisis del cacao (1915-1950): la crisis del principal producto de exportación detuvo el proyecto liberal y generó nuevamente un país regionalizado con economías desarticuladas (paja toquilla en el austro, las rudimentarias industrias textiles y las grandes haciendas que fueron lentamente modernizándose en la sierra norte, y arroz y caña en la costa). Esto marcó una nueva etapa de descentralización del país que duró hasta los años 50. - Desarrollismo (1950-1980): La economía se recuperó con el auge del banano (ante la crisis de la producción en otros países como Costa Rica) y luego con el petróleo de los años 70 (sobre todo presente en la zona del Oriente-Amazonía), base sobre la cual se integró buena parte del país con carreteras, electricidad y Adaptado de Ortiz, Santiago (2010) “Módulo 2 ESGP: “Organización Territorial del Estado Ecuatoriano” servicios públicos. Se construyó un modelo de desarrollo que favorecía la integración del mercado interno en torno a la industria, a la luz del modelo CEPALino de ISI. Estado central fuerte con presencia en la economía y en las políticas sociales, amplia burocracia, escuelas, ejército, servicios sociales, programas de desarrollo. Estado que duró treinta años hasta inicios de los años 80. Esto fue la base de un estado centralizado dirigido por elites civiles y Militares. - Neoliberalismo (1982-2005) El retorno democrático liderado por Roldós, postdictadura, generaba expectativas de desarrollo con promesas de inclusión social. Pero vino una nueva crisis: la caída de los precios del petróleo y la deuda externa, la cual llevó a un giro en la organización del estado como en el resto de la región: se inició el periodo neoliberal, que buscaba debilitar el Estado y ponerlo bajo el mando de la economía regional-global. 1.1.2. ¿El proyecto neo-desarrollista o el socialismo del siglo XXI? Con el cambio democrático que produjo la llegada al poder nacional de un gobierno proveniente de los movimientos sociales y claramente confrontados con los esquemas partidistas tradicionales, se dio un cambio profundo en el país. - Primero, se logró finalmente una cierta estabilidad política en el país (situación que por casi 10 años había sido profundamente errática y con cambios de mando constantes y movilizaciones ciudadanas); -Segundo, la propuesta de este gobierno estaba sustentada en la idea de transformar al país desde la perspectiva de la participación ciudadana, dando amplio espacio para las organizaciones sociales y movimientos de tomar parte en el proceso; -Tercero, de inmediato se puso en marcha el referendo para convocar a Asamblea Constituyente y regenerar la carta magna del país; -Cuarto, esta propuesta se caracterizó por un fuerte discurso de izquierdas unidas, un alto componente de capacidades técnicas especializadas, y una visión fuertemente orientada a fortalecer las instituciones, sanear las finanzas, garantizar una soberanía genuina, y perseguir fuertemente a todos los que habían generado dinámicas de corrupción en todos los niveles del gobierno; -Quinto, se planteaba un modelo con atención prioritaria y decidida a los grupos más vulnerables y olvidados del país, sobre todo atendiendo a una visión bien argumentada y visionaria de consolidación de un Estado pluri-cultural, y con un énfasis determinante para luchar contra la desigualdad y las distintas pobrezas que habían aquejado desde los inicios de la patria, y antes, a las mayorías. -Sin mucha fuerza en la práctica, pero sí en el discurso, estaban también los planteamientos de una planificación territorial con un serio balance entre la desconcentración y la descentralización, una visión desde la ecología marxista, y la promoción de las autonomías indígenas. Como se puede constatar, una mezcla inmensa de miradas y perspectivas, sumando las múltiples voces de los tantos actores del proceso de transición. Lo que estaba claro era lo que ya no se quería, y esto era la antigua “partidocracia” corrupta e incapaz de sacar adelante al país de un modelo primario-exportador dependiente y desigual que había sido la base de la construcción de la república como ya hemos reseñado. 1.1.3. El planteamiento del buen vivir como fundamento prioritario del modelo del Estado Ecuatoriano. El anhelo filosófico ¿posible? En la Constitución de 2008 (confrontando la aprobada en 1998) el eje fundamental de todo el modelo del Estado es la visión del “buen vivir” o el “sumak kawsay” (expresión del mundo indígena andino sobre la plenitud del ser), el cual, según la Carta Magna, y luego desarrollado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES): “El Buen Vivir es una forma de vida que quiere o pretende alcanzar la felicidad. Es la permanencia de la diversidad y de nuestras culturas. Es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es la búsqueda de la opulencia, sino que es vivir, relacionarnos, el florecimiento de las sociedades, las esperanzas y las ansias de vivir bien. Tampoco es un paradigma científico ni un concepto, es una idea movilizadora para acercarnos a una sociedad que tiene que ser más estructurada en términos sociales y políticos”. Y expresan también, en una visión un tanto contradictoria con la cosmo-visión andina en su origen, y sobre todo afirmando la visión que para muchos es más bien tecnocrática: “El Buen Vivir se planifica, no se improvisa. El Buen Vivir es la forma de vida que permite la felicidad y la permanencia de la diversidad cultural y ambiental; es armonía, igualdad, equidad y solidaridad. No es buscar la opulencia ni el crecimiento económico infinito”. “El Sumak Kawsay fortalece la cohesión social, los valores comunitarios y la participación activa de individuos y colectividades en las decisiones relevantes, para la construcción de su propio destino y felicidad. Se fundamenta en la equidad con respeto a la diversidad, cuya realización plena no puede exceder los límites de los ecosistemas que la han originado. No se trata de volver a un pasado idealizado, sino de encarar los problemas de las sociedades contemporáneas con responsabilidad histórica”. En opinión de muchos, la propuesta misma del modelo de gestión del gobierno de Rafael Correa, y sobre todo sus premisas en los campos económico y político, a la luz de una perspectiva de eficacia y eficiencia en todos los niveles, se sobrepone a y rompe con la noción fundante del buen vivir desde la perspectiva del mundo Andino. Aquí hay una tensión muy fuerte entre premisas ideológicas y modelos operativos. Algunas conquistas de la nueva Constitución (SENPLADES): - Recuperación y fortalecimiento de un nuevo Estado soberano para la ciudadanía. - Construcción de un régimen de desarrollo para la igualdad y el buen vivir (armonía entre la sociedad, la naturaleza y la economía). - Constitución de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia. - Organización del poder en 5 funciones estatales: ejecutiva, legislativa, judicial, electoral y de transparencia y control social. - Democratización y recuperación del sistema político. - Nueva organización territorial para la descentralización y las autonomías. 1.1.4. El Plan Nacional para el buen vivir 2013-2017. Modelo de gestión y rector del proceso transformador del Estado. La Constitución del 2008 ordena que la planificación deba vincularse directamente a la construcción de derechos ciudadanos. Plantea que la planificación debe tener elementos participativos, descentralizados y ser formulados desde los territorios. Además, son las sociedades las que deben ir monitoreando, señalando y reubicando día a día el camino. 1.1.5. La planificación nacional Dentro de los aspectos esenciales que configuran el nuevo pacto social ecuatoriano, se pueden identificar cinco ejes fundamentales: a) la instauración de un Estado constitucional de derechos y justicia; b) una profunda transformación institucional; c) la configuración de un sistema económico social y solidario; d) la estructuración de una organización territorial que procura eliminar las asimetrías locales; y e) la recuperación de la noción de soberanía popular, económica, territorial, alimentaria, energética, y en las relaciones internacionales. 1.2. OBJETIVOS NACIONALES PARA EL BUEN VIVIR 2013-2017 Objetivo 1. Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular Objetivo 2. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial, en la diversidad Objetivo 3. Mejorar la calidad de vida de la población Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía Objetivo 5. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad Objetivo 6. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos Objetivo 7. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global Objetivo 8. Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma sostenible Objetivo 9. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas Objetivo 10. Impulsar la transformación de la matriz productiva Objetivo 11. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica Objetivo 12. Garantizar la soberanía y la paz, profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana El fundamento para conseguir este modelo de planificación ha sido la des-concentración del Estado, lo cual sigue afirmando una visión más re-centralizadora y que expresa, según la misma organización gubernamental los siguientes logros: homologación de una estructura organizacional para el Ejecutivo tanto a nivel central como desconcentrado, regulación de la distribución equitativa del Ejecutivo en el territorio nacional, transferencia a las unidades desconcentradas de atribuciones y facultades específicas, dependientes del nivel central, pero con posibilidad de tomar decisiones de aplicación territorial, obligatoriedad de las entidades del Ejecutivo de evaluar la necesidad y pertinencia de su desconcentración y de aplicar el nivel de presencia territorial definido por la SENPLADES y, definición de unidades de planificación desconcentradas. Componentes del Modelo de Reestructuración de la Gestión Pública: Fuente: Coordinación General de Gestión del Cambio/SNAP -2011 1.3. SITUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA DEL ECUADOR DE HOY: LUCES Y SOMBRAS Como punto de partida se debe afirmar que la ampliación del gasto social de estos últimos años ha sido muy superior a las gestiones anteriores. Otro aspecto determinante es que se ha ampliado la mirada con respecto de la pobreza. Se ha asumido una visión desde los derechos humanos, logrando una noción más integral de la pobreza, incluyendo equidad y justicia, pero también reconociendo la responsabilidad desde la ineficiencia social que genera como consecuencia el que los ciudadanos tengan condiciones precarias en lo económico, político y social. Las personas pobres dejan de ser sujetos de necesidades, que se atienden mediante compensaciones y son vistas como ciudadanos, sujetos de derechos. Todos los datos que se presentan a continuación son íntegros de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo SENPLADES con información elaborada por dicha institución y apoyada en Encuesta de Empleo Desempleo, Atlas de Desigualdades Sociales, Sistema Nacional de Información y datos generados por entidades especializadas en la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador: 1.3.1. “Pobreza monetaria. En el Ecuador, según las Encuestas de Condiciones de Vida (ECV), la incidencia de la pobreza por consumo pasó de 39,6% en 1995 a 38,3% en 2006, sufriendo un considerable incremento en los años 1998 y 1999 debido al fenómeno del niño y a la crisis financiera. Entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012 la incidencia de la pobreza por ingreso, según la Encuesta Nacional de Empleo Desempleo Subempleo Urbano y Rural (ENEMDUR), pasó del 37,6% a 27,3%, mientras que la incidencia de la extrema pobreza pasó de 16,9% a 11,2%.Es decir, más de un millón de personas salieron de la pobreza y más de 600 mil personas superaron la extrema pobreza en el Ecuador en este periodo. La desigualdad se redujo de 0,540 a 0,477 entre 2006 y 2012. La concentración del ingreso en el 10% más rico de la población pasó del 42,7% al 36,0%, en el mismo periodo. Sin embargo, la participación del 10% más pobre representa apenas el 1,43% del ingreso total (1,17% en 2006)”. 1.3.2. “Pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) se establece cuando un hogar cumple con una de las siguientes características: i) vivienda con características físicas inadecuadas2, ii) servicios inadecuados (sin conexión a acueductos o tubería, o sin sanitario conectado a alcantarillado o pozo séptico), iii) alta dependencia económica (más de tres miembros por persona ocupada y jefe/a de hogar con máximo dos años de educación primaria), iv) en el hogar existen niños/as, entre 6 y 12 años de edad, que no asisten a la escuela, v) el hogar se encuentra en hacinamiento (más de tres personas por cuarto ocupado para dormir). Entre 2005 y 2012, la incidencia de la pobreza por NBI pasó de 47,7% al 33,7% y de la extrema pobreza de 22,4% al 10,7%. La pobreza por NBI es 4,3 veces mayor en las zonas rurales en comparación con los hogares urbanos. La incidencia de la pobreza por NBI según auto-identificación étnica, afecta 2,72 veces más a los hogares indígenas y 1,59 veces más a las familias afroecuatorianas en comparación con aquellas de origen mestizo. La pobreza extrema afecta de forma aún más severa a estos mismos grupos pues su incidencia es 6,25 veces mayor en los hogares indígenas y 1,25 en los hogares afroecuatorianos en contraste con las familias mestizas. Se observa también que la pobreza por NBI en los hogares indígenas apenas se ha reducido 6 puntos porcentuales desde el 2005 mientras que ésta ha disminuido en 21 y 17 puntos porcentuales para las familias afro ecuatorianas y mestizas respectivamente”. 2 Paredes exteriores de lata, tela, cartón, estera o caña, plástico u otros materiales de desecho o precario; con piso de tierra. Evolución Pobreza, Gasto Social y Servicio de la Deuda Fuente: ENEMDUR e información estadística mensual del Banco Central del Ecuador (cuentas nacionales). Elaboración: SENPLADES. “La economía ecuatoriana ha crecido sostenidamente durante los últimos seis años. El promedio de crecimiento en el período 2007-2012 fue del 4.1%. El reto para el país es continuar creciendo con igualdad y equidad”. “Educación. Ha sido un logro histórico la expansión de la cobertura educativa, sobre todo a nivel secundario. La tasa neta de asistencia en nivel secundario ascendió del 46% en 2001 al 79.1% en 2012. Se ha alcanzado el 96.1% de cobertura en educación básica en 2012 y las brechas que afectaban a mujeres, indígenas y afroecuatorianos se han reducido o desaparecido en el caso de género. Las brechas más importantes en relación al analfabetismo y escolaridad afectan, sobre todo, a mujeres indígenas quienes en promedio tienen 4 años menos de escolaridad frente a la media nacional, mientras que el analfabetismo en este grupo llega al 37%, cuatro veces más que la media nacional”. “Salud. La cobertura y calidad en la salud pública ecuatoriana ha tenido significativos logros durante las últimas décadas. El personal promedio de salud por cada 10.000 habitantes ha subido de 37 a 50 médicos equivalentes entre 2001 y 2010. Las brechas entre campo y ciudad en cuanto al acceso a los servicios de salud también se han reducido aunque continúan siendo grandes. La mortalidad infantil se ha reducido a aproximadamente la mitad de su valor en 1990, con 29 casos por cada mil nacidos vivos. También se observan avances importantes en la esperanza de vida al nacer y una declinación en la tasa global de fecundidad. Persisten, sin embargo serios problemas de salud pública como la desnutrición crónica infantil en menores de 5 años que continúa afectando al 26% de los niños del país, especialmente a niños indígenas y de la Sierra rural”. “Vivienda. Las condiciones habitacionales en general han mejorado en el país a lo largo de los últimos años especialmente en el último período. Uno de los logros más importantes está en la electrificación rural que alcanzó en 2010 una cobertura de 87% frente al 52% en 1990. En contraste, se evidencian deficiencias en la cobertura de agua potable y alcantarillado que al 2012 superaban ya el 65% mientras que en el campo no llegaba al 35%”. “Empleo. Los indicadores de empleo apropiado3muestran la ampliación del porcentaje de trabajadores que sube de 11% en 2007 al 20% en 2011. Si bien los niveles de empleo apropiado son aún bajos, muestran un notable avance debido ampliación de la cobertura de la seguridad social y un aumento en los salarios reales que en el mismo período subió un 55%. Por otro lado, se han mantenido moderadas las tasas de desempleo llegando a un promedio del 7% en los últimos años. Persiste el subempleo masivo afectando a un medio de la fuerza de trabajo (51,4%) para diciembre de 2012. 1.4. Grandes retos presentes y futuros 3 - Promover un equilibrio adecuado entre desconcentración y descentralización. - Asumir el eje rector de la participación ciudadana y social, y su fundamento territorializado, en el marco del modelo democrático y de gestión del Estado. - Afirmar como elemento central lo referente a los derechos de la naturaleza como aspecto consagrado en la Constitución para lograr un adecuado equilibrio frente al empuje del cambio en la matriz productiva que pone en riesgo el balance ecológico y a territorios protegidos. - Generar mecanismos más solventes para dialogar y asumir propuestas y divergencias provenientes de los movimientos sociales, gremios y organizaciones opositores, de forma que se enriquezca el diálogo democrático en el país. Preocupación por criminalización de protesta. - Reconocer en el revés electoral de Febrero 2014 la dinámica de fuerzas políticas que se reacomodan para buscar nuevos consensos, asumiendo la limitación del modelo de la revolución ciudadana. Este concepto se define como una relación laboral con el cumplimiento de condiciones laborales mínimas como: un ingreso que posibilite la satisfacción de las necesidades básicas, afiliación a la seguridad social, un contrato o nombramiento estable, una jornada laboral de no más de 48 horas por semana, y que la edad del trabajador se encuentre entre 15 y 64 años. Atlas de las Desigualdades, Quito, 2013: - Superar la posición uni-personal e incluso unívoca expresada por la figura de más alto nivel en la política y el gobierno del Ecuador, buscando generar nuevos cuadros. Preocupa mucho el Post-Correismo o la eternización en el poder mediante reforma a Constitución para re-elección. - Hay un vacío profundo en el debate sobre la inter-culturalidad y plurinacionalidad del Ecuador en el marco del modelo político y de gestión. - Posicionamiento del Ecuador en el marco de la geo-política global y regional, dada la crisis del modelo Venezolano. Re-definición de relaciones económicas con Europa y EEUU, sin perder los grandes avances en soberanía. Pertenencia al MERCOSUR desde una economía globalizada, dificultad de fortalecer ALBA, e incógnitas con respecto a UNASUR y CELAC. - Gran presión para mantener una dinámica extractivista y modelo primario exportador por la demanda de los países emergentes de Asia Pacífico: cobre, oro, petróleo, monocultivos, etc. Sobre todo poniendo en riesgo la Amazonía. Casos paradigmáticos como Sarayakú y Yasuní. - Fracturas internas al movimiento Alianza País, abandono de co-idearios fundadores e incapacidad de respeto de trayectorias y logros de movimientos sociales e Iglesia. 2. REALIDAD ECLESIAL DEL ECUADOR Mons. Néstor Montesdeoca Vicario Apostólico de Méndez Miembro Departamento de Cultura y Educación-CELAM 2.1. La Iglesia en el contexto actual Presentamos el contexto general socio-político y económico del Ecuador, en el que la Iglesia debe actuar con miras al fiel cumplimiento de su misión evangelizadora y profética. Ante el proceso democrático que vive el país, marcado por el “Socialismo del siglo XXI”, donde los partidos políticos han sido anulados, la ideología socialista, la de género y otras, van anidando y arraigándose en la mente de los ciudadanos, particularmente en este primer año de ejercicio del nuevo periodo presidencial del Economista Rafael Correa. Otro contexto que, además de ser económico, tiene implicaciones de orden social y político, es el de la extracción de minerales que va tomando fuerza en el país tanto por los pequeños empresarios como por las concesiones de magnitud, hechas a empresas extranjeras por parte del Estado. Esto ha exigido decir una palabra sobre la necesidad de cuidar la vida humana y el mismo planeta. Acontecimientos de orden social y político, como la muerte de varios miembros de los Huaorani y Taromenane, en el enfrentamiento de pueblos contactados y no contactados en la Amazonía ecuatoriana; y, el rapto de dos niñas Taromenane, - situación que ha sido acogida con dolor, pena y preocupación-, han urgido expresar nuestro pesar, como Iglesia, a las familias y pueblos afectados por estos hechos, en espera de que los órganos de justicia esclarezcan con rapidez plenamente lo ocurrido; y, solicitar al Gobierno Nacional que tome las acciones urgentes y necesarias para la pacificación de la zona y la defensa de la vida de todas las personas y pueblos que viven en la región. 2.2. Los mayores conflictos que enfrenta actualmente el país. - Perspectivas de superación. Uno de ellos es el de la explotación del Parque Nacional “Yasuní”, por no haber logrado que el proyecto de no-explotación (es decir, el dejar bajo tierra unos cuantos millones de barriles de petróleo a cambio de otros tantos millones de dólares), tuviera una respuesta positiva en los países en los que fuera presentado, sobre todo en Europa y Norteamérica. Consecuencia de ello es la declaratoria de exploración y explotación, supuestamente, de uno de los bloques en los que se encuentra dividido el mencionado Parque Nacional y la reserva ecológica en la cual se pensaba implementar el proyecto denominado ITT; esta situación desencadenó como reacción la organización del grupo “Yasunidos”, con la finalidad de recabar las firmas necesarias y la pregunta respectiva para someter a referendo o consulta al pueblo sobre la conveniencia o no de explotación del petróleo que alberga dicha reserva, iniciativa que se ha visto frustrada en estos últimos días con la dudosa descalificación por parte del Consejo Nacional Electoral de casi la mitad de las firmas recolectadas con este propósito. Otro aspecto es el de la economía que, como consecuencia, al no haber logrado la cristalización del proyecto antes referido, se vio debilitada al no contar con el dinero suficiente para financiar el presupuesto nacional tanto en el año anterior como en el presente, debiendo restringir las importaciones y, por otra parte, asumir mayor cantidad de deuda, mediante la venta anticipada de petróleo, particularmente a China. Esto ha traído, así mismo, consecuencias para el pueblo, especialmente para la clase jubilada y para los maestros, médicos y otros servidores públicos, cuya jubilación se paga con certificados o papeles bancarios, no con moneda. Además, ha requerido innovar la ley de afiliación voluntaria a la seguridad social, con la finalidad de obtener mayores recursos, de los cuales empezó el Gobierno, tiempos atrás, a echar mano para financiar el presupuesto del Estado. 2.3. La Iglesia frente al modelo económico vigente Presentamos la opinión de la Iglesia respecto del modelo económico vigente en el Ecuador y su incidencia en la democracia, la participación ciudadana, la corrupción en la vida pública, la violencia, el cuidado de la vida, la ecología, y la pobreza en general. No es fácil tener una idea clara del modelo económico vigente, luego de la crisis del capitalismo y de la consecuente crisis económica mundial. El socialismo, tampoco ha logrado un modelo que sea solución a la situación del mundo. En nuestro país, algunos analistas lo catalogan como un “modelo economicista”, que supone disponer de capitales e invertirlos en beneficio del pueblo, bajo el principio de soberanía, es decir, sin esperar recetas de otros países o de instituciones y organismos mundiales. La vida democrática en el Ecuador llegó a un momento crítico por la pérdida de incidencia de los partidos políticos tradicionales y la reducción de la participación ciudadana, únicamente, en los procesos electorales, ante lo cual surge la propuesta de una verdadera democracia participativa. Sin duda, es una propuesta muy apreciable; el problema surge en la práctica, cuando las decisiones son tomadas por el Estado y éste va dictando todas las políticas y asumiendo un rol protagónico mediante el control de los poderes gubernamentales (¿Totalitarismo?). Lo propio sucede con la participación ciudadana: En el Ecuador se transformó en el quinto poder. Sin embargo, está sometido a las decisiones del gobierno, tanto en la elección de sus miembros como en las tareas asignadas al organismo rector del mismo. La corrupción es un tema que todo gobierno ofrece combatir. Así lo ofreció el actual, el “de la revolución ciudadana”, pero la realidad es otra. Cada vez más aparece la corrupción enquistada en las mismas esferas gubernamentales (contratos con su hermano, narco valija, compra de conciencias mediante adjudicación de puestos a familiares de ministros, de asambleístas, de jueces, etc.). Si alguna vez la sociedad ecuatoriana ha experimentado una violencia e inseguridad en mayor grado es, en esta ocasión. Se ha incrementado la mortalidad por sicariato, probablemente, mezclada con el narcotráfico, el lavado de dinero y otros aspectos que tienen relación. Hay una preocupación ambiental y ecológica en teoría, la práctica es distinta. La preocupación de fortalecer la economía que satisfaga las necesidades del país, posibilita una mayor explotación petrolera con todos los riesgos ambientales que genera, lo mismo la explotación y concesión minera y la consecuente contaminación del ambiente y del agua, lo propio sucede con la explotación forestal. Existen leyes que regulan y preservan el medio ambiente y la vida de las personas, comunidades y pueblos, pero la realidad es diferente. Con la obra estatal implementada por el Gobierno (construcción de carreteras y centros habitacionales, centros educativos, por citar algunos) y el incremento de la burocracia, ha generado muchos puestos de trabajo. Pero, por otra parte, el despido de miles de trabajadores en todos los campos, dentro del proceso de reestructuración del país, ha generado un crecimiento del índice de pobreza y de desempleo. La migración de millones de ecuatorianos que fortalecía la economía del país, atraviesa por la peor de las crisis, debido a la situación económica por la que atraviesa España y, también, Estados Unidos, en menor densidad, incidiendo en la situación de pobreza de miles de familias (desahucio en España). 2.4. Valores y antivalores cívicos Hacemos referencia hora a los valores y antivalores cívicos que más se destacan en el país y que están en el trasfondo de los conflictos sociales y en la forma de actuar y reaccionar de la sociedad. No es fácil hablar hoy de valores o antivalores cívicos en el país. Consideramos que hay el despertar de una capacidad de reacción ante el proyecto político en vigencia, manifestada en la conciencia cívica de mayor participación, ante algunas actitudes y comportamientos autoritarios y despóticos del Gobierno y de algunas instancias gubernamentales. Lo vivido en las últimas elecciones, el 23 de febrero del presente año, es un signo de lo afirmado. Sin embargo, el miedo ante las represalias, la declaratoria de “enemigos de la patria”, de “traidores”, de “anarquistas”, de “terroristas”, de “desestabilizadores de la democracia y del poder”, etc., por parte del Gobierno, resta espacio a una mayor propuesta de ideas y acciones constructivas, en bien del país. Por otra parte, existe una mayor conciencia ecologista, reflejada en varios momentos en los movimientos, sobre todo de grupos campesinos, surgidos en torno a la lucha contra la contaminación de las aguas por la explotación minera emprendida por el gobierno mediante grandes concesiones, y la explotación del petróleo, como en el caso del proyecto Yasuní, antes mencionado. Tanto en los espacios de opinión como en otras secciones de los medios de comunicación escritos, independientes y/o privados, hay una insistente reacción crítica respecto de los principios ideológicos del socialismo del siglo XXI y, particularmente, de su concreción en el país, bajo el membrete de revolución ciudadana. Sabemos que el proceso mediático tiene un poder muy grande, por lo cual, estimamos que la conciencia cívica se irá fortaleciendo, cada vez más, generando un proceso de mayor participación ciudadana, respecto de la forma de gobernar y del estilo de democracia que se quiere imponer con mayor fuerza en el Ecuador. 2.5. Relaciones entre Iglesia-Estado y/o Sociedad En general, las relaciones entre Iglesia y Estado, se desarrollan dentro de un clima de respeto mutuo. El Presidente se declara católico practicante. Asiste a Misa, comulga, dice tener un sacerdote como guía espiritual, es amigo de algunos religiosos y de sacerdotes seculares, recibe a los Obispos cuando se le solicita algún diálogo, acepta propuestas de la Conferencia Episcopal, sobre algunos temas, etc. Se han celebrado convenios de cooperación mutua entre el Estado y los Vicariatos, con la conferencia Episcopal respecto del patrimonio religioso. La Iglesia apoya campañas de salud implementadas por el gobierno, contribuye con la campaña de no destrucción de la palma de ramo (Domingo de Ramos), todo esto para dar una idea de las relaciones que mantenemos. Sin embargo, han existido momentos de mucha tensión, sobretodo en relación con los temas que fueron motivo de debate en la nueva constitución, como la educación, el matrimonio gay, el aborto, entre otros. Posteriormente, generó tensión un tema de índole legal como es un artículo del código penal que prohíbe y castiga con multa y cárcel al ministro de la Iglesia que hace proselitismo político en la predicación. Los varios proyectos de ley de cultos y de igualdad religiosa han dado ocasión para que el gobierno vuelva a la confrontación. Es de notar que sobre este particular logramos archivar el último proyecto de ley propuesto por un asambleísta evangélico, con el apoyo de los asambleístas de gobierno. El caso Sucumbíos, al haberse politizado, generó una intervención del gobierno que posibilitó la salida de los misioneros carmelitas y de los Heraldos, del Vicariato, generando una tensión con la Santa Sede. Este acontecimiento, unido a una lectura sesgada del Modus vivendi, permitió que el gobierno declare que podía intervenir en la nominación de Obispos, cosa que no es competencia suya; sin embargo, dos nombramientos últimos fueron represados por el gobierno. Ante lo expresado inicialmente, estos acontecimientos, por citar algunos, manifiestan respecto del gobierno, que la Iglesia es un enemigo que hay que combatir. Ciertos analistas políticos dicen que el gobierno espera acabar con la Iglesia y con la Prensa. Es conocido en todo el mundo el debate con la prensa. Hasta el momento, parece no haber logrado el cometido. Con la Iglesia ¿Cuándo arremeterá en serio? ¿Será con el proyecto de Ley de Igualdad religiosa? o ¿la Ley de cultos? 2.6. Principales “signos de vida” desde una visión de fe La educación, en cuanto servicio del Estado a la sociedad, está facilitando una mayor participación de la niñez y juventud, en la misma, con las limitaciones que no faltan (educación superior); en lo habitacional, existe un plan de vivienda para todos, aunque no logra cubrir la expectativa de oferta hecha por el gobierno y la necesidad de los miles de familias carentes de la misma; la reubicación de familias que viven en lugares de riesgo o en invasiones, en algo ha dado respuesta a esta exigencia. La implementación de tecnología al servicio de la comunicación a la comunidad, a los centros educativos, es otro de los aspectos que se enmarcan dentro del buen vivir. El Sumak kawsay, Buen vivir, contemplado en nuestra Constitución ha generado algunas políticas de Estado, mismas que han implementado leyes como la de producción alimentaria, capaz de mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos; sin embargo, no hay crecimiento en la producción, no hay fuentes de trabajo, el desempleo y el subempleo crecen cada vez más; y con ellos, la pobreza y la dependencia, cada vez mayor, de los bonos ofertados por el Estado. Con la campaña solidaria “Manuela Espejo”, el Gobierno ha llegado a los discapacitados para promoverlos social y culturalmente mediante el acceso a la educación, al empleo y la ubicación en la sociedad (respecto del trabajo existe una ley de protección para los discapacitados); y, concederles ayudas en relación con sus diferentes necesidades (bonos de subsistencia, equipos de movilidad, medicina, etc.). Siendo el Ecuador un país dolarizado, la venta anticipada de petróleo, el turismo que va en crecimiento y el cobro de un sinnúmero de impuestos, el aumento salarial por decreto, que el gobierno va implementando, sostienen nuestra economía. No sabemos hasta cuando se mantendrá esta situación. Es verdad, que los efectos de la crisis económica mundial no se dejan sentir con tanta fuerza, por lo antes mencionado. A nivel político, el país requería y esperaba cambios. De alguna manera se están logrando. Se está consiguiendo una mayor conciencia y participación ciudadana que va generando una nueva forma de entender y vivir la democracia de forma participativa; se va logrando una mayor tributación mediante el pago de impuestos; sin embargo, la intervención del Estado es cada vez más fuerte, en la medida en que el gobierno va teniendo injerencia en todos los poderes y sometiéndolos a su control. Se trata de conculcar algunos derechos ciudadanos, mediante leyes que están en debate. Igualmente, la carga tributaria es muy grande. ¿Hasta cuándo la soportará el pueblo? A nivel cultural, se insiste en el valor de la persona y su capacidad de decisión en todos los órdenes, particularmente, el valor que se concede a la mujer y su participación dentro de la sociedad; sin embargo, los “mass media” van generando nuevos patrones culturales, homogeneizando la sociedad con una cultura superficial, banal, de la moda, del consumo.