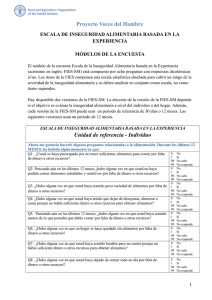

Capítulo 1: Capacidades de subsistencia económica.

Anuncio