Germán Prosperi

Anuncio

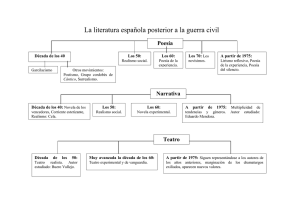

Programas 2015 1. PRESENTACIÓN 1.1. CARRERA Profesorado en Letras Licenciatura en Letras 1. 2. NOMBRE DE LA ASIGNATURA Literatura Española 1.3. CONTENIDOS MÍNIMOS DE LA ASIGNATURA, SEMINARIO, TALLER, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS El surgimiento de la novela picaresca en el final de la España de Carlos V. La novela cervantina: caballería, parodia e intertextualidad en la España posterior al Concilio de Trento. Teatro y poesía del Siglo de Oro. El Barroco. La generación de 1927: de la vanguardia al surrealismo. Teatro y novela en la España de la primera mitad del siglo XX: esperpento, esteticismo y tragicidad. Las nuevas formas de la novela: del franquismo a la democracia. 1.4. PROFESOR TITULAR Y EQUIPO DE CÁTEDRA Profesor Titular: Dr. Germán Prósperi Prof. Adjuntos: Prof. y Lic. María Gabriela Battaglia y Lic. Pablo Bilsky Ayudantes Alumnos: María Belén Bernardi, Micaela Amadío, Renata Defelice, Pablo Cinquini 2. OBJETIVOS 2.1. OBJETIVO GENERAL Que el alumno logre: Conocer los textos que conforman el campo de la producción literaria española desde el siglo XVI y su relación con las series vecinas. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS Que el alumno logre: Indagar en las principales investigaciones que configuran el campo de los estudios críticos y teóricos sobre el discurso literario español estudiado. Identificar en la diacronía las continuidades y rupturas estéticas que definen la especificidad del campo de estudio. Construir un decir específico sobre la literatura española a través del reconocimiento de la misma como espacio de conocimiento. 1 3. PROGRAMA ANALÍTICO DE TEMAS Y BIBLIOGRAFÍA CORRESPONDIENTE 3.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO - METODOLÓGICA Literatura y guerra: figuraciones en la literatura española de los siglos XV al XXI Reconstruir la diacronía de la literatura española implica aceptar que en sus orígenes el tópico guerreo emerge en el horizonte de los textos épicos como marca y destino. Los Cantares de gesta dan cuenta de dicha presencia como matriz fundante de un género y un sistema literario. Este tópico puede rastrearse sin dificultad a lo largo de los siglos, ya sea como emergente, figuración o modo de lectura. Este programa busca estudiar esas continuidades en la literatura española desde el siglo XVI hasta algunos textos del siglo XXI. El Programa se organiza en tres Unidades a partir de un criterio historicista, el que permite a su vez poner en diálogo los textos con la serie social, política y estética. En las clases teóricas y prácticas se desarrollarán aspectos generales de cada obra y se trabajará puntualmente con la lectura de ejemplos textuales. UNIDAD I Debates estéticos en el borde: de la Edad Media al Barroco I.1. Mujeres en guerra: La Celestina, de ¿Fernando de Rojas? Calixto y Melibea y los pactos de ficcionalidad. El secreto, la confidencia, el chisme. La guerra por el espacio y los cuerpos. I.2. Guerra moral y guerra alimenticia: Lazarillo Tormes y la originalidad de la prosa española del siglo XVI. El caso y los casos. Ficción íntima, ficción familiar y ficción social. La voz del autor. Paratexualidad, mecanismos del humor y censura. I.3. La guerra por el sentido: Don Quijote de La Mancha y la fundación de la novela. Paratextualidad y metatextualidad en la ficción cervantina. Los narradores, el autor, los lectores. Escenas de lectura y escritura. La intimidad de un caballero. Una teoría sobre el amor. Modos de decir el cuerpo femenino. 1615 cuatrocientos años después. Trabajos Prácticos: Peribáñez y el comendador de Ocaña, de Lope de Vega. La honra villana y los mecanismos de la afectividad. Lectura y análisis de sonetos de Francisco de Quevedo. Lectura y análisis de capítulos seleccionados de la Segunda parte del Quijote. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD I Textos literarios y ediciones recomendadas Rojas, F. de. La Celestina, Edición de Dorothy Severin, Madrid: Cátedra, 2005. Anónimo. Lazarillo de Tormes, Edición de Franciso Rico, Madrid: Cátedra, 1999. Cervantes, M. de. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Edición de Celina Sabor de Cortazar e Isaías Lerner, Buenos Aires: EUDEBA, 2005. Lope de Vega. Peribáñez y el Comendador de Ocaña, edición de Juan María Marín, Madrid: Cátedra, 2000. 2 I.1. Botta, P. (1994). “Itinerarios urbanos en La Celestina de Fernando de Rojas”. Celestinesca, 18 (2), 113-131. Deyermon, A. (1977). “Hilado, cordón, cadena: simbolic equivalence en La Celestina”. Celestinesca, 1, 6-12. [Traducción disponible] García Montero, L. (1999). “La complejidad creativa (o el buen tiro por la culata)”. La Celestina. Tragicomedia de Calisto y Melibea, versión teatral de Luis García Montero, Barcelona: Tusquets. Goytisolo, J. (1977). “La España de Fernando de Rojas”. Disidencias. Madrid: Taurus, 17-43. Lacarra, Ma. E. (1989). “La parodia de la ficción sentimental en La Celestina”. Celestinesca, 13 (1), 11-30. Revista Medievalia, 40, 2008. Número dedicado a La Celestina. Disponible on line. Snow, J. (1999). “Fernando de Rojas, ¿autor de Celestina?”. Letras, 40-41, 152-157. I.2. Bélic, Oldrich (1969) “Los principios de composición en la novela picaresca” en Análisis estructural de textos hispánicos. Madrid: Prensa Española. Cabado, J.M. (2011). “Arrimarse a los buenos”. Necesidades vitales y artificiales en el Lazarillo” [Versión electrónica], Olivar, 15, 131-149. Calero, F. (2005). “Interpretación de Lazarillo de Tormes”. Espéculo, 29. Ferrer-Chivite, M. (1989). “El de Lázaro de Tormes ¿caso o casos?”. *Versión electrónica+, Actas AIH, X, 425-431. Navarro Durán, R. (2003). Alfonso de Valdés, autor del Lazarillo de Tormes. Madrid: Gredos. Pavón, Cecilia (2007) “Identidad, otredad y nuevas representaciones ficcionales en el Lazarillo de Tormes” en Gloria Chicote (ed.) Extraños en la casa. Alteridad y representaciones ficcionales en la literatura española (siglos XIII a XVII). La Plata: EDULP. 159-174. Rico, F (1972). La novela picaresca y el punto de vista. Barcelona: Seix Barral. I.3. Haley, George (1980) El Quijote. El escritor y la crítica. Madrid: Taurus, 269-302. Johnson, Carrol (1990) “La sexualidad en el Quijote”, Edad de oro, IX, 125-136. Frenk, M. (2009). “Juegos del narrador en el Quijote”. Nueva Revista de Filología Hispánica, LVIII, 211-220. Johnson, C. (1990). “La sexualidad en el Quijote”, Edad de oro, IX, 125-136. Joly, M. (1990). “El erotismo en el Quijote. La voz femenina”, Edad de oro, IX, 137-148. Paz Gago, J.M. (1995). Semiótica del Quijote. Teoría y práctica de la ficción narrativa. Amsterdam-Atlanta: Rodopi. Piglia, R. (2005). El último lector. Barcelona: Anagrama. Saer, J.J. (2005). “Líneas del Quijote”. La narración-objeto. Barcelona: Seix Barral, 33-54. Vila, J.D. (2008). Peregrinar hacia la dama: el erotismo como programa narrativo del Quijote. Kassel: Reichenberger. Trabajos prácticos 3 Kirby, Carol (1981) “Observaciones preliminares sobre el teatro histórico de Lope de Vega”. Lope de Vega y los orígenes del teatro español. Actas del I Congreso Internacional sobre Lope de Vega. EDI - 6, Madrid. Wilson, Edgar (1967) “Imágenes y estructura en Peribáñez” en El teatro de Lope de Vega: Artículos y estudios. Prólogo y selección de Francisco Gatti, Eudeba, Buenos Aires. Alonso Hernández, José Luis (1989) "Claves para la lectura de la poesía satírica de Quevedo" en Actas X Congreso AIH. Disponible en http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/10/aih_10_1_082.pdf Pozuelo Yvancos, José María (1999) "La construcción retórica del soneto quevediano", La Perinola, 3. Disponible en cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/10/aih_10_1_082.pdf Pozuelo Yvancos, José María (1980) "Sobre la unión de teoría y praxis literaria en el conceptismo: un tópico de Quevedo a la luz de la teoría literaria de Gracián", Cuadernos Hispanoamericanos, 361-362. Disponible en http://www.cervantesvirtual.com/obra/sobre-launin-de-teora-y-praxis-literaria-en-el-conceptismo-un-tpico-de-quevedo-a-la-luz-de-la-teoraliteraria-de-gracin-0/ Profeti, María Grazia (1980) "La obsesión anal en la poesía de Quevedo" en Actas VII Congreso AIH. Disponible en http://cvc.cervantes.es/literatura/aih/pdf/07/aih_07_2_033.pdf BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD I Guillén, Claudio (1988) “La disposición temporal del Lazarillo de Tormes” y “Los silencios de Lázaro de Tormes”, en El primer siglo de oro. Estudios sobre géneros y modelos. Barcelona: Crítica. Parodi, A., D’Onofrio, J. y Vila, J.D. (2006). El Quijote en Buenos Aires. Lecturas cervantinas en el cuarto centenario. Buenos Aires: Instituto de Filología y Literaturas Hispánicas “Dr. Amado Alonso, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires. Redondo, A. (1997). Otra manera de leer el Quijote: historia, tradiciones culturales y literatura. Madrid: Castalia. Romanos, M., Vila, J.D. y González, N. (2005). Lecturas del Quijote. Investigaciones, debates y homenajes. Santa Fe: Centro de Publicaciones de la UNL. Scarano, L. (1996) “La perspectiva metatextual en El Quijote”. Aliverti, O. y Scarano, L. Entretextos. Estudios de literatura española (desde Cervantes a la poesía actual. Buenos Aires: Biblos, 27-45. UNIDAD II II.1. Una guerra íntima: Gustavo Adolfo Bécquer y la épica de la intimidad. “Poesía…eres tú”, pero poeta soy yo. La antipoética becqueriana. El horror al libro. Cartas literarias a una mujer. II.2. Enfrentamientos estéticos. El debate realista-naturalista en Benito Pérez Galdós. Marianela. Figuraciones del narrar. ¿Qué es Marianela? Erotismo y discurso médico. Violencia sobre el género, sobre el cuerpo y sobre el lenguaje. La sociedad presente como materia novelable: autopoética explícta y definiciones acerca de la novela. Trabajos prácticos: 4 Miguel de Unamuno y la novela como metatexto. Niebla. Crisis del realismo. La nivola como programa de escritura. Ramón del Valle Inclán y la teoría del esperpento: Luces de Bohemia. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD II Textos literarios y ediciones recomendadas Bécquer, G. Rimas, Edición de José Carlos de Torres, Barcelona: Planeta, 1996. Perez Galdós, B. Marianela, Edición de Francisco Caudet, Madrid: Cátedra, 2009. Unamuno, M. San Manuel Bueno, mártir. Madrid: Alianza, 1996. Valle Inclán, R. Obra completa. Madrid: Espasa Calpe, 2002. II.1 Cernuda, L. (1975). “Gustavo Adolfo Bécquer”. Estudios sobre poesía española contemporánea. Madrid: Guadarrama, 31-40. García Montero, L. (2000). “Gustavo Adolfo Bécquer y la épica de la intimidad”. El sexto día. Historia íntima de la poesía española. Madrid: Debate, 175-196. -----(2001). Gigante y extraño. Las Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. Barcelona: Tusquets. Schettini, A. (2009). El tesoro de la lengua. Una historia latinoamericana del yo. Buenos Aires: Entropía. II.2 Oleza, J. (1998) “La génesis del realismo y la novela de tesis”. Romero Tobar L. (ed). El siglo XIX, II, en García de la Concha, V. (dir.), (1998) Historia de la literatura española. Madrid, Espasa Calpe, 410-435. -----(2002) “Realismo y naturalismo en la novela española”. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Disponible en http://www.biblioteca.org.ar/libros/89546.pdf Patison, W. (2003). “Etapas del naturalismo en España” en Zavala, I (ed.). Romanticismo y realismo, en Rico, F. (Dir.) Historia y crítica de la literatura española, Vol. 5, Barcelona: Crítica, 421-428. Zavala, I. (2003). “Benito Pérez Galdós”, en Rico, F. (Dir.) Historia y crítica de la literatura española, Tomo 5, Barcelona: Crítica, 463-474. Trabajos prácticos Cowes, H. (1970). “Estructura y sentido de Luces de bohemia.” Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas. México: El Colegio de México. Durán, M. (1970). “Valle Inclán en 1913-1918: el paso de la estética a la ética.” Actas del Tercer Congreso Internacional de Hispanistas. México: El Colegio de México. Truxa, S. (1991). “Del modernismo al esperpentismo de Valle Inclán. Observaciones sobre estética y lenguaje.” Actas de la AISPI, Palermo. Zahareas, A. (1967). “La historia en el esperpento de Valle-Inclán.” Actas del Segundo Congreso Internacional de Hispanistas. Nimega: Universidad de Nimega. Zubizarreta, A. (1960) Unamuno en su nivola. Madrid: Taurus. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD II 5 Ayala, F. (2003). “Galdós y su público” en Zavala, I (ed.). Romanticismo y realismo, en Rico, F. (Dir.) Historia y crítica de la literatura española, Vol. 5, Barcelona: Crítica, 486-490. Dotras, A. M. (1994). La Novela Española de Metaficción. Madrid: Jucar. López Estrada, F. (1972). Una poética para un poeta. Las cartas literarias a una mujer de Gustavo Adolfo Bécquer. Madrid: Gredos. Mainer, J. (1983). Modernismo y 98, Historia y Crítica de la Literatura Española Vol. 6, Barcelona: Crítica. Montesinos, J. (2003) “Galdós en busca de la novela”, en Zavala, I (ed.) Romanticismo y realismo, en Rico, F. (Dir.) Historia y crítica de la literatura española, Vol. 5, Barcelona: Crítica, 482-486. Oleza, J. (2003). Realismo y naturalismo en la novela española, en Cervantes Virtual (www.cervantesvirtual.com) Sotelo Vázquez, A. (2000). “Los discursos del Naturalismo en España (1881-1889)” en Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: Alicante. UNIDAD III Lírica III.1. La guerra por la lengua poética. Debates de la vanguardia al medio siglo. Poesía y metapoesía. Luis Cernuda y Jaime Gil de Biedma. Las personas del verbo y La realidad y el deseo como obras totales. Diálogos de la experiencia: Historial de un libro, de Luis Cernuda y Retrato del artista en 1956, de Jaime Gil de Biedma. El pacto ambiguo: autobiografía y autoficción. III.2. Poesía y metapoesía a partir de los ’80. Luis García Montero y la otra sentimentalidad. El magisterio machadiano. Narrativa III.4. La guerra por el género. Una mala noche la tiene cualquiera y Fuego de marzo, de Eduardo Mendicutti. III.5. La guerra contada: Autoficción y memoria en Soldados de Salamina, de Javier Cercas y Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez. Otras guerras y otros territorios. Proyecciones en la novela española contemporánea. III.6. Postnovela y metaficción. El Proyecto Nocilla de Agustín Fernández Mallo. Nocilla Lab. Trabajos prácticos: Federico García Lorca. La casa de Bernarda Alba. Enfrentamiento de los discursos tradicionales con el liberador. Ambigüedad en el esquema de la tragicidad. Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos. Nuevas formas de narrar. El realismo dialéctico. Nota: Para el examen final los alumnos deberán dar cuenta de la lectura de Los girasoles ciegos, de Alberto Méndez y El lápiz del carpintero, de Manuel Rivas. BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA DE LA UNIDAD III 6 Textos literarios y ediciones recomendadas García Lorca, F. La casa de Bernarda Alba, edición de Allen Josephs y Juan Caballero. Madrid: Cátedra, 1999. Cernuda, L. Antología de La realidad y el deseo, edición de José María Capote Benot, Madrid: Cátedra, 1996. Gil de Biedma, J. Las personas del verbo. Barcelona: Lumen, 1998. -----Retrato del artista en 1956. Madrid: Plaza y Janés, 1994 García Montero, L., Casi cien poemas. Antología 1980-1995. Madrid: Hiperión, 1997. -----Poesía (1980-2005). Barcelona: Tusquets, 2006. -----Vista cansada. Madrid: Visor, 2008. Cercas, J. Soldados de Salamina. Barcelona: Tusquets, 2001. Méndez, A. Los girasoles ciegos. Barcelona: Anagrama, 2004. Millás, J.J. (1986) El desorden de tu nombre. Madrid: Alfaguara. Sender, R. Réquiem por un campesino español. Buenos Aires: Proyección, 1961. Lírica III.1 Cernuda, L. (1994). “Historial de un libro” en Obra Completa Volumen III/Prosa II, edición a cargo de Derek Harris y Luis Maristany. Madrid: Siruela, 1994. Calvelo, O. (2008). “Una genealogía autobiográfica. Acerca de las autobiografías de José María Blanco White, Luis Cernuda y Juan Goytisolo” en Porrúa, Ma. C. (ed.). Sujetos a la literatura. Instancias de subjetivación en la literatura española contemporánea. Buenos Aires: Biblos, 1129. García Montero, L. (2000). “Luis Cernuda y la soledad compartida” en El sexto día. Historia íntima de la poesía española. Madrid: Debate, 231-258. -----(2006) “La lección de Luis Cernuda. El poeta y el surrealismo” en Los dueños del vacío. La conciencia poética, entre la identidad y los vínculos. Barcelona: Tusquets, 203-233. Goytisolo, J. (1967). “Homenaje a Luis Cernuda” en El furgón de cola. Barcelona: Seix Barral. Catelli, N. (2007). “Diarios, experiencia colonial y fabricación de una prosa de la interioridad. Gil de Biedma en Filipinas”, La era de la intimidad. Seguido de: El espacio autobiográfico. Rosario: Beatriz Viterbo, 91-105. Goytisolo, J. (1985). “Notas sobre la poesía de Jaime Gil de Biedma” en Contracorrientes. Barcelona: Montesinos, 72-97. Romano, M. (2003) Almas en borrador. Sobre la poesía de Jaime Gil de Biedma y Ángel González. Mar del Plata: Editorial Martin. III.2 AA.VV. (1992). “García Montero y la recuperación del realismo” en Rico, F. Historia y crítica de la literatura española Tomo 9: Los nuevos nombres 1975-1990. Barcelona: Crítica, 203-214. Mainer, J.C. (1997). “Con los cuellos alzados y fumando”: Notas para una poética realista”, en García Montero, L. Casi cien poemas. Madrid: Hiperión, 9-30. Scarano, L. (2001). “Realismo y posvanguardia en las poéticas españolas de las últimas décadas”, en Actas del Primer Congreso Internacional Celehis, Mar del Plata: UNMdP. 7 -----(2002a). “Poesía urbana: el gesto cómplice de Luis García Montero” en García Montero, L. Poesía urbana. Sevilla: Renacimiento, 9-29. -----(2002b). “El debate por el realismo en la poesía española última”. Texturas, II, Santa Fe: Centro de Publicaciones UNL, 155-178. -----(2004). Las palabras preguntan por su casa. La poesía de Luis García Montero. Madrid: Visor. Narrativa III.4 Jurado Morales, J. (2012). Una ética de la libertad. La narrativa de Eduardo Mendicutti. Madrid: Visor. 9-59, 83-97, 141-190 III.5. González, Ma. C. (2010) La guerra civil española en la novela actual. Silencio y diálogo entre generaciones . Madrid: Iberoamericana-Vervuert. (Capítulos I y IV). Lluch, J. (2006). “La dimensión metaficcional en la narrativa de Javier Cercas” en Antonella Cancellier y otros (eds.), Scrittura e conflitto: Atti del XXI Convegno della A.ISP.I. Madrid: Instituto Cervantes-Aispi, 293-306. Pozuelo Ivancos, J.M. (2003). “La configuración ética de Soldados de Salamina de Javier Cercas”, en Ventanas de la ficción. Narrativa hispánica, siglos XX y XXI. Barcelona: Península, 277-286. Winter, U. (ed.) (2006). Lugares de memoria de la Guerra Civil y el franquismo. Representaciones literarias y visuales. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert. III.6 Gil González, A. (2012) “Hacia una postnovela postnacional” en Ortega, J. (ed.) Nuevos hispanismos. Para una crítica del lenguaje dominante. Madrid/Frankfurt: Iberoamericana/Vervuert, 231-252. (2013) “Conversación con Agustín Fernández Mallo” en Las sombras del novelista. AutoRepresentacioneS #3. Binges: Orbis Tertius, 27-31. Kunz, M (2013) “Mutaciones del (re)escrityor en la narrativa de Agustín Fernández Mallo en Gil González, A. (ed.) Las sombras del novelista. AutoRepresentacioneS #3. Binges: Orbis Tertius, 205-218. Trabajos prácticos García Montero, L. (1986) “El teatro, la casa y Bernarda Alba”. Cuadernos Hispanoamericanos. Homenaje a Federico García Lorca. Madrid, julio/agosto. Monleón, J. (1986). “Cinco imágenes de la historia política española a través de otros montajes de La Casa de Bernarda Alba”. Cuadernos Hispanoamericanos. Homenaje a Federico García Lorca. Madrid, julio/agosto. Nourissier, F. (1955). Federico García Lorca, dramaturge. París: L’Arche. Samper, E. (1993). “La figuration de l’espace dans La casa de Bernarda Alba.”, en Lieux dits. Cahiers du G.R.I.A.S. Nº 1. Publications de l’Université de Saint-Étienne. Ortega, J. (1976). “Luces de bohemia y Tiempo de silencio. Dos concepciones del absurdo español.” Cuadernos Hispanoamericanos, 317. 8 Ortega, José (1976) “Luces de bohemia y Tiempo de silencio. Dos concepciones del absurdo español.” Cuadernos Hispanoamericanos. Nº 317. Madrid, Noviembre. Rey, Alfonso (1990) “La novedad de Tiempo de silencio.” Actas de las IV Jornadas Internacionales de Literatura, San Sebastián. BIBLIOGRAFÍA AMPLIATORIA DE LA UNIDAD III Debicki, A. (1994). Historia de la poesía española del siglo XX. Madrid: Gredos, 1997. de Villena y otros (1992). “Los postnovísimos” en Rico, F. Historia y crítica de la literatura española Tomo 9: Los nuevos nombres 1975-1990. Barcelona: Crítica, 157-167. Jiménez, J.O. (1983) “Introducción de urgencia a la poesía española de posguerra” en Siete poetas españoles de hoy. México: Oasis, 7-30. Orejas, F. (2003) La metaficción en la novela española contemporánea. Madrid: Arco/Libros. Porrúa, Ma. C. (2004) (ed.). Actas Jornadas Luis Cernuda. Instituto Amado Alonso Universidad de Buenos Aires. Sanz Villanueva, S. (1992) “La novela” en Rico, F. (1992) Historia y crítica de la literatura española Tomo 9: Los nuevos nombres 1975-1990. Barcelona: Crítica. Scarano, L. (2007) Palabras en el cuerpo. Literatura y experiencia. Buenos Aires: Biblos. Scarano, L Romano, M. y Ferrari, M. (1994) La voz diseminada. Hacia una teoría del sujeto en la poesía española. Buenos Aires: Biblos. Sobejano, G. (2003) Novela española contemporánea 1940-1995. Madrid: Marenostrum. Ulacia, M. (1984) Luis Cernuda: escritura, cuerpo y deseo. Barcelona: Laia. 3.2 BIBLIOGRAFÍA GENERAL (Se señalan los manuales de historia literaria y los sitios web y revistas disponibles en internet para consulta) Manuales Rico, F. (Dir) Historia y crítica de la literatura española. Barcelona: Crítica. Tomos 5, 6, 7, 8 y 9 y Suplementos. Mainer, J. C. (Dir.) Historia de la literatura española. Barcelona: Crítica. Tomos 6 y 7. Revistas Espéculo (http://www.ucm.es/info/especulo/) Olivar (http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar/) Revista del CELEHIS Orbis Tertius (http://www.publicaciones.fahce.unlp.edu.ar/) Texturas (http://bibliotecavirtual.unl.edu.ar) Ínsula (http://www.insula.es/) Centro Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es/) Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (http://www.cervantesvirtual.com/) 4. RÉGIMEN DE CURSADO Y EVALUACIÓN ESTABLECIDO POR LA CÁTEDRA 4.1 EVALUACIÓN Y CONDICIONES PARA LA REGULARIZACIÓN Condiciones para obtener la regularidad: -Asistencia al 75 % de las clases teóricas y prácticas. -Aprobación de dos parciales (con opción a recuperatorio). 9 -Aprobación de los trabajos prácticos. Carga horaria semanal obligatoria del alumno para regularizar 4 Hs. 4.2 CONDICIONES PARA LA PROMOCIÓN -Asistencia al 75 % de las clases teóricas y prácticas. -Aprobación de dos parciales con nota igual o superior a 8 (ocho). -Aprobación de los trabajos prácticos. -Presentación de informes de lectura en las clases prácticas. -Coloquio final integrador. Carga horaria semanal obligatoria del alumno para promover 4 Hs. 4.3 EXAMEN FINAL. ALUMNOS REGULARES Examen oral con presentación de un tema. ALUMNOS LIBRES Presentación de un trabajo monográfico sobre alguno de los temas del programa. Examen oral final. FIRMA Y ACLARACIÓN DEL PROFESOR TITULAR O RESPONSABLE DE CÁTEDRA Germán Prósperi 10

![La realidad y el deseo [Texto impreso].](http://s2.studylib.es/store/data/006174688_1-1f7959b59e00ce15b94d92ff0e4eb4fe-300x300.png)