Capítulo II. Delimitaciones del área de trabajo

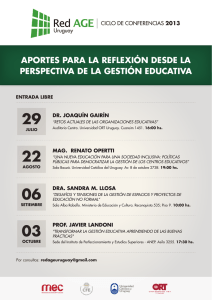

Anuncio

CAPITULO II Delimitación del hrea de trabajo Ei estudio y las propuestas de trabajo en los territorios limitrofes at rio Uruguay, a los efectos de su promoci&n binacional, deben reconocer una serie de componentes de carácter geopolitico e historico muy precisos que no sólo determinan las áreas de estudio sino tambien las características de la “región” de trabajo. El primero se refiere concretamente a que el rio constituyó una “frontera” en la evolución de dos sociedades nacionales, desde antes de su efectiva independencia política. Dicha “frontera” se fue consolidando en el devenir histórico como consecuencia de diferencias de objetivos económicos, sociales y poiíticos. La continuidad física no significó mecánicamente la gestación de formas de integracion entre los paises. Por otra parte, si bien fos territorios fronterizos son contiguos a to largo del río, ambos forman parte de espacios provinciales o departamentales que limitaron históricamente la conformación de “regiones litorales”. . Un segundo elemento a tener en cuenta es que fas “áreas fronterizas” van a seguir sometidas a Lainiciativa de politicas globales de carácter nacional, provincial o departamental -segun los casos-, que pueden modificar en forma importante fas retaciones de equilibrio relativo que existen en La actuabdad. En ambas áreas nacionales tienen competencia autoridades de muy diversos niveles, funciones y representatividades. En tercer lugar, si bien la realización de obras binacionales supuso una superación casi irreversible de situaciones anteriores (por ej.: comunicación vial), ta ‘*promoción de integración y desarrollo” que se propone está íntimamente asociada a tos términos de las relaciones vigentes entre ambos países. Estas consideraciones justifican -en principioque no se haya adoptado un concepto de “regi&t” como susceptible de definir un área territorial perfectamente delimitada e instrumentada mediante un estatuto jurídico concreto. El criterio aquí utilizado es más amplio y cumple con tos siguientes objetivos primarios: -Aceptar la regionalizacion prevista por ambos Gobiernos en Ia creación de la Comisión de Cooperación para et Desarrollo de Zonas de Frontera, Binacional (Acta de Buenos Aires). -incluir a distintas entidades públicas y privadas de gestion capaces de llevar adelante tareas concretas de promoción, interacción, fomento, investígacikt, control, etcétera. -Admitir un área giobal de influencia fronteriza, a partir de ta cual se pueda elaborar información, estudios y proyectos concretos de inversión. En cierto sentido, los criterios utilizados permiten establecer un “territorio operativo” más que una región en sentido estricto. 17 Definir una “regi8n” a tos fines de su desarrollo -y adesupone más, en este caso, de integración binacionalemplear hipótesis econirmicas, politicas y criterios metodológicos complejos. Cel mismo desarrollo del informe se desprende una serie de consideraciones que permiten especular acerca de las dificultades reales que supondría adoptar definiciones y delimitaciones muy rígidas. Uno de los aspectos mas problemáticos reside en eI hecho de que los “territorios” considerados constituyen territorios “transformados” por el asentamiento histórico de sociedades concretas, prácticamente desde los inicios del periodo colonial. Ello implica procesos de transformación, de estructuracibn economíca, de generackn de culturas, de delimitación de jurisdicciones administrativas y políticas, y de definición de sociedades complejas, cuya dinámica no puede dejar de ser tomada en cuenta en la formulación de hipótesis politicas, como en la definición de las variables sustantivas para la delimitaci6n empirica de una región. Ce cuatquier modo, es posible identificar elementos homogéneos, tanto desde el punto de vista sociocultura1, como desde el productivo y territorial, que hacen de este emprendimiento algo que va más arla de una simple intención política. Cabe destacar tas similitudes en la base productiva, en las características del suelo, en la fauna y la flora, en los niveles socio-culturales y en la forma de interpretar sus respectivas posiciones regionales no centrales, que se evidencia claramente en las dificultades de relaciirn con los gobiernos nacionales. Es precisamente sobre la base de estas similitudes que se justifica plenamente el afán de integración, ya que ellas permiten, a partir del esfuerzo mancomunado, potenciar las capacidades locales y superar algunas de las limitaciones expresadas. El presente estudio priorizó ese hecho como SUStente de posibles emprendimientos conjuntos. No obstante, en muchas de las iniciativas son precisamente las características diferenciadoras las que permiten establecer proyectos de complementariedad. Múltiples evidencias demuestran las dificultades prácticas del proceso de integración. El “análisis del contenido” del marco juridico, económico y administrativo que regula actualmente ias cuestion’es binacionales asociadas al río Uruguay y sus áreas limitrofes es un ejemplo, precisamente. de las dificultades y sutilezas a través de las que ambos países han debido avanzar. (Véase anexo 1). Lomo reflejo de ese hecho se asume que una parle central de la estrategia de integración binacional, consiste, justamente, en confortnar un ómbiro regional como ft?SUltQdOdeseado del esfuerzo de lo promocith binocional que se propo- ne emprender. En cierta forma podríamos hablar de un desarrollo regional sin definición “a priori” de una región estricta, en la medida en que la estrategia global aconseja implementar medidas y acciones a partir de los puntos de acuerdo o de consenso binacional previamente alcanzados, sin que ello implique reducir el “territorio” al curso del agua -único bien binacional indivisible- y sus mejoras de infraestructura -puentes, represas. Estas consideraciones justifican la adopción de un “área territorial operativa”, aun cuando ello implique reconocer por anticipado una serie de restriccion?s (por ej. en materia de información) y la dificultad de operar con instituciones y organismos ubicados a diferentes niveles de jerarquia y decisión, cuya coordinación es muchas veces formal y, en la práctica, compleja. El estudio de base realizado permitiO identificar diferentes “áreas de operación” que sugieren posibilidades interesantes en cuanto a su utilización práctica. Los mapas adjuntos (vease mapas dei 1 al 6) registran las configuraciones operativas que pudieron identificarse, muchas de las cuales son áreas de acciones conjuntas argentino-uruguayas (por ej.: LTM, CARU). Todas ellas tienen en común el uso de un número muy restringido de criterios a partir de 10s cuales se impiementó ta delimitación. Prácticamente los únicos criterios utilizados de manera unidimensional o en combinaciones simples se refieren al concepto de: “cuenca hidrográfica”, “espejo de agua”, divisiones juridico-administrativas de gobierno y jurisdicciones de diferentes instituciones públicas. No es posible reconocer ninguna otra dimensidn social, cultural, económica o politica en las definiciones que aquí se plantean, mAs allá de las intenciones que pueden interpretarse como “trasfondo” de los documentos ptiblicos que dieron lugar a las mismas. El mapa 7 y el diagrama 1 muestran el área identificada COmo “dimensión minima” del estudio. Cebe reconocerse desde ya fa necesidad de realizar estudios más profundos que permitan una mayor precisión a partir del manejo de criterios multidimensionales para la delimitación territorial. t’or cierto, esto no implica obviar la dimensión politica como elemento participante en la definición final. En definitiva, la votuntad politica determina los alcances del emprendimiento de integracibn. La evidenciA recogida ey el trabajo de campo por diversos miembros del equipo, sobre cuáles son el nivel y la profundidad de tas actuáles relaciones binacionales, permite senah, con cierta seguridad, que la “Región Binacional Fronteriza” todavia no tiene “visibilidad” y/o reconocimiento (convalidación) desde el punto de vista econbmico, social y poiitico. Los mayores contactos bina- cionales y logros alcanzados se observan en las relaciones entre centros urbanos muy ptiximos (por ej.: ConcordiaSalto; Fray Bentos-Gualeguaychti). El brea operativa tiene una superficie aproximada de 70.000 km2 y un total de algo más de I .OOO.OOOde habitantes, distribuidos en forma relativamente semejante entre ambas áreas nacionales. Los dos territorios pertenecen a un mismo medio ecotigico y comparten la misma cuenca hidraulica en un sentido amplio (Cuenca del Plata) y en un sentido restringido (tramo inferior del rio Uruguay) (vtase anexo 2). A lo largo del río se pueden observar tres areas ecolbgico-productivas paralelas: una zona al norte de Salto Grande, un tramo intermedio templado y la desembocadura del rio,‘que es la única donde los lados argentino y uruguayo tienen diferentes caracterisricas fisicas y de suelos. Uesde la perspectiva productiva (véase anexo 4) ambas zonas presentan un amplio conjunto de semejanzas, especialmente en los sectores agrícolas y agroindustriales. Asimismo, ambas regiones enfrentan problemas y cuellos de botella similares en las åreas sanitarias, de investigacibn y de tecnologias, de infraestructura productiva y de comercial¡ zación. Sin embargo, la importancia relativa de cada área en relacibn con su respectivo país es totalmente distinta. El área uruguaya equivale al 33,5 % del total del territorio, concentra el 13,8 %I de la población y contribuyecon aproximadamente el IU %I del producto nacional. En esta ãrea se localizan tres de los cinco principales centros urbanos nacionales y ta contribución de su producción primaria es significativa, tanto en términos de su participación en el mercado interno, como en las exportaciones nacionales. H irea argentina, por el contrario, representa algo menos del I .5 “fu de la superficie del país y su población equivale al I,4 %I del total. Su base productiva tiene un peso limitado en la producción nacional, destacandose por su importancia los productos de especialización regional (por ej. citricos). lo que les otorga una significación algo mayor. . Los aspectos resefiados deben ser tenidos en cuenta para entender algunas caracteristicas poblacionales (véase anexo 3). EI litoral uruguayo crece a una tasa menor que la media nacional, pero superior a la de la zona central, que pierde poblacibn de manera absoluta; situacibn semejante a los departamentos de Soriano y de Hio Negro. La zona argentina contigua al rio Uruguay tambien tiene diferencias internas importantes, pero en conjunto presenta asimismo una tasa de crecimiento inferior a la media nacional, aunque superior a otras zonas contiguas provinciales hacia el oeste. Dicha dinámica parecería asociarse con los efectos de una mayor di- ferenciacibn econt5mica de ambas breas en relacibn con el “interior”, así como con cambios importantes en la interconexi6n con el resto del país. Este seria claramente el caso del sur de Entre Ríos luego de la inauguracibn del Puente de Zárate-Brazo Largo. De todos modos, la significaci6n relativa de cada &a es muy diferente dentro de cada país y su comportamiento a futuro no puede predecirse con claridad en ninguno de los dos casos. La asimetria relativa de las areas en cuanto a su relación con los respectivos paises ha sido tomada muy en cuenta durante la elaboracibn de las propuestas dado que, de lo contrario, se omitirian elementos y aspectos centrales que hacen a las posibilidades de impulsar un mayor nivel de integración binacional. 19 1. División Entre Ríos Mapa politica de la provincia de Mapa 2. División politica Oriental del Uruguay de la República .vupo3 Mapa 4. Zona restringida de influencia de Salto Grande Arca de desarrollo regional Fuente: ComiUm de Desarrollo CT\1 de salto Grande Kep~onat Ys la .Nzp~ 3. lurisdiccidn de iti Comisibn Admhstradora del río Uruguay (CARU) Fuente: Convenio de Asistencia Tkcnica 3ID-Cf.V Mupo 6. Area del Concejo Deliberante del rio Uruguay f 1 Diagrama del Area fronteriza nos del río Uruguay y centros urba- 23 Mapa 7. Area fronterizo 24 de integración y desarrollo