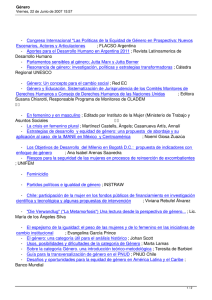

Dioses, sagas y habas: el poder de la mujer.

Anuncio