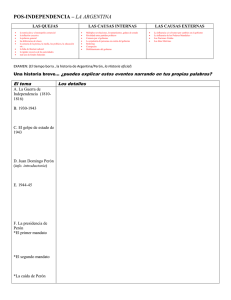

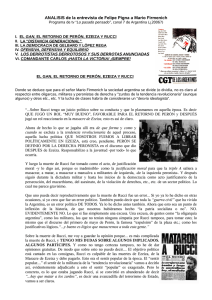

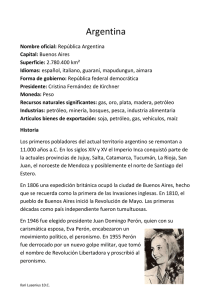

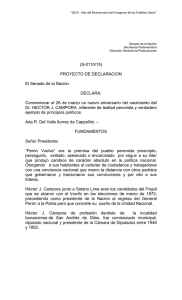

operación traviata - DESOCULTAR / periodismo de investigación

Anuncio