AVES MARINAS - SEO/BirdLife

Anuncio

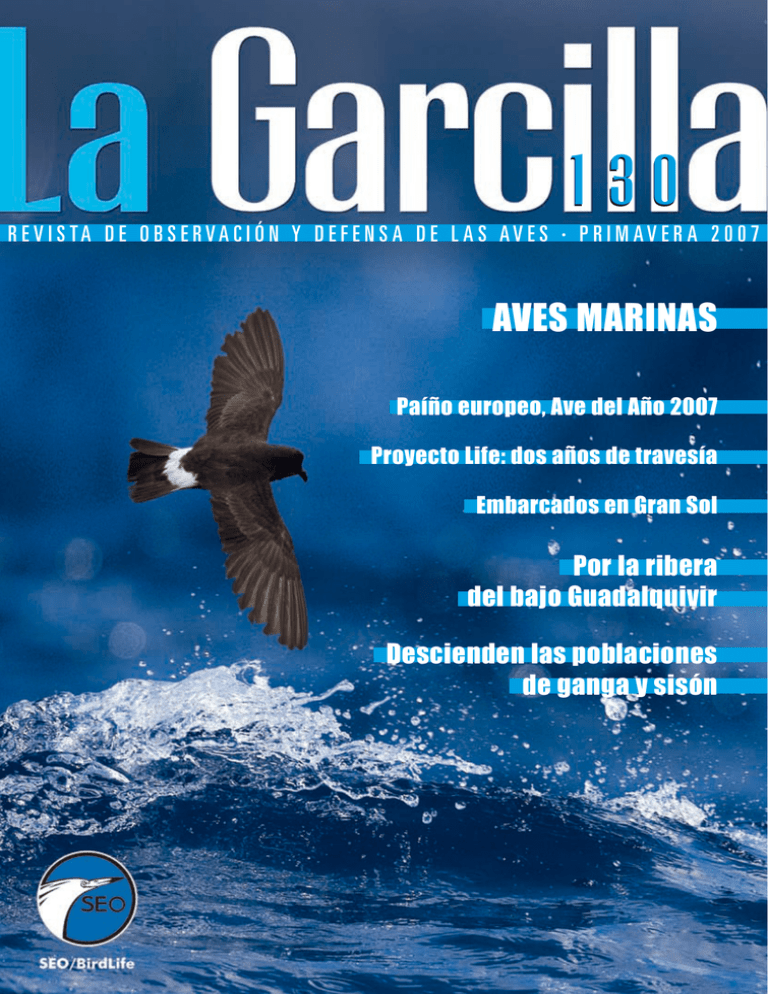

1 30 R E V I S TA D E O B S E R VA C I Ó N Y D E F E N S A D E L A S AV E S · P R I M AV E R A 2 0 0 7 AVES MARINAS Paíño europeo, Ave del Año 2007 Proyecto Life: dos años de travesía Embarcados en Gran Sol Por la ribera del bajo Guadalquivir Descienden las poblaciones de ganga y sisón Juan Bécares AVES MARINAS SEO/BirdLife: dos años de travesía para localizar las Áreas Importantes para las Aves Explorando el mar Más de diez mil kilómetros recorridos, once campañas oceanográficas, setecientas horas de censos, cuarenta especies observadas, doce mil localizaciones vía satélite... Son las grandes cifras del proyecto de identificación de IBA marinas en aguas españolas que desarrolla SEO/BirdLife desde hace dos años. Una iniciativa financiada por la Comisión Europea, a través del programa Life, y por el Ministerio de Medio Ambiente, que toca su ecuador y que ya empieza a vislumbrar interesantes propuestas. Los datos acumulados hasta la fecha y el desarrollo de nuevas metodologías permiten ya empezar a abordar el inventario de IBA marinas propiamente dicho, que estará listo para otoño de 2008. José Manuel Arcos Juan Bécares Beneharo Rodríguez Asunción Ruiz Proyecto Life de IBA Marinas de SEO/BirdLife Pardela cenicienta, una de las especies prioritarias del proyecto, incluida en el Anexo I de la Directiva Aves. • LG 130 A lguien podría preguntarse qué sentido tiene identificar IBA (Áreas Importantes para las Aves) en un medio tan homogéneo como el mar. En efecto, la visión generalizada hace algunas décadas era que las aves marinas se distribuían al azar sobre la superficie del océano, en donde no existen barreras físicas aparentes que les impidan campar a sus anchas. Pero este planteamiento es muy antropocéntrico puesto que, lo que a nuestros ojos es un desierto inmenso y uniforme, para los organismos que habitan el mar presenta una notable heterogeneidad. Diversas características topográficas, como el relieve submarino o el perfil de la costa, y oceanográficas (temperatura del agua, salinidad, etc.) influyen sobre la circulación oceánica, que a su vez afecta a la distribución de nutrientes y, por tanto, a la de los organismos marinos que de forma más o menos directa dependen de ellos. Esto incluye a las aves, que se concentran preferentemente en aquellas zonas que les proporcionan más alimento. Por lo tanto, sí tiene sentido realizar un inventario de IBA marinas. Es más, son pasos muy necesarios estudiar las amenazas que encuentran las aves en el mar y buscar medidas de conservación eficaces. Especies como la pardela balear se encuentran en serio declive y sus principales amenazas parecen encontrarse en el mar (mortalidad en artes de pesca, contaminación o reducción de presas, entre otras). La protección de espacios marinos y su correcta gestión es una de las herramientas más prometedoras para garantizar la conservación de las aves marinas. Para inventariar las IBA marinas en aguas españolas, el primer paso lógico es conocer dónde se encuentran las aves marinas en el mar. El trabajo de campo Responder a esta pregunta no es tan sencillo, pues el área a cubrir es enorme y el trabajo de campo presenta más dificultades que en tierra firme. La recogida de datos se ha dividido principalmente en dos líneas: censos en el mar y, marcaje y seguimiento remoto de aves. Los primeros permiten obtener información sobre la presencia y abundancia de aves en las zonas muestreadas y, en ocasiones, sobre su comportamiento, pero no se puede saber qué hay más allá. Tampoco permiten conocer la procedencia de las aves ni, para ciertas especies, si se trata de jóvenes o adultos. Para ello es necesario José Manuel Arcos-SEO/BirdLife Gaviotas de Audouin en vuelo. El proyecto de SEO/BirdLife, financiado por la Comisión Europea y el Ministerio de Medio Ambiente, cuenta con el apoyo de la Secretaría General de Pesca Marítima y todas las comunidades autónomas con competencias marítimas. Existe una estrecha colaboración con la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), que desarrolla en Portugal un proyecto Life hermano del de SEO/BirdLife. Otras muchas instituciones colaboran en el proyecto de formas diversas, destacando, sobre todo, el Instituto Español de Oceanografía (IEO), además del Centro de Recuperación de Animales Marinos (CRAM), la Coordinadora para el Estudio de los Mamíferos Marinos (CEMMA), el Grupo Ibérico de Aves Marinas (GIAM), el Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados (CSIC/UIB), el Museo de Ciencias Naturales de Barcelona y la Universidad de Barcelona. Óscar Macián Una amplia colaboración Observador realizando un censo en el delta del Ebro. marcar aves de forma individual, con emisores de seguimiento remoto. En este caso se puede obtener información muy precisa de las zonas de alimentación y de las rutas de migración de las aves marinas que crían en España. Como contrapartida, la información se limita a unos ejemplares muy concretos, generalmente reproductores, de unas pocas colonias, y hay que ser muy cautos al inferir los datos a otras colonias. Así pues, es muy importante considerar ambos tipos de información, de forma complementaria. Censos en el mar Los censos son la forma más directa de obtener datos sobre la distribución y abundancia de aves en el mar. Se pueden contabilizar aves de diversas formas, pero es importante utilizar metodologías estandarizadas, para así poder comparar los datos entre diferentes prospecciones. El método más extendido es el de los censos por transectos, en el que se contabilizan las aves observadas en una franja imaginaria (generalmente 300 m) desde el barco (o avioneta) hacia un costado, a medida que se avanza a una velocidad constante; de esta forma se controla el área prospectada y se pueden convertir los conteos en densidades (aves/km2). Para conseguir un inventario de IBA marinas completo, lo razonable es prospectar la totalidad de las aguas españolas, en las diferentes épocas del año, y hacia este objetivo se han dirigido los esfuerzos de SEO/BirdLife. La mejor forma de cubrir amplias áreas en un tiempo relativamente corto (semanas) es embarcar observadores en buques oceanográficos, para lo que ha resultado esencial la firma de un convenio de colaboración con el Instituto Español de Oceanografía (IEO). Hasta abril de 2007 se ha participado en 11 campañas oceanográficas, con un total de cerca de 700 horas efectivas de censo, más de 10.000 km recorridos, 4.000 km2 prospectados y 40 especies de aves marinas observadas. Estas campañas han cubierto la plataforma ibérica mediterránea y el sur de Baleares, la bahía de Cádiz, la plataforma cantábrica y gallega, y el banco de Galicia, así como las aguas abiertas de Canarias. Las especies objetivo Este proyecto tiene por objetivo final elaborar un inventario de IBA marinas en aguas españolas. Para ello se dedica especial atención a aquellas especies con poblaciones reproductoras en España y que, a nivel europeo, presentan un estado de conservación desfavorable y están incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves: Petrel de Bulwer - Bulweria bulwerii Pardela cenicienta - Calonectris diomedea Pardela balear - Puffinus mauretanicus Pardela chica - Puffinus assimilis Paíño pechialbo - Pelagodroma marina Paíño europeo - Hydrobates pelagicus Paíño de Madeira - Oceanodroma castro Cormorán moñudo mediterráneo - Phalacrocorax aristotelis desmarestii Gaviota cabecinegra - Larus melanocephalus Gaviota picofina - Larus genei Gaviota de Audouin - Larus audouinii Charrán patinegro - Sterna sandvicensis Charrán común - Sterna hirundo Charrancito común - Sterna albifrons Arao común ibérico - Uria aalge ‘ibericus’ LG 130 • Conocer mejor al paíño europeo Con todo, no hay duda de que el paíño europeo también se alimenta en alta mar, a veces en aguas completamente pelágicas. Son numerosas las observaciones de paíño durante las campañas oceanográficas y prospecciones que se han realizado en el marco del proyecto Life de IBA marinas de SEO/BirdLife, generalmente lejos de la costa. La información es particularmente buena para las campañas realizadas en el Mediterráneo, que muestran densidades considerablemente altas para esta especie, sobre todo en el borde del talud continental, frente a las colonias de cría alicantinas y en aguas del delta del Ebro–Columbretes. Los censos específicos en torno al delta del Ebro también han revelado densidades muy elevadas, siendo la tercera especie más abundante entre mayo y julio (0,61 aves/km2), tras las gaviotas patiamarilla y de Audouin. Esta última zona no presenta colonias cercanas, salvo unas pocas parejas en las islas Columbretes, por lo que las aves observadas podrían ser no reproductoras. Pese a todo, como ocurre con las pardelas cenicienta y balear, también es probable que muchas de estas aves sean adultos reproductores que se desplacen desde las islas Baleares para alimentarse en estas aguas, muy ricas en plancton. José Manuel Arcos-SEO/BirdLife El paíño europeo pertenece a uno de los grupos de aves más estrictamente marinos, los procelariformes, que pasan la mayor parte de su vida en alta mar, salvo para reproducirse. Pese a todo, el pequeño tamaño de esta especie la hace pasar muy inadvertida en el mar, a la vez que impide (por ahora) realizar estudios de seguimiento remoto. Es por ello que sus hábitos marinos son muy poco conocidos, como destaca el artículo sobre la especie que aparece en este mismo número de La Garcilla. También se ha descubierto que los paíños europeos pueden alimentarse durante la noche en zonas intermareales, probablemente aprovechando sus viajes a la colonia. Los datos obtenidos a partir de los censos en transecto, en diversas campañas oceanográficas, se han agrupado por cuadrículas de 10 x 10 millas náuticas, para así obtener datos de densidad promedio. En la figura se muestra, a modo de ejemplo, las densidades promedio de paíño europeo, a partir de cuatro campañas de primavera-verano en el Mediterráneo ibérico (proyecto MEDITS, IEO). En invierno, la población atlántica de paíño europeo se desplaza hacia las costas del suroeste de África, de acuerdo con la información aportada por las recuperaciones de anillas. Por el contrario, no se sabe con certeza qué pasa con la población mediterránea. En esa época las observaciones en aguas de la plataforma continental ibérica son excepcionales, pero no se detecta un paso significativo por el estrecho de Gibraltar, y sí existen avistamientos en aguas absolutamente oceánicas del Mediterráneo occidental, e incluso observaciones más al este. Éste es un misterio que se espera resolver en los próximos años, con el incremento del esfuerzo en censos y el desarrollo de las tecnologías de seguimiento remoto. La desventaja de los embarques en buques oceanográficos es que no permiten diseñar los muestreos, que dependen del objetivo de la campaña (pesca, hidroacústica, oceano- 10 • LG 130 grafía física, etc.). En general el plan de campaña se ajusta bien para cubrir zonas extensas, pero en algunos casos son necesarias prospecciones más específicas, dirigidas a áreas de particular interés o a especies concretas. A tal efecto se han realizado embarques en veleros que facilitan el diseño de los censos. Este tipo de embarques ha tenido lugar en torno al delta del Ebro y la albufera de Valencia, con el objetivo de determinar los radios de acción de las gaviotas y charranes que se reproducen en estas zonas. Tras dos temporadas de trabajo de campo (mayo-julio de 2005 y 2006), en las que se han prospectado 400 km2 efectivos, la información obtenida ha resultado ser muy valiosa, tanto para esas especies costeras como para otras más pelágicas, caso de pardelas y paíño europeo, que se alimentan en las zonas de estudio por su gran ri- queza en alimento, pese a criar en localidades considerablemente alejadas (principalmente Baleares). El éxito de estos muestreos específicos nos ha animado a emplearlos en otras zonas, en especial Canarias y Baleares, donde la prospección mediante campañas oceanográficas es incompleta. A partir de las prospecciones específicas realizadas en velero alrededor del delta del Ebro se han podido estimar los radios de acción de las colonias de gaviotas y charranes que crían en el delta y que están incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (gaviota de Audouin, que sólo cría en la Punta de la Banya, gaviota picofina, charrán común, charrán patinegro y charrancito común). Un radio de 5 millas náuticas (mn) incluiría el 15% del área de campeo o alimentación de las aves reproductoras, uno de 10mn incluiría el 35% José Manuel Arcos-SEO/BirdLife José Manuel Arcos-SEO/BirdLife y un radio de 15mn, casi el 50% del área de alimentación. Si se excluye a la gaviota de Audouin (más pelágica que charranes y otras gaviotas, y con presencia regular hasta las 3540mn), los radios de 5 y 10mn incluirían un 35 y 75% respectivamente de las áreas de campeo del resto de especies nidificantes. Emisores con placas solares Otra excelente herramienta para conocer los patrones de distribución de las aves marinas es el seguimiento individual mediante emisores o aparatos registradores. Los primeros dan información sobre la posición del ave a distancia, mientras que los segundos almacenan información de diversa índole (posición, temperatura ambiente, presión, etc.) y deben recuperarse para poder descargar los datos. Este tipo de seguimiento era impensable hace apenas dos décadas, pero los avances tecnológicos han puesto a nuestro alcance una gran diversidad de aparatos, cada vez más sofisticados y, lo que es más importante en el caso de las aves, miniaturizados. Así por ejemplo, el seguimiento vía satélite de aves marinas empezó en 1990 con la especie marina de mayor tamaño que existe, el albatros viajero, utilizando emisores de casi 200 g. Este método de seguimiento avanza y los emisores son cada vez más pequeños y emiten más tiempo; incluso algunos funcionan con placas solares. En el proyecto de IBA marinas se ha dedicado un esfuerzo especial al marcaje de aves con emisores vía satélite (PTT). Estos emisores emiten regularmente una señal que es captada por un sistema de satélites (Argos), lo que permite estimar con bastante precisión la posición del ave. El marcaje se ha centrado en dos especies, la pardela cenicienta y la gaviota de Audouin. En ambos ca- sos se han empleado emisores de 18 g, del tamaño de un mechero, alimentados por placas solares. El resto de especies incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves (objeto prioritario del proyecto) no se han marcado por existir ya información previa de este tipo (caso de la pardela balear con datos del proyecto Life del Gobierno de Baleares, ejecutado en gran medida por SEO/BirdLife en 1998- El seguimiento vía satélite de aves marinas empezó en 1990 con la especie marina de mayor tamaño que existe, el albatros viajero 2001), o por ser demasiado pequeñas (otras gaviotas, charranes, petreles y paíños). En el caso del cormorán moñudo mediterráneo, se descartó el marcaje con PTT tras una prueba poco satisfactoria, debido a que los movimientos de esta especie son de muy corto alcance y la precisión de estos emisores no es suficiente para estudiarlos con detalle. Marcaje de pardelas y gaviotas Durante los dos primeros años de proyecto se han marcado pardelas cenicientas en Canarias (Gran Canaria y Alegranza) y Baleares (Mallorca y Menorca). Puesto que esta especie migra hacia el hemisferio sur en invierno, el marcaje se ha enfocado a conocer las zonas más importantes para la especie durante la época de cría, en especial, para saber dónde se alimentan los adultos reproductores. Para ello se ha optado por un sistema de marcaje sencillo y práctico, en el que el emisor se sujeta a las plumas del dorso con cinta adhesiva, de forma que se puede colocar y retirar fácilmente. Este tipo de sujeción es poco duradero, pues el emisor se acaba perdiendo como mucho cuando las aves mudan las plumas del dorso. Pero en nuestro caso se trataba de marcar las aves por un periodo de tiempo corto, en principio un viaje de alimentación (no más de dos semanas). A la vuelta del viaje se retiraba el emisor y se le colocaba a otro individuo, maximizando así el número total de aves marcadas. Puesto que las pardelas crían en huras y se dejan capturar con facilidad cuando están en el nido, este tipo de estrategia es perfectamente viable y muy práctica. En total se han marcado 72 pardelas cenicientas. Tanto en Baleares como, sobre todo, en Canarias se ha podido comprobar cómo estas aves pueden recorrer grandes distancias (¡hasta más de 700 km en línea recta!) desde sus colonias de cría hasta sus zonas de alimentación, que suelen encontrarse en áreas de amplia plataforma continental con una elevada productividad. Un resultado interesante ha sido comprobar que los ejemplares de distintas colonias suelen alimentarse en zonas bien diferenciadas, pese a que la gran movilidad de las aves les permitiría mezclarse en las zonas de alimentación sin problema. En el caso de las colonias baleares, las aves de Mallorca se desplazan hasta la zona del delta del Ebro–Columbretes, mientras que las de Menorca van más al norte, hasta el sur del golfo de León. En Canarias, las aves de Gran Canaria se desplazan hacia el sureste, alimentándose sobre la plataforma africana frente al Sáhara; en Alegranza el desplazamiento predominante es hacia el noreste (banco de la Concepción) y el este (plataforma africana frente al sur de Marruecos). En cuanto a la gaviota de Audouin, se han marcado un total de 23 ejemplares: 5 en mayo de 2006 (delta del Ebro) y 18 en mayo de 2007 (islas Grosa, de Alborán y del Aire). En este caso, debido a la dificultad de recapturar a las aves, los Izquierda. Trampa para captura de gaviotas de Audouin. Derecha. Colocación de emisor vía satélite a pardela cenicienta. LG 130 • 11 José Manuel Arcos-SEO/BirdLife José Manuel Arcos-SEO/BirdLife Izquierda. Antena de radioseguimiento utilizada desde avioneta, con Alegranza al fondo. Derecha. Petrel de Bulwer marcado con un emisor de radio. Movimientos de una gaviota de Audouin con emisor vía satélite, desde el momento de su marcaje en la colonia de cría (delta del Ebro, 16 de mayo de 2006) hasta su regreso a la misma (26 de abril de 2007), mostrando toda la ruta de migración y la zona de invernada. 12 • LG 130 emisores se han sujetado mediante un arnés y se han dejado de forma indefinida, hasta que el arnés se desprenda. Esto ha permitido, por el momento, obtener más de 7.000 localizaciones y conocer los movimientos de las gaviotas marcadas en 2006 durante un ciclo anual completo, en el que todas han salido del Mediterráneo para invernar en las costas atlánticas del norte de África (hasta Gambia), regresando posteriormente al Mediterráneo en primavera. A lo largo de estos trayectos se han podido detectar aquellas zonas donde las aves pasan un tiempo alimentándose, que pueden ser buenos candidatos para IBA. Los más pequeños Pese a los avances tecnológicos de los últimos años, el seguimiento vía satélite aún no permite trabajar con las especies de menor tamaño, en especial paíños y otros pequeños procelariformes. Una alternativa factible para estudiar la distribución de estas aves en el mar, además de censarlas directamente, es el radioseguimiento. Hoy en día existen emisores de radio muy pequeños, incluso por debajo de 1 g. El problema es que los movimientos de estas aves pueden ser muy grandes (probablemente más de 100-200 km entre las colonias de cría y las zonas de alimentación), y el rango de de- tección de los emisores disminuye con el tamaño de éstos, siendo de pocos km en el caso de los más pequeños. Pese a ello, se decidió hacer una prueba con el petrel de Bulwer. Esta especie pesa unos 100 g, por lo que se le pudo colocar emisores de 3 g (se recomienda que el emisor no supere el 3% del peso del ave en especies medianas y grandes, y como mucho el 5% en especies pequeñas). Así, se marcaron un total de 31 petreles de Bulwer en Alegranza, en agosto de 2006. La captura de los ejemplares se realizó directamente en las huras, o con redes de anillamiento, durante el período reproductor. Para la sujeción del emisor Beneharo Rodríguez Beneharo Rodríguez Izquierda. Charrán común. Derecha. Alcatraz atlántico juvenil. se utilizó pegamento instantáneo sobre las plumas del dorso del ave y el posterior seguimiento se realizó desde avioneta. A diferencia de la comodidad de colocar un emisor vía satélite y recibir posteriormente los datos vía Internet, en el caso de los emisores de radio se debe realizar un seguimiento in situ. Para ello y debido a la gran movilidad de las aves en el mar la única opción posible era el seguimiento desde avioneta. En total se recorrieron casi 2.000 Km, prospectando las aguas de la plataforma continental africana, el banco de la Concepción y aguas interiores de Canarias. Pese a todo, los resultados han sido poco esperanzadores, con una sola detección desde el aire y unas pocas desde la colonia. Por ello se está replanteando el trabajo de campo con estas especies, que se reconducirá hacia censos específicos en el mar durante 2007. La importancia del hábitat Hasta ahora se ha hablado de la información referente a las aves, pero también puede ser de gran ayuda utilizar información sobre el hábitat para identificar y delimitar las IBA marinas. Como se comentaba al principio, el mar es un medio heterogéneo, y las aves marinas buscan las zonas más favorables, que pueden diferir según las especies. Ciertas características pueden ayudar a identificar estas zonas: algunas de ellas son fijas, como la profundidad y la distancia a la costa, pero otras están asociadas a la masa de agua y no son tan estáticas, por ejemplo la concentración de clorofila (que refleja la productividad de una zona, y por tanto es un indicador indirecto de la disponibilidad de alimento) o la temperatura del agua en superficie. 14 • LG 130 Información complementaria Antes del inicio del proyecto, la información directa sobre la distribución de aves marinas en aguas españolas era más bien escasa. La principal fuente de información han sido los seguimientos más o menos sistemáticos de paso desde tierra firme, cada vez mejor organizados (RAM, Migres, etc.), pero la información en mar abierto se limitaba a unas pocas campañas oceanográficas, además de observaciones de tipo más local o esporádico. Asimismo existen los datos del marcaje con emisores vía satélite de pardela balear durante el proyecto Life realizado en 1998-2001. Toda esta información, accesible de forma más o menos sintetizada según el caso, se está teniendo o se tendrá en cuenta para el inventario de IBA marinas. Aves anilladas y orilladas También se han dedicado esfuerzos a recopilar datos de tipo más indirecto, concretamente las recuperaciones de aves marinas anilladas y datos de la Inspección Costera de Aves Orilladas (ICAO). Respecto a las primeras, este tipo de datos aporta información sobre las causas de mortalidad que afectan a las aves marinas en función de la especie, la edad, la zona y la época. Con ello se pueden identificar las amenazas más importantes que afectan a este grupo de aves y conocer las zonas más sensibles. En el contexto de este proyecto se han analizado más de 1.200 recuperaciones de aves marinas anilladas, halladas muertas o heridas e incluidas en el Anexo I de la Directiva Aves. Estos datos proceden del archivo de la Oficina de Migración de Aves (OMA) y cuenta con datos desde el año 1924. De acuerdo con esta información, las principales amenazas serían la pesca, los vertidos de hidrocarburos y la caza; cabe destacar que las dos primeras son amenazas que encuentran las aves en mar abierto. Las especies con mayor número de recuperaciones son la gaviota de Audouin, el arao común, la pardela cenicienta y el charrán patinegro. Por su parte, la ICAO (en sus primeros años Inspección Costera de Aves Petroleadas, ICAP) es una actividad que se inició en España en 1980 consistente en recorrer las costas (una o dos veces por año, en invierno) en busca de aves muertas, para identificar las principales causas de mortalidad y las zonas de mayor riesgo. El análisis de los datos existentes ha permitido complementar la información aportada por las recuperaciones de anillas; las primeras proporcionan información más detallada sobre el ave (edad u origen), mientras que las de ICAO presentan la ventaja de controlar el esfuerzo de muestreo, por lo que permiten comparar zonas con mayor rigurosidad. Los resultados han mostrado una mayor mortalidad de aves marinas en las costas cantábricas y gallegas, especialmente láridos y álcidos, destacando, entre las especies del Anexo I, dos pequeños procelariformes: el paíño europeo y el paíño boreal. ¿Cuándo un área es IBA marina? Una vez conseguida la información acerca de las aves y su hábitat, hay que decidir qué zonas son las más adecuadas como IBA marinas. Para ello hay que basarse en criterios numéricos, tanto relativos como absolutos, al igual que ocurre con las IBA terrestres. El problema es que el mar es un medio completamente distinto a la tierra firme, y los criterios desarrollados para áreas terrestres deben refinarse para poder ser aplicados en el mar. Este es uno de los retos a los que actualmente se enfrenta el proyecto, en el que están colaborando con SEO/BirdLife la Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) y varios expertos de BirdLife International. Para poder aplicar los criterios numéricos es necesario establecer una metodología que analice y evalúe los datos existentes. En este sentido es útil considerar diferentes tipos de IBA, que deberán abordarse de forma distinta. Generalmente se han considerado cuatro tipos (ver La Garcilla, 121), aunque con el desarrollo del proyecto se ha apostado por reducirlos a tres: aguas próximas a las colonias de cría, zonas de concentración en el José Manuel Arcos-SEO/BirdLife Por lo general se puede explicar hasta cierto punto la distribución de las aves marinas a partir de estas variables, aunque el peso relativo que ejerce cada una de ellas difiere entre especies (y épocas). Ello permite entender mejor la razón por la que una determinada zona es importante para cierta especie en una determinada época. Además, aquellas variables más influyentes pueden servir para marcar mejor los límites de las IBA marinas. En el caso de variables de naturaleza dinámica (clorofila, temperatura, etc.), es posible estudiar cómo se modifican en función del tiempo (estacional y anualmente), de forma que al delimitar la IBA se garantice que el fenómeno que atrae a las aves quede incluido dentro de la misma, por lo menos en la mayoría de ocasiones. Finalmente, conocer la influencia de las distintas variables sobre la distribución de una determinada especie posibilita la creación de modelos predictivos que ayuden a identificar zonas potencialmente buenas para las que no existan datos, o éstos sean muy escasos. Dichos modelos deben tomarse con precaución, pero pueden indicar aquellas zonas a las que hay que dedicar un esfuerzo de prospección por ser a priori favorables. Pardela balear. mar y corredores migratorios. El primero hace referencia a zonas donde se concentra un importante número de aves asociadas a la colonia, tanto en tránsito hacia o desde las zonas de alimentación como haciendo un uso más directo del área (alimentación, descanso, cortejos o aseo). Durante la época reproductora, las aves más costeras concentran su actividad en esta zona, incluso la alimentación; las especies más pelágicas, por contra, se alimentan generalmente en zonas muy alejadas del entorno de la colonia. En el segundo caso, zonas de concentración en el mar, hay que tener en cuenta que las aves marinas tienden a concentrarse en zonas favorables, principalmente por su mayor disponibilidad de alimento, aunque también pueden influir otros factores (refugio, temperatura y salinidad del agua, etc.). Estas zonas pueden localizarse tanto en áreas costeras como en alta mar. El grado de congregación de las aves dependerá de la especie y de las características de la zona; en algunos casos se identificarán estas zonas por acoger grandes grupos de aves regularmente, pero en otros se tratará simplemente de áreas frecuentadas por especies clave. Finalmente, existen zonas específicas que, por sus características geográficas, se convierten en verdaderos cuellos de botella que condicionan el paso de poblaciones enteras (o una fracción importante de éstas) en sus desplazamientos migratorios. Un claro ejemplo es el estrecho de Gibraltar. Más información sobre el proyecto en www.seo.org/?lifeibamarinas. Referencias Abelló, P., J.M. Arcos y L. Gil de Sola. 2003. Geographical patterns of seabird attendance to a research trawler along the Iberian Mediterranean coast. Scientia Marina 67- Suppl. 2: 69-75. Arcos, J.M. 2001. Foraging ecology of seabirds at sea: significance of commercial fisheries in the NW Mediterranean. Tesis Doctoral, Universitat de Barcelona. http://www.tdx.cesca.es/TESIS_ UB/AVAILABLE/TDX-0219102-114337// TOL38.pdf BirdLife International. 2004. Tracking ocean wanderers: the global distribution of albatrosses and petrels. BirdLife International. Cambridge, UK. Louzao, M., D. Hyrenbach, J.M. Arcos, P. Abelló, L. Gil de Sola y D. Oro. 2006. Oceanographic habitat of a critically endangered Mediterranean Procellariiform: implications for the design of Marine Protected Areas. Ecological Applications 16 (5): 1683-1695. Ruiz, A. y R. Martí, R. (Eds). 2004. La pardela balear. SEO/BirdLife-Conselleria de Medi Ambient del Govern de les Illes Balears. Madrid. Tasker M, P.H. Jones, T. Dixon y B.F. Blake. 1984. Counting seabirds at sea from ships: a review of methods employed and a suggestion for a standarized approach. Auk 101:567-577. Valeiras, J. 2003. Attendance of scavenging seabirds at trawler discards off Galicia, Spain. Scientia Marina 67 Suppl. 2: 77-82. LG 130 •15