Nadie pudo con ellos

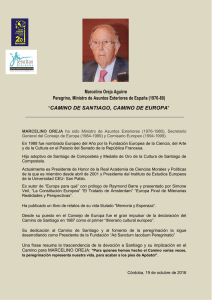

Anuncio