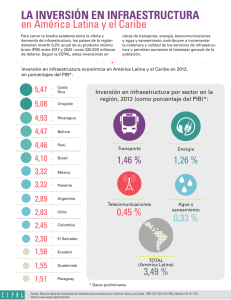

Colombia - Comisión Económica para América Latina y el Caribe

Anuncio