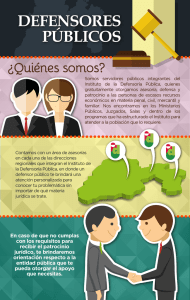

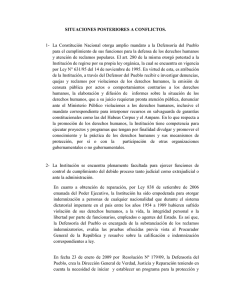

Análisis del sistema de defensoría pública en Colombia

Anuncio