Saldvie_8(Martin Hernandez).qxp:MaquetaciÛn 1

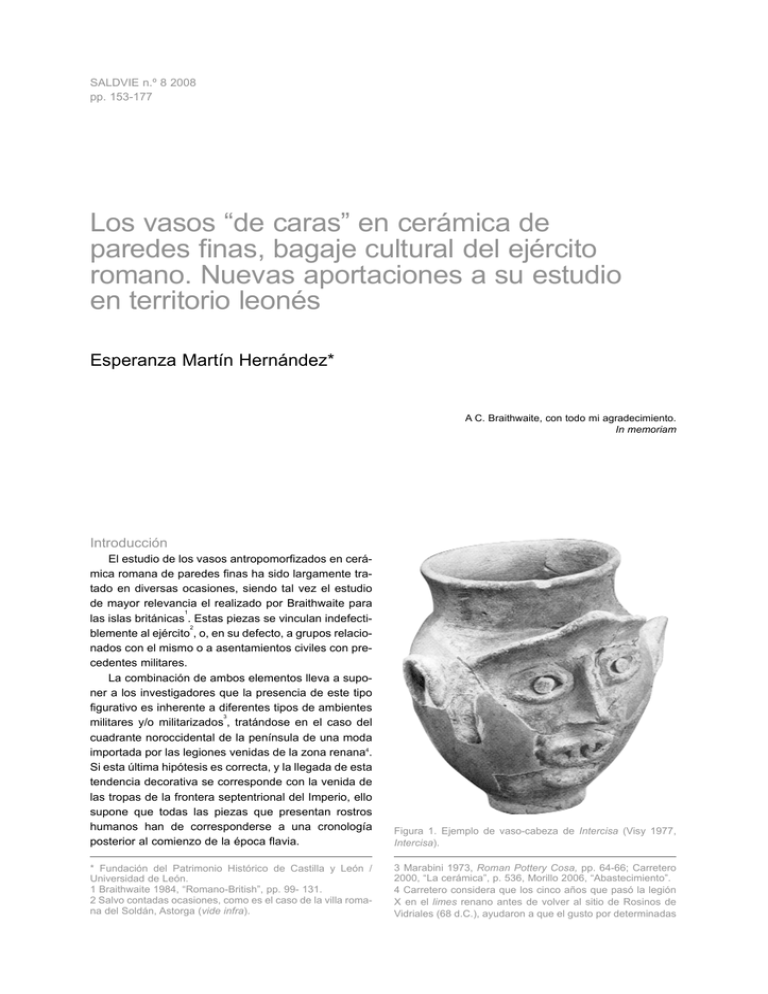

Anuncio