Guía Interpretativa del Parque Nacional Cotopaxi

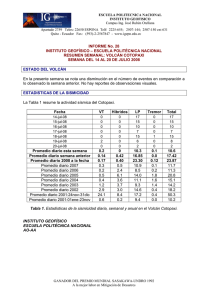

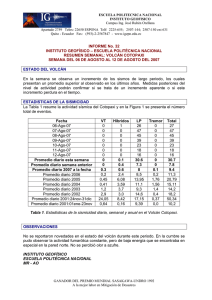

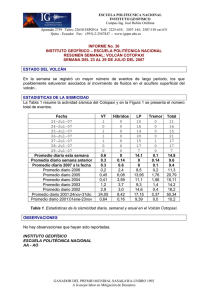

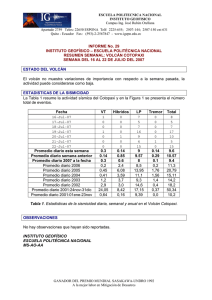

Anuncio