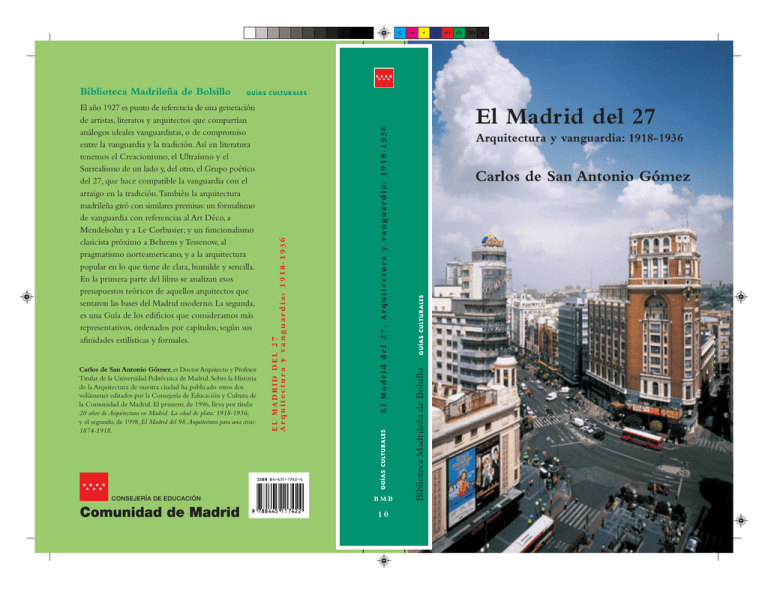

BVCM000958 Madrid del 27, El. Arquitectura y vanguardia: 1918

Anuncio