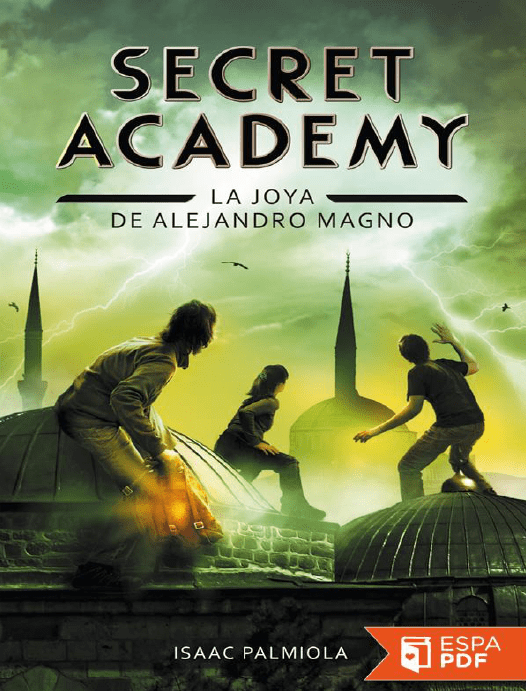

Secret Academy: La joya de Alejandro Magno

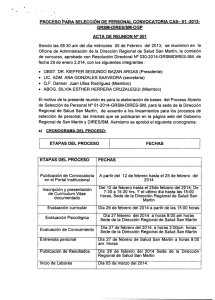

Anuncio