Pardela Balear Puffinus mauretanicus

Anuncio

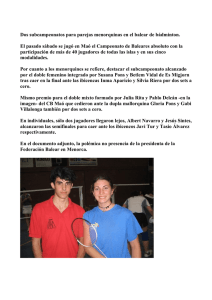

Pardela Balear Puffinus mauretanicus Pardela Balear Puffinus mauretanicus En Peligro Crítico; CR A3ace+4ace; B2ab(ii,iii,iv,v); E Autores: José Manuel Arcos y Daniel Oro La Pardela Balear tiene una distribución restringida a las islas Baleares (islotes e islas mayores), concentrándose cerca de la mitad de sus efectivos en la isla de Formentera (Ibiza), y existiendo otras pequeñas colonias repartidas entre Ibiza, Mallorca, Cabrera y Menorca. Las principales amenazas vigentes las constituyen los predadores terrestres y la presión pesquera (particularmente palangres y otras artes causantes de mortalidad directa), a la vez que la contaminación y el crecimiento urbanístico, siendo en su mayoría problemas de largo alcance y de difícil solución. Al tratarse de una especie muy longeva (por lo que prima la supervivencia adulta sobre el éxito reproductor), el actual declive de la población (c.7,4% anual, debido principalmente a una elevada mortalidad adulta), junto con 46 Pardela Balear Puffinus mauretanicus un área de ocupación efectiva inferior a 10 km2, una situación de fragmentación progresiva, y un reducido y mal conocido tamaño poblacional (que según estimas recientes no supera las 2.000 parejas reproductoras), sugiere que esta pardela debe calificar En Peligro Crítico. Se ha estimado una probabilidad de extinción superior al 50% en las próximas tres generaciones (c.54 años), o lo que es lo mismo, un declive proyectado superior al 80% en ese mismo periodo. DISTRIBUCIÓN Población reproductora restringida a las islas Baleares. Tras la reproducción, la mayor parte de la población se desplaza hacia el Atlántico, concentrándose en el golfo de Vizcaya (verano-otoño); algunas aves alcanzan el norte de las islas Británicas y el sur de la península Escandinava, así como las costas atlánticas del norte de África (existiendo una posible cita en Sudáfrica) (Bourne et al., 1988). España. Población reproductora restringida a islotes y zonas costeras de las grandes islas del archipiélago Balear, principalmente Formentera. Durante el periodo de cría frecuenta la costa oriental de la península Ibérica, donde también forma concentraciones importantes en invierno. En verano y otoño frecuenta las costas atlánticas, especialmente en el noroeste de la Península. POBLACIÓN Y TENDENCIA Estimas recientes (2000) de la población reproductora apuntan a una reducida población de 1.750-2.125 pp. (SEO/BirdLife, 2001), cifra considerablemente inferior a la estimada para 1991 (c. 3.300 pp.) (Aguilar, 1991, 1999; BirdLife International, 2000). Sin embargo, ninguno de los censos anteriores fue exhaustivo (i.e. censo de nidos ocupados), y en la mayoría de las colonias se realizaron aproximaciones imprecisas (p. ej. censo de aves en balsas frente a la colonia al anochecer, estimas a partir de escuchas, encuestas a la población local, etc.) que podrían sesgar los resultados (dificultando la apreciación de una tendencia clara solamente a partir de esos datos). En cualquier caso la población reproductora es reducida y se concentra en pocos puntos, principalmente en Formentera e islotes adyacentes (c.50% de la población), existiendo colonias más modestas en Ibiza, Mallorca, Cabrera y Menorca. Al parecer algunas aves se toman años sabáticos (cerca del 25%; D. Oro, datos inéditos), por lo que la población sexualmente madura debe ser algo superior a la inferida a partir de los censos en las colonias. Los censos fuera de la época reproductora, cuando las pardelas baleares suelen formar concentraciones importantes, permiten tener una idea del tamaño poblacional mínimo. Así, a finales de los años ochenta y principios de los noventa la población total se estimaba en unos 10.000-15.000 individuos, considerando las concentraciones observadas durante la época de muda (c.8.00010.000 aves sólo en el noreste del golfo de Vizcaya, tal vez hasta 15.000-20.000 en todo el sector Atlántico) y en invierno (c.11.000 aves en el noreste de la península Ibérica) (Le Mao & Yésou, 1993; Gutiérrez & Figuerola, 1995; Mayol et al., 2000). En los últimos años estas cifras parecen haber ido a menos, con concentraciones que apenas superan los 2.000 ejemplares en el norte del golfo de Vizcaya durante la muda (Yésou, en prensa), grupos menos numerosos durante la migración en las costas gallegas (Mouriño et al., en prensa), y de unos pocos centenares a pocos miles en Cataluña en invierno (Arcos, 2000; Badosa, 2001). Pese a todo tampoco es recomendable establecer tendencias poblacionales a partir de estos datos, ya que la movilidad de la especie (condicionada por la disponibilidad de alimento) puede conllevar a que grupos importantes de pardelas pasen desapercibidos ciertos años. La modelización matricial con simulación de trayectorias apunta hacia una tendencia muy fuerte a la baja (aunque muchos parámetros poblacionales como, por ejemplo, las tasas de reclutamiento, son todavía muy poco conocidos). Las estimas de supervivencia adulta, basada en datos de captura y recaptura a partir de 354 individuos seguidos en dos colonias de Mallorca durante 1997-2002 permite un elevado grado de fiabilidad a la hora de predecir una probabilidad de extinción en las próximas tres generaciones, muy superior al 50% (D. Oro, datos inéditos). El tiempo medio de extinción se estima en sólo 40 años. Esta modelización señala un descenso medio de la población de un 7,4% anual, siendo la tasa de crecimiento poblacional significativamente menor que 1. Partiendo de una población actual posible de entre 1.7502.125 pp., en 54 años (estima de tres generaciones) quedarían 2936 pp. La modelización matricial para estimar las probabilidades de extinción se basó en las estimas de parámetros demográficos disponibles para la especie (supervivencia por edades, edad a la primera reproducción, probabilidad de reproducirse -años sabáticos-, y fecundidad); de aquellas de las que no se dispone de estimas se fijaron los valores más altos registrados nunca para especies similares. La fiabilidad de las previsiones se puede suponer alta dado que el parámetro más sensible del modelo, la supervivencia adulta, se estimó de manera robusta por captura-recaptura. ECOLOGÍA La Pardela Balear nidifica en huras y en cuevas en colonias relativamente pequeñas. Mientras que algunas de estas huras pueden albergar una sola pareja y estar aisladas y separadas de otras por muchos centenares de metros, las cuevas suelen albergar más parejas, cuyo número depende de su tamaño y de la accesibilidad a los depredadores (para más detalles sobre requerimientos durante la época de reproducción, véase SEO/BirdLife, 2001). Estos lugares de cría se localizan en los tramos acantilados y rocosos de todo el litoral balear, no sólo en islotes sino también en las grandes islas como Formentera, Mallorca o Menorca. No obstante, la distribución actual probablemente no es la original, pues en ausencia de depredadores (es decir, antes de la llegada del hombre al archipiélago) las pardelas debían nidificar en playas e incluso en el interior de las islas (ej. Alcover, 2000). A diferencia de las pardelas atlánticas del mismo género, las baleares no excavan agujeros en el suelo ni parecen aprovechar las madrigueras de los conejos. Las colonias suelen ser monoespecíficas pero no es raro que en las cuevas críe sintópicamente la Pardela Cenicienta y el Paíño Común (ej. Aguilar, 1997). La Pardela Balear frecuenta las colonias de cría desde noviembre (algunos ejemplares desde mediados de agosto), aunque el grueso de la población reproductora retorna en febrero y marzo, cuando las hembras llevan a cabo la puesta de su único huevo. Antes del vuelo de los pollos, que se produce hacia finales de junio, los adultos que han criado con éxito abandonan el Mediterráneo y se dirigen hacia el golfo de Vizcaya, donde realizan la muda antes de regresar de nuevo al Mediterráneo (algunas aves, proba47 Pardela Balear Puffinus mauretanicus blemente inmaduros y/o adultos no reproductores, abandonan el Mediterráneo a partir de mayo). Durante el invierno las pardelas suelen concentrarse cerca de las costas peninsulares mediterráneas (ver revisión en SEO/BirdLife, 2001, y de forma más resumida en Martí & Ruiz, 2001). Fuera de las colonias la pardela balear presenta hábitos estrictamente marinos, alimentándose mayoritariamente sobre la plataforma continental (ej. Abelló & Oro, 1998; Arcos & Oro, 2002a). Tradicionalmente se la ha considerado una ave especializada en la captura directa de pequeños peces pelágicos (especialmente boquerón Engraulis encrasicolus y sardina Sardina pilchardus) (Aguilar, 1997), pero también aprovecha otras fuentes de alimento, por lo menos durante el periodo reproductor. En esta época las áreas de alimentación más importantes se sitúan frente al levante ibérico, especialmente en torno a las islas Columbretes y en aguas del delta del Ebro, donde la productividad marina es elevada (Arcos & Oro, 2002a; Abelló et al., en prensa). Allí, la principal fuente de alimentación (debido probablemente a la facilidad de detección y obtención) parece ser los descartes pesqueros, que aportan por lo menos el equivalente al 40% de los requerimientos energéticos de la población total de pardelas (considerando ésta de unos 10.000 ejemplares) (Arcos & Oro, 2002a). Las pardelas también capturan alimento prospectando bajo objetos a la deriva (que concentran modestas comunidades de peces), y en asociación con cetáceos y atunes (que conducen los bancos de pequeños pelágicos hacia la superficie). Por último, también parecen capturar pequeños pelágicos por cuenta propia, así como plancton (Arcos et al., 2000; Arcos & Oro, 2002a). Presumiblemente la actividad de alimentación es básicamente diurna (Mayol et al., 2000; Arcos & Oro, 2002a, b). Tras la época de cría, cuando las aguas mediterráneas son particularmente pobres, la mayor parte de la población se concentra en aguas del golfo de Vizcaya, donde la especie se alimenta directamente de pequeños pelágicos. Asimismo, el aprovechamiento de descartes también parece ser frecuente en esta zona (Le Mao & Yésou, 1993). En otoño e invierno, cuando las pardelas se concentran de nuevo en aguas peninsulares del Mediterráneo, su distribución es más costera que en primavera, y mucho más gregaria (Gutiérrez & Figuerola, 1995; Arcos, 2001a). Al parecer, en esta época se alimentan principalmente de pequeños pelágicos (Rebassa et al., 1998), siendo la utilización de descartes menos importante (Arcos & Oro, 2002a). La estrategia poblacional de la especie parece la típica de otras especies afines, esto es, tiempo medio de generación alto (alrededor de los 20 años), supervivencia adulta alta, reclutamiento progresivo y lento, y fecundidad baja. Las tasas de dispersión (especialmente la reproductora) entre colonias parecen ser muy bajas (Aguilar, 2000), aunque se sospecha que puede ser más alta en el caso de la dispersión natal (D. Oro, datos inéditos). La productividad (entendida como porcentaje de pollos volados respecto al número de parejas que llegan a poner un huevo) se sitúa en torno al 60%, aunque es probable que haya diferencias fuertes en el espacio y en el tiempo. No se dispone de datos relativos a la supervivencia de los individuos jóvenes e inmaduros, mientras que la supervivencia adulta estimada a partir de capturas y recapturas realizadas en colonias libres de depredadores ha resultado alarmantemente baja, del orden del 78% (D. Oro, datos inéditos). AMENAZAS La población de Pardela Balear se encuentra muy localizada. Al tratarse de una especie muy longeva (y con baja tasa de reproduc48 ción), las principales amenazas son aquellas que afectan a la mortalidad directa de los adultos, pese a que amenazas que afecten directamente al éxito reproductor, así como amenazas indirectas para la especie, también pueden ser importantes a largo plazo. Las amenazas asociadas a las áreas de estacionamiento migratorio y a las zonas de invernada son relativamente poco conocidas. En las colonias la depredación de adultos por parte de gatos asilvestrados y otros carnívoros introducidos parece ser el principal problema, aunque hace algunas décadas la recolección de animales (pollos y adultos) para el consumo humano pudo tener un efecto negativo aun más importante (ej. Mayol, 1986). Depredación en colonias. Muchas de las colonias de Pardela Balear son accesibles para un número alto de depredadores, principalmente ratas y otros roedores, que afectan la productividad de la especie y probablemente aumentan las tasas de dispersión y de años sabáticos. Sin embargo, como ya se ha mencionado, los depredadores de individuos adultos y sexualmente maduros son los que inflingen un mayor daño a la especie. Entre éstos destacan los carnívoros, principalmente gatos cimarrones y mustélidos (SEO/BirdLife, 2001). Las evidencias de depredación por un gato en la colonia de cría más importante de Menorca, la Mola de Maó, suponen un claro ejemplo del riesgo de predación por estos carnívoros: entre octubre y noviembre de 2000, se constató la predación de un mínimo de 21 ejemplares de Pardela Balear. Se desconocen sin embargo los efectos que ha tenido esta depredación en la dinámica poblacional de la colonia. Otros depredadores pueden ser la Gaviota Patiamarilla Larus cachinnans, aunque su impacto no está cuantificado (1)./(4). Amenazas relacionadas con la actividad pesquera. — Mortalidad en palangre. En el mar, una amenaza potencial que parece ser más importante de lo que se creía la constituyen las pesquerías de palangre (Belda & Sánchez, 2001a, b; Carboneras, 2001; Cooper et al., en prensa). Los anzuelos de palangre y el tipo de cebo habitual suelen ser demasiado grandes para la especie, pero en ocasiones las pardelas quedan enganchadas. Si bien no parece un fenómeno frecuente, el comportamiento gregario de las pardelas y su asociación habitual con embarcaciones de pesca puede llevar puntualmente a fenómenos de mortalidad “en masa”, cuando una barca cala el arte cerca de una balsa de pardelas. Tal podría ser la causa de mortalidad de c.50 ejemplares encontrados en una playa de Tarragona en el invierno de 1999-2000 (1)./(4). — Mala gestión de la pesca de arrastre. La importancia de los descartes de la pesca de arrastre para la Pardela Balear durante la época reproductora sitúa a este recurso en una posición clave para la conservación de la especie, situación a la que probablemente se ha llegado tras una disminución de otras fuentes de alimento alternativas (ej. pequeños pelágicos). El mayor control de una actividad pesquera tan poco selectiva como el arrastre es deseable para la preservación de los ecosistemas marinos, y la reducción de los descartes es un punto clave en este proceso (ej. FAO, 1995). Sin embargo, conviene gestionar esta reducción de la mejor forma posible para paliar el impacto potencial sobre la Pardela Balear y otras aves marinas con problemas de conservación. A corto plazo la reducción de descartes podría ocasionar una mayor competencia por el recurso entre las aves marinas que lo aprovechan, aunque éste no parece ser un problema serio para la Pardela Balear (Arcos, 2001b; Arcos & Oro, 2002a). Más importante puede ser el efecto de las vedas de arrastre, que conllevan la paralización de la flota durante dos meses cada año, en primavera. El número de puertos que Pardela Balear Puffinus mauretanicus adoptan esta medida crece continuamente, y en caso de coincidir las fechas de veda para el conjunto de puertos la Pardela Balear podría salir seriamente perjudicada (reducción del éxito reproductor) (Arcos & Oro, 2002a) (2). — Sobreexplotación de pequeños pelágicos. La sobreexplotación de algunas especies de pequeños pelágicos, como podría ser el caso del boquerón (ver Oro, 1999; Abad, 2000), reduciría las alternativas de las pardelas frente a una reducción de los descartes, empeorando la situación. Pese a todo, algunas especies de pequeños pelágicos, como la alacha Sardinella aurita, parecen incrementar su abundancia en la zona del levante ibérico (Abad, 2000), y podrían compensar en parte la disminución del boquerón. En caso de implementarse el Plan Hidrológico Nacional, la reducción en el aporte de nutrientes del Ebro contribuiría a una reducción de pequeños pelágicos en esa zona clave para la Pardela Balear (Martínez-Vilalta, 2001) (4). Pérdida y degradación del hábitat de cría. Existe una gran limitación de hábitat adecuado para la nidificación. La presencia de ratas en muchos de los lugares potencialmente adecuados para la especie y la urbanización de las zonas costeras impiden la recolonización o la ocupación de muchos de ellos. El aumento de las poblaciones de gatos cimarrones puede estar disminuyendo considerablemente el número de lugares adecuados para la cría en tiempos muy recientes. Se ha indicado que la Pardela Balear tiene más dificultades en recolonizar hábitat adecuado de cría en comparación con otras especies afines, tales como la Pardela Cenicienta (Aguilar, 2000) (1). Vertidos y contaminantes. El comportamiento gregario de la especie en ciertas épocas del año la hace potencialmente vulnerable frente a vertidos de hidrocarburos, que podrían causar la muerte a centenares de individuos en caso de coincidir con alguna gran concentración de pardelas. Por otro lado, los niveles de mercurio encontrados en la especie son particularmente elevados, especialmente en el plumaje (c.18 µg/g, valor que se acerca a los más altos registrados en aves marinas; Ruiz et al., en prensa). Esto puede deberse en parte a su posición filogenética (los procelariformes suelen presentar niveles de mercurio particularmente altos; ej. Monteiro et al., 1995), así como a los elevados niveles de este metal en el Mediterráneo (Renzoni et al., 1986; Cossa et al., 1997). Sin embargo, la localización de las principales áreas de alimentación cerca del delta del Ebro (ej. Arcos & Oro, 2002a; Abelló et al., en prensa), zona susceptible de presentar elevados niveles de contaminación por mercurio, puede conllevar niveles más altos de lo normal. Además, el consumo de descartes pone al alcance de las pardelas presas demersales, más contaminadas que las presas accesibles de forma natural (peces epipelágicos), representando una fuente de mercurio adicional (Arcos et al., 2002). En conclusión, los niveles de mercurio detectados en la Pardela Balear podrían acercarse al límite tolerados por la especie, que pasaría a ser susceptible frente a episodios puntuales de contaminación (vertidos). Los niveles de selenio también son elevados en esta especie, pero esto puede convertirse en una ventaja ya que el selenio atenúa los efectos tóxicos del mercurio (Thompson, 1996) (2)./(4). Otros factores. La competencia con otras especies ha sido relativamente poco estudiada. Parece haber una segregación espacial del hábitat de cría con la Pardela Cenicienta, dominando ésta sobre la Balear debido probablemente a su mayor tamaño (Aguilar, 2000). También es conocido el cleptoparasitismo que sufren las Pardelas Baleares en competencia con otras especies durante el forrajeo, aunque no parece que este fenómeno represente una amenaza para la especie (ej. Arcos & Oro, 2002a; J. M. Arcos & D. Oro, datos inéditos) (4). MEDIDAS DE CONSERVACIÓN Durante 1999-2000, se ha ejecutado un proyecto LIFE-Naturaleza “Recuperación de Puffinus mauretanicus en la red de ZEPA de las islas Baleares” de la Consellería de Medi Ambient de Baleares. Durante el desarrollo del mismo, parcialmente a cargo de SEO/BirdLife, se han realizado numerosas actuaciones con el objetivo de mejorar la conservación de la especie y ampliar el conocimiento disponible sobre su biología, además de haberse realizado varias campañas de desratización y ensayos de colonización en lugares seleccionados. Paralelamente, el Govern Balear ha declarado tres nuevas ZEPA en 2000, de tal forma que todas las IBA con importancia para la Pardela Balear quedan protegidas. El proyecto ha prestado también atención a la mortalidad potencial en las costas españolas, especialmente por hidrocarburos (para más detalles sobre todas las actuaciones llevadas a cabo, véase SEO/BirdLife, 2001, o el resumen en Martín & Ruiz, 2001). Otro proyecto que (entre otras especies) ha dedicado atención a la Pardela Balear es el impulsado por SEO/BirdLife, la Secretaría de Pesca Marítima y la Consellería de Medi Ambient de la Comunidad Valenciana para evaluar el impacto de la pesca de palangre en las islas Columbretes (Sánchez & Belda, 2000; Belda & Sánchez, 2001a, b; A. Martínez-Abraín, resultados inéditos). Actualmente, la Conselleria de Medi Ambient del Gobierno Balear y el Ministerio de Medio Ambiente financian campañas de desratización y de control de depredadores terrestres en varias colonias de Mallorca y de Formentera, pero los esfuerzos en este sentido son insuficientes frente a una amenaza tan importante (véase Medidas de Conservación propuestas para actuaciones pendientes de mayor desarrollo). MEDIDAS DE CONSERVACIÓN PROPUESTAS En vista de la elevada mortalidad adulta que experimenta la Pardela Balear, urge desarrollar una estrategia de conservación amplia y bien coordinada, a la vez que proseguir y mejorar el estudio de la población, de forma que se puedan evaluar con más rigor las tendencias poblacionales (mejorar las estimas del tamaño poblacional, así como de los datos demográficos) y las causas de mortalidad. Para ello se propone: Grupo de Trabajo de Pardela Balear. Teniendo en cuenta que la Pardela Balear es una especie en peligro de extinción, cuya conservación dependerá en buena medida de la coordinación entre las autoridades competentes de las distintas CC.AA. (donde la Pardela Balear utiliza el medio terrestre-marino durante cualquier momento de su ciclo anual), Ministerio de Medio Ambiente y otros sectores del ámbito científico y conservacionista. Es recomendable involucrar a organismos encargados de la gestión de las pesquerías (1). Elaboración y aprobación de un Plan de Recuperación. Es urgente la redacción y aprobación de un Plan de Recuperación para la especie en Baleares. Dependiendo de las directrices que puedan emanar desde el Grupo de Trabajo de Pardela Balear, otras CC.AA. podrían posteriormente elaborar planes 49 Pardela Balear Puffinus mauretanicus complementarios para asegurar que se llevan a cabo todas las actuaciones necesarias a favor de la conservación de la especie (1). Control de predadores. Es necesario asegurar un control estricto y permanente de predadores en todas las colonias de cría donde se haya demostrado o pueda demostrarse la presencia y riesgo de predación. Resulta inaceptable que hasta la fecha de hoy, numerosas colonias siguen sufriendo la amenaza de predación por parte de gatos. La Conselleria de Medi Ambient debe tomar una postura decidida de erradicación de predadores (no siendo aceptables soluciones intermedias de esterilización en caso de gatos) (1). Capturas accidentales. Es necesario ahondar en la problemática de capturas de pardelas balear en palangres (impacto real) y otras artes de pesca, así como investigar y aplicar medidas que mitiguen dicha mortalidad (algunas ya han sido propuestas tras el estudio de la pesca de palangre en las islas Columbretes). Se recomienda desarrollar campañas de divulgación y concienciación dirigidas principalmente al sector pesquero (1). Protección efectiva de las áreas de nidificación. Aunque todas las colonias de cría están incluidas en la red de ZEPA y espacios protegidos, y que la mayoría cuentan con planes de gestión (aprobados o en elaboración), es necesario asegurar que todos los planes están debidamente aprobados e incorporan todas las medidas necesarias para garantizar la conservación de la Pardela Balear. Es fundamental dotar dichos planes de los recursos necesarios para el logro de los objetivos más urgentes que permitan una protección y recuperación efectiva de la especie. Los planes de gestión y su desarrollo en planes operativos y/o de actuación, deben ser documentos vinculantes que incorporen indicadores de evaluación para permitir el seguimiento y grado de cumplimiento de los mismos (1). Acción directa del hombre (expolios). Continuar con la divulgación iniciada durante el LIFE en las Pitiusas, sobre el grave efecto que suponen los tradicionales expolios (“virotadas”) y asegurar suficiente control en las colonias (2). Sobreexplotación pesquera. Conviene realizar un seguimiento detallado de las poblaciones de pequeños pelágicos en el Mediterráneo occidental y el golfo de Vizcaya, para determinar si existe sobreexplotación del recurso y evaluar cómo puede afectar a las pardelas. La implicación de organismos de investigación/gestión pesquera es deseable (3). Reducción de los descartes y vedas de arrastre. Es necesario tener en cuenta a esta pardela a la hora de gestionar la pesca de arrastre. Las vedas de arrastre deberían realizarse en diferentes periodos para diferentes áreas (evitando la total ausencia de descartes en todo momento), y preferiblemente fuera de la época de reproducción de las pardelas (siempre y cuando ello no disminuya 50 la eficacia de las vedas en la recuperación de los ecosistemas marinos) (2). Aves petroleadas y posibles riesgos. Conviene mantener los programas de recogida de aves marinas para evaluar el impacto de los pequeños vertidos de hidrocarburos sobre la especie (así como analizar los niveles de otros contaminantes y evaluar otras causas de mortalidad en el mar). Aún más importante, se recomienda elaborar un plan de acción para poder actuar con rapidez ante un hipotético caso de vertido de crudo coincidiendo con una gran concentración de pardelas, y así reducir las consecuencias del mismo (2). Contaminación por metales pesados. Es urgente valorar el impacto real que pudiera tener la contaminación de mercurio y selenio (efectos sobre la reproducción y la mortalidad adulta), estableciendo umbrales de toxicidad. Asimismo es importante estudiar la relación que esta contaminación puede tener con la conducta alimenticia durante la época no reproductiva en el Mediterráneo y Atlántico (3). Competencia con otras especies. En general, esta amenaza requiere mayor estudio y seguimiento. La presión de la Gaviota Patiamarilla sobre la Pardela Balear se desconoce, pero probablemente sea de poca importancia, por lo que se sugiere no prolongar los descastes de esta gaviota como medida precautoria para preservar la Pardela Balear hasta que no se estudie el problema con mayor detalle. La eliminación de conejo debe valorarse (2). Zonas Especialmente Protegidas de Importancia para el Mediterráneo (ZEPIM). SEO/BirdLife (2001) proporciona una propuesta preliminar de dos zonas de protección marinas de importancia para la alimentación de la Pardela Balear. La propuesta se basa en la información recabada mediante el seguimiento vía satélite efectuado durante el proyecto LIFE-Naturaleza (1999-2000) y se ampara en el Convenio de Barcelona (1995). Dada la heterogeneidad de la producción marina en el espacio y en el tiempo, así como la movilidad de las poblaciones de pequeños pelágicos, dichas áreas deberían ser de dimensiones considerables para ser efectivas. Por otro lado, de prohibirse la pesca de arrastre en estas zonas la pardela balear podría desplazarse a zonas cercanas en busca de descartes, disminuyendo la efectividad de esta medida a corto plazo (a largo plazo permitiría cierta recuperación de las poblaciones de presas naturales, siendo por tanto beneficiosa y deseable) (3). Investigación aplicada a la conservación. Es importante seguir con la investigación de base (particularmente aspectos poblacionales y demográficos) para poder evaluar la evolución de la población y comprobar la eficacia de las medidas de conservación aplicadas, así como detectar posibles nuevas amenazas (1)./(5).