El peregrino del odio

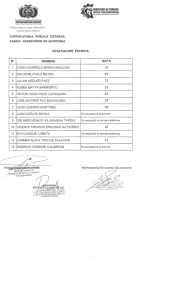

Anuncio