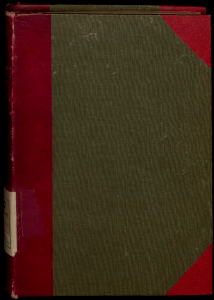

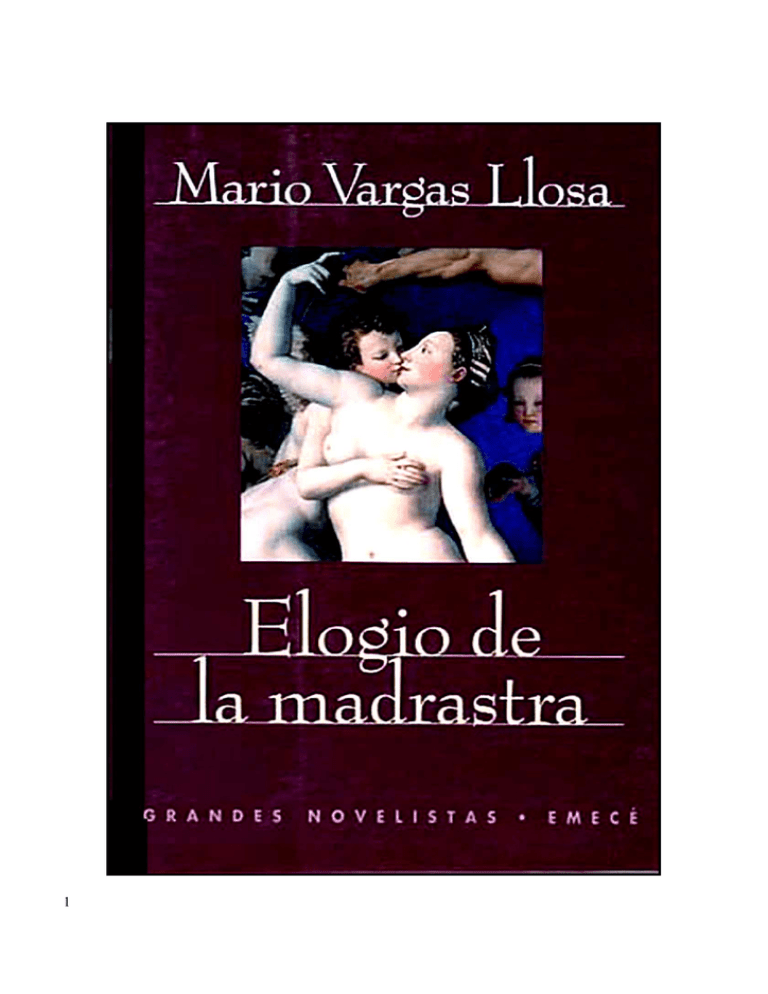

Elogio de la madrastra

Anuncio