Aquellas blancas sombras en el bosque

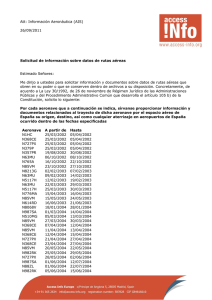

Anuncio