USOS DE LOS GEOMÉTRICOS EN EL NEOLÍTICO DEL

Anuncio

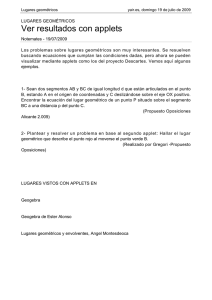

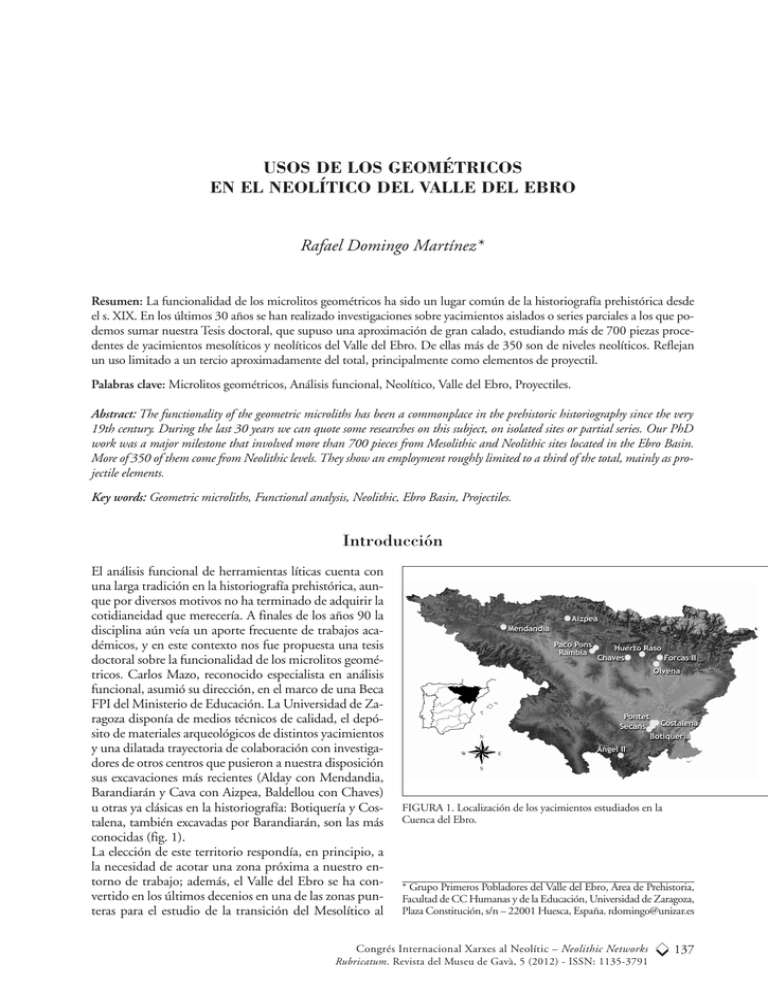

USOS DE LOS GEOMÉTRICOS EN EL NEOLÍTICO DEL VALLE DEL EBRO Rafael Domingo Martínez* Resumen: La funcionalidad de los microlitos geométricos ha sido un lugar común de la historiografía prehistórica desde el s. XIX. En los últimos 30 años se han realizado investigaciones sobre yacimientos aislados o series parciales a los que podemos sumar nuestra Tesis doctoral, que supuso una aproximación de gran calado, estudiando más de 700 piezas procedentes de yacimientos mesolíticos y neolíticos del Valle del Ebro. De ellas más de 350 son de niveles neolíticos. Reflejan un uso limitado a un tercio aproximadamente del total, principalmente como elementos de proyectil. Palabras clave: Microlitos geométricos, Análisis funcional, Neolítico, Valle del Ebro, Proyectiles. Abstract: The functionality of the geometric microliths has been a commonplace in the prehistoric historiography since the very 19th century. During the last 30 years we can quote some researches on this subject, on isolated sites or partial series. Our PhD work was a major milestone that involved more than 700 pieces from Mesolithic and Neolithic sites located in the Ebro Basin. More of 350 of them come from Neolithic levels. They show an employment roughly limited to a third of the total, mainly as projectile elements. Key words: Geometric microliths, Functional analysis, Neolithic, Ebro Basin, Projectiles. Introducción El análisis funcional de herramientas líticas cuenta con una larga tradición en la historiografía prehistórica, aunque por diversos motivos no ha terminado de adquirir la cotidianeidad que merecería. A finales de los años 90 la disciplina aún veía un aporte frecuente de trabajos académicos, y en este contexto nos fue propuesta una tesis doctoral sobre la funcionalidad de los microlitos geométricos. Carlos Mazo, reconocido especialista en análisis funcional, asumió su dirección, en el marco de una Beca FPI del Ministerio de Educación. La Universidad de Zaragoza disponía de medios técnicos de calidad, el depósito de materiales arqueológicos de distintos yacimientos y una dilatada trayectoria de colaboración con investigadores de otros centros que pusieron a nuestra disposición sus excavaciones más recientes (Alday con Mendandia, Barandiarán y Cava con Aizpea, Baldellou con Chaves) u otras ya clásicas en la historiografía: Botiquería y Costalena, también excavadas por Barandiarán, son las más conocidas (fig. 1). La elección de este territorio respondía, en principio, a la necesidad de acotar una zona próxima a nuestro entorno de trabajo; además, el Valle del Ebro se ha convertido en los últimos decenios en una de las zonas punteras para el estudio de la transición del Mesolítico al FIGURA 1. Localización de los yacimientos estudiados en la Cuenca del Ebro. * Grupo Primeros Pobladores del Valle del Ebro, Área de Prehistoria, Facultad de CC Humanas y de la Educación, Universidad de Zaragoza, Plaza Constitución, s/n – 22001 Huesca, España. [email protected] ❏ Congrés Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5 (2012) - ISSN: 1135-3791 137 Rafael Domingo Martínez Neolítico en la Península Ibérica, con un gran número de yacimientos bien excavados, estratigrafías ordenadas y abundantes dataciones radiocarbónicas. Contábamos ya entonces con una buena síntesis (Utrilla et al. 1998); en los últimos años se han dado a conocer nuevos estudios que actualizan los conocimientos disponibles, bajo la forma de monografías (Alday 2006; Utrilla y Montes 2009) o artículos (como los derivados de las comunicaciones de Alday et al. y Utrilla et al. en el Congreso Meso2010 de Santander, aún en prensa). El Valle del Ebro es hoy el territorio “más en forma” para explicar los cambios de vida de los últimos cazadores – recolectores y los primeros agricultores en la Península Ibérica. En este mismo volumen Montes y Alday hacen un interesante estudio de la malla neolítica del Valle del Ebro. Estas obras, reflejo de intensas investigaciones, han puesto de manifiesto la existencia de una trama sociocultural que, aunque difusa, parece conformar un territorio homogéneo en el que las influencias detectables en la cultura material -geométricos de morfologías singulares, estilos decorativos, elementos de adorno- re- corren el Valle de uno a otro extremo, reflejando a su vez una red “superior” de intercambios/influencias con otros territorios, de los que posiblemente el Sureste francés y el Levante español son ejemplos clásicos y bien conocidos que actúan como emisores de “modas” o “costumbres”, algunas de las cuales se detectan en la industria lítica, de la que los microlitos geométricos son los elementos más característicos. La sucesiva aparición de, por ejemplo, los triángulos de dos lados cóncavos tipo Cocina y el retoque en doble bisel son únicamente dos circunstancias, que en este caso afectan a nuestro estudio y que podemos ver extendidas por toda la Cuenca. La metodología usada es la clásica del análisis funcional a grandes aumentos: se utilizó un microscopio metalográfico en un rango de 100 a 400 aumentos, conectado a un ordenador para la toma de imágenes digitales. Se estudiaron 350 geométricos neolíticos: casi todos del Neolítico Antiguo y apenas un 10% de niveles más recientes. En la bibliografía se detallan los yacimientos y estudios particulares ya publicados. Los geométricos neolíticos del valle del Ebro Los microlitos geométricos son los elementos que mejor caracterizan la evolución industrial de los grupos mesolíticos y neolíticos. Su forma estandarizada permite variaciones morfológicas en función de factores ni funcionales ni tecnológicos, sino ligados a elementos como tradiciones, modas o influencias. Desde su aparición coexisten con otros objetos destinados a funciones similares (puntas y láminas de dorso), pero son ellos los que más han centrado los estudios de los investigadores a causa de esa forma “neutra”, evidentemente apuntada, pero sin condicionantes funcionales claros. Algunas funciones propuestas por Mortillet, Escalon de Fonton o Clark (resumen en Domingo 2005a) no dejaban de ser elucubraciones sin el aporte de la experimentación: anzuelos, instrumentos para tatuaje, herramientas para sacar caracoles de sus conchas… junto a ellas, había propuestas más “realistas” como las de elementos de proyectil, piezas de hoz o puntas de taladro. Desde mediados de los años 70 del siglo XX el análisis funcional permitió identificar no conjeturalmente las utilizaciones de las herramientas líticas. Fueron pioneros en su aplicación a los microlitos Bergman, Dumont o Philibert y, en España, González Urquijo e Ibáñez Estévez y, ya en el nuevo siglo, Gibaja o el propio autor de estas líneas. Los resultados, en líneas generales, han apuntado hacia un empleo mayoritario (y casi siempre exclusivo) como elementos de proyectil, independientemente de si eran colecciones preneolíticas como Mount Sandel (Dumont 1987) o del Neolítico avanzado como los geométricos de enclaves catalanes (Gibaja y Palomo 2004). Las piezas que aquí describimos representan una parte del total de geométricos del Neolítico de la Cuenca del Ebro, ❏ 138 donde el número de enclaves se ha acrecentado con rapidez en los últimos años; rondamos en la actualidad los 40 yacimientos con más de un centenar de dataciones radiocarbónicas que dibujan la situación de las sociedades cazadoras y recolectoras y la progresiva aparición de elementos de cultura material neolítica, mucho antes de que cambien de verdad los modos de vida. Las piezas analizadas proceden de Mendandia en Treviño, Aizpea en Navarra, Paco Pons y Rambla de Legunova en Zaragoza, Chaves, Huerto Raso, Olvena y Forcas II en Huesca, y Botiquería, Secans, Pontet y Costalena en Teruel. Al total inicial hemos añadido recientemente Rambla de Legunova, aún en proceso de excavación y que puede arrojar luz sobre la aparición del Neolítico en el valle del río Arba de Biel. Las excavaciones de esos sitios, realizadas con una metodología rigurosa, se extienden desde comienzos de la década de los 70 (Botiquería y Costalena) hasta la actualidad (Rambla de Legunova). Se estudiaron todos los microlitos geométricos de cada sitio salvo en Costalena, del que no pudieron hallarse en los fondos del Museo de Zaragoza más de la mitad de las piezas recuperadas en la excavación, pese a la búsqueda realizada en colaboración con su personal. Los caracteres morfotécnicos son, según nuestra reconstrucción experimental, relativamente poco importantes, debido a su estandarización. No son piezas que se puedan utilizar “a mano”, siendo necesario su enmangue para desarrollar con efectividad cualquier tarea. En nuestra experimentación, tanto la perforación (manual o con taladro de arco), como el serrado, la siega o la caza requirió de diferentes montajes en mangos de asta de ciervo o madera. La forma precisa de las piezas no es Congrés Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks USOS DE LOS GEOMÉTRICOS EN EL NEOLÍTICO DEL VALLE DEL EBRO funcionalmente decisiva, aunque desde una perspectiva cronocultural son de gran valor aspectos como el tipo de retoque (abrupto o doble bisel), la forma (segmentos, triángulos o trapecios), el perfil (lados rectos, cóncavos o convexos) o las proporciones (achaparrado, alargado, ocluso). En un panorama aún por completar, la sucesión de unas u otras formas en los distintos territorios del Suroeste europeo reflejan la existencia de intercambios de ideas, materiales o poblaciones que, con mayor o menor éxito, se superponen a otros ya existentes, modificándolos o sustituyéndolos. La más reciente publicación en este campo, debida a Utrilla et al. (2009), intenta aportar a la magnífica clasificación de Fortea (1973) la experiencia de más de 35 años de hallazgos y dataciones radiocarbónicas. Del total de geométricos analizados el 58% eran abruptos, el 30% de doble bisel y el 12% mixtos, combinando ambos retoques. A la fase más antigua, el Neolítico con cerámicas cardiales (primera mitad del VIº milenio cal BC), se pueden atribuir 197 elementos, de los que un 73% eran de retoque abrupto, un 17% de doble bisel y un 10% mixtos. A la siguiente fase del Neolítico antiguo, Tipología G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 G14 G17 G18 Gind que presenta cerámica impresa (segunda mitad del VIº milenio cal BC), pertenecen 125 piezas, con índices significativamente diferentes: un 33,6% de abruptos, un 51,2% de doble bisel y un 15,2% de mixtos. Como vemos, las piezas de doble bisel adquieren en esta segunda fase una importancia notable, suponiendo algo más de la mitad de los efectivos. Por lo que se refiere a su forma, encontramos un 17% de segmentos, un 25% de trapecios y un 54% de triángulos, además de un 4% de piezas rotas y/o indeterminables. Según su cronología, en el Neolítico antiguo con cardiales hay apenas un 8% de segmentos, un 33% de trapecios y algo más de un 55% de triángulos, mientras que en el Neolítico antiguo con impresas las cifras varían en lo que se refiere a la proporción segmentos – trapecios, manteniéndose los triángulos en valores muy similares. Los segmentos aportan ahora algo más del 30% de los efectivos, frente a sólo un 15,2% de trapecios y un 52% de triángulos. Descendiendo al detalle de las tipologías (según la propuesta de Fortea 1973), la tabla 1 resume los elementos fundamentales. Neolítico 1 Neolítico 2 Total 7,98% 4,79% 5,85% 14,89% 3,72% 0,53% 3,72% 12,23% 1,06% 1,60% 18,62% 0,53% 10,64% 13,83% 4,79% 30,33% 3,28% 4,92% 0,82% 1,64% 2,46% 1,64% 26,23% 1,64% 3,28% 10,66% 10,66% 1,64% 3,28% 16,77% 4,19% 5,48% 0,32% 9,68% 3,23% 0,32% 2,90% 17,74% 1,29% 2,26% 15,48% 0,32% 10,65% 9,03% 4,04% TABLA 1. Índices por tipología de los microlitos geométricos del Neolítico antiguo con cardiales (Neolítico 1) y del Neolítico antiguo con impresas (Neolítico 2). Los tipos más habituales en el Neolítico del Valle del Ebro son, por este orden, triángulos isósceles (G9), segmentos (G1), triángulos escalenos (G12) y triángulos de un lado cóncavo (G17). A continuación encontraríamos los trapecios de lado cóncavo (G5) y los triángulos de dos lados cóncavos, tipo Cocina (G18). El resto de tipologías aparecen, en general, en cifras bastante inferiores. Por horizontes, existe un aumento destacado de los segmentos de círculo de la primera a la segunda fase; a cambio, los trapecios de un lado cóncavo pasan de tener una apreciable representación (casi el 15%) a apenas un 2%. Los triángulos isósceles también crecen, alcanzando más de un cuarto del total. Otros cambios significativos son el acusado descenso de los triángulos escalenos y la casi desaparición (de un 14% a apenas un 2%) de los triángulos tipo Cocina. En líneas generales, vemos una distribución por tipologías más equilibrada en el primer Neolítico antiguo que en el segundo: en éste último, sólo dos morfologías suponen más de la mitad del total; si añadimos los G12 y los G17 se llega al 75% de efectivos. ❏ Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5 (2012) - ISSN: 1135-3791 139 Rafael Domingo Martínez Los resultados: consideraciones previas Debemos ser conscientes de la calidad del análisis funcional realizado. Sería deseable, en primer lugar, contar con un programa experimental adaptado al material arqueológico estudiado. Otro elemento importante es la “honestidad” científica del investigador. La dificultad de las observaciones microscópicas suele venir dada, en general, por las condiciones de conservación de la muestra. Resulta frecuente encontrar problemas de visualización que enmascaran o, al menos, añaden confusión a las huellas de uso. El investigador debe ser consciente de la fiabilidad que le merecen sus propias conclusiones. En nuestro caso, algunos yacimientos como Aizpea se veían especialmente afectados por problemas de observación de las superficies, en buena parte debidos a la acción del fuego sobre los elementos líticos. En otros lugares era la humectación del sedimento lo que había provocado una gran cantidad de lustres que complicaban de forma notable la lectura microscópica. En general, la calidad de la observación fue regular, coexistiendo piezas perfectamente conservadas con otras muy alteradas, en las que la identificación de materia trabajada y tarea desarrollada fue muy complicada. El empleo principal de los geométricos del Neolítico del Valle del Ebro fue el de elementos de proyectil. Aproximadamente un tercio del total mostró huellas microscópicas ocasionadas por esa función: principalmente, micropulidos alargados, combinados en ocasiones con estrías que inciden en la superficie lítica. Su origen, según nuestra experimentación, se halla en el roce intenso que producen diminutos fragmentos del borde de las piezas líticas, desprendidos tras el impacto contra el blanco (o, si el disparo es errado, contra el suelo, un árbol…) al rozar con la superficie del sílex. La intensidad del roce y la gran velocidad del proyectil suplen la brevedad del contacto, produciendo instantáneamente huellas funcionales que en otro tipo de usos requieren un contacto con la materia de al menos varios minutos. En muchas ocasiones es posible seguir la trayectoria del micropulido lineal desde un saltado del borde. Otras huellas diagnóstico detectadas, aunque no tan frecuentemente, son saltados de gran tamaño en la zona distal de los proyectiles. De aspecto aburilado, suelen afectar a las puntas de las piezas o a secciones del filo, presentando terminación reflejada. Son detectables de visu, y permiten confirmar el uso de algunas piezas carentes de huellas microscópicas. Otras funciones observadas son minoritarias, casi ocasionales o de fortuna, consistentes en el corte/procesado de piel y de vegetales no leñosos, cuyos índices oscilan en torno al 2-3% del total de piezas estudiadas. Se trata de micropulidos de desarrollo variable, extendidos habitualmente por los ápices (casos de las huellas del trabajo de la piel) o a lo largo del filo (en el del procesado de vegetal no leñoso). Anecdóticamente, una pieza de Chaves presenta lustre de vegetal de visu. ❏ 140 Como proyectiles Vamos a detallar ahora el uso principal de los geométricos. Por periodos (tablas 2, 3 y 4), no encontramos diferencias entre las dos fases del Neolítico antiguo estudiadas: en ambas rondamos el 32,6% de frecuencia de aparición de huellas. Ese valor, sin embargo, no refleja fielmente la realidad de todos los yacimientos, ya que encontramos índices bastante diferenciados. El tercer grupo de geométricos, de periodos más recientes o sin fecha fiable, también muestra resultados similares, con un 33,3% de aparición de huellas. YACIMIENTO NIVEL % PROYECTILES Aizpea Botiquería Chaves Forcas II Forcas II Mendandia Mendandia Pontet Secans Secans Totales 2 4 Ib V VI II sup. II c inf. IIb IIa - 33,3% 37,5% 23,5% 21,1% 25% 29,4% 36,4% 57,6% 27,7% 42,8% 32,6% TABLA 2. Índices de uso como proyectiles de los microlitos geométricos del Neolítico antiguo con cardiales del Valle del Ebro. Como podemos ver, las cifras son dispares; por número de ejemplares, únicamente Aizpea con 60 piezas destaca, mientras el resto oscilan entre las 12 del nivel VI y las 28 del nivel V de Forcas II. Algunos lugares como Pontet llaman la atención por lo elevado del índice de uso: casi 2 de cada 3 piezas presentan marcas funcionales de proyectil. El resto se sitúan claramente por debajo de la media (Chaves y Forcas sobre todo), en valores comparables a la tendencia general (Aizpea, Mendandia) o ligeramente por encima (Botiquería, Secans nivel IIa). YACIMIENTO NIVEL % PROYECTILES Aizpea Botiquería Chaves Costalena Pontet Totales 3 6+8 Ia c2 c sup. - 48,1% 29,1% 20% 20% 50% 32,6% TABLA 3. Índices de uso como proyectiles de los microlitos geométricos del Neolítico antiguo con impresas del Valle del Ebro. Congrés Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks USOS DE LOS GEOMÉTRICOS EN EL NEOLÍTICO DEL VALLE DEL EBRO En este caso la polarización de los resultados es si cabe más intensa: frente al índice medio del periodo, en Aizpea o Botiquería la mitad de las piezas presentan marcas funcionales de proyectil, mientras en Chaves o Costalena apenas representan un quinto del total de efectivos hallados. El caso de Costalena se explicaría por tratarse de piezas seleccionadas para exposición museística, “en buen estado visual”, por lo que podría tratarse de una sobrerrepresentación condicionada de geométricos no usados, relativamente libres de daños. YACIMIENTO NIVEL Rambla de Legunova 1 Paco Pons 2 Huerto Raso b Olvena varios Totales - % PROYECTILES 22% 40% 25% 50% 33,3% TABLA 4. Índices de uso como proyectiles de los microlitos geométricos de otros Neolíticos más recientes o sin datación del Valle del Ebro. Exceptuando Huerto Raso, con sólo cuatro piezas, el resto de enclaves reunidos en la tabla 4 ronda los 10 geométricos cada uno, por lo que el valor estadístico de este último conjunto debe de ser relativizado. En cualquier caso, vemos que el valor general coincide con los resultados del Neolítico antiguo. Si atendemos al tipo de retoque, no se observan diferencias apreciables por lo que respecta al índice de uso. En cuanto a las orientaciones de los enmangues, en general vemos que en el primer Neolítico antiguo los triángulos suelen presentar huellas que indican un enmangue paralelo al eje técnico, es decir, longitudinal, mientras que los trapecios muestran más huellas de enmangue transversal, con el filo mayor actuando como zona de impacto en la presa. En los otros niveles neolíticos esta asociación es mucho menos clara. Para interpretar en su contexto los resultados podemos recurrir a dos elementos distintos: por un lado, los resultados obtenidos en los geométricos mesolíticos del Valle del Ebro, unas 300 piezas de retoque abrupto procedentes de media docena de yacimientos. En general el índice de uso de los microlitos mesolíticos es sensiblemente más alto que el de las piezas neolíticas, alcanzado alrededor de un 40% de empleo como proyectiles. El segundo factor es el proceso de generación de huellas funcionales por uso como proyectil. Según nuestra experimentación (Domingo 2005a), un porcentaje elevado de las piezas disparadas una sola vez sobre blancos reales (un ciervo joven y una cabra doméstica recién muertos) no mostraban huellas y, en un test ciego, hubieran sido calificadas como “piezas no usadas”. Disparamos unos 140 geométricos dispuestos como puntas (el 58%) o como filos laterales (el 42%). Cada geométrico fue usado una sola vez para mantener un control exhaustivo sobre el proceso de formación de huellas, pese a ser conscientes de que los cazadores prehistóricos reutilizarían las flechas que pudiesen. En todo caso, identificando correctamente las micromorfologías generadas, pensábamos que usos posteriores no harían sino aumentar su número sin variar sus características, ya que no dependen del tiempo de trabajo (como el resto de micropulidos laborales) sino que se generan a causa de la intensidad y violencia de la actividad. El comportamiento laboral de las flechas fue excelente pese al extravío, por lanzamientos fallidos o por la dificultad de encontrar los pequeños geométricos en el interior del cuerpo del animal, de un 22% de los geométricos. Como es lógico, intentamos recuperar el máximo número de piezas, pero creemos que esa no sería la actitud de los cazadores prehistóricos. Sí recuperarían las piezas clavadas en el animal, retiradas en el campamento al procesar la carne, y es posible que algunas fuesen reaprovechadas, en función de su grado de integridad, pero no sería un comportamiento sistemático. Según Bergman (1987) el tiempo de fabricación de una punta de proyectil lítica es sumamente breve frente a lo que cuesta fabricar un astil de flecha en ma- FIGURA 2. Imagen a 100 aumentos, cara dorsal, centro del filo, del microlito geométrico 8610.2B’.215.68, del nivel e del abrigo de El Pontet. Micropulido estriado de impacto. ❏ Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5 (2012) - ISSN: 1135-3791 141 Rafael Domingo Martínez dera. Esos cazadores prestarían mucha más atención, pese a lo complicado de adaptar nuestro concepto de rentabilidad a los modos de vida prehistóricos, a recuperar los astiles de las flechas disparadas que las puntas líticas. Así, en los sitios localizaremos las piezas disparadas que volvieron de alguna manera (conservadas en flechas, insertadas en las presas, recuperadas por los cazadores…) al lugar de habitación y las piezas talladas que nunca llegaron a emplearse. Sólo algunas de las primeras serán susceptibles de mostrar marcas de uso. En el programa experimental mostraron huellas funcionales alrededor de un 65% de las piezas líticas recuperadas. Si contamos el total de elementos utilizados, sin tener en cuenta los que se perdieron, el índice ronda el 52%. Este hecho tiene importantes implicaciones para los estudios de piezas arqueológicas: si en condiciones de experimentación controladas y óptimas para la observación de huellas (blancos inmóviles, recuperación sistemática de las puntas usadas…) el índice de aparición de marcas de uso observado no llega a los dos tercios, ¿qué podemos esperar encontrar en contextos arqueológicos reales, cuando seguramente los cazadores no se preocupaban por recuperar todas las piezas usadas? Un factor que puede contribuir a aumentar la frecuencia de huellas en contextos arqueológicos es la probable reutilización de los proyectiles en buen uso. Así, piezas que, tras un solo disparo no han presentado huellas tienen nuevas oportunidades para sufrir su aparición, modificando al alza los índices de los contextos arqueológicos. Creemos que los geométricos fueron usados con intensidad en el Neolítico del Valle del Ebro, aunque no podemos diferenciar las piezas sin huellas realmente usadas de las que nunca llegaron a armar puntas de proyectil. La facilidad y la rapidez de su fabricación invitan a pensar que se tallaban sin un factor de inmediatez apremiante, y probablemente eran almacenadas para ser empleadas según se iban necesitando. Su propio carácter estandarizado, en función de sus morfologías geométricas y, en cierta medida, “impersonales”, permiten una sustitución rápida y sin necesidad de modificar/rehacer el enmangue. ¿Cómo explicar, por otro lado, las divergentes cifras que ofrecen los yacimientos estudiados? Frente a la tendencia general de un 32-33% de huellas, algunos enclaves ofrecen usos escasos, quizá explicables por un menor índice de empleo de los geométricos o un “exceso” de piezas fabricadas que no llegaron a usarse; otros, por el contrario, arrojan frecuencias elevadísimas, similares a las obtenidas en la experimentación. Podemos pensar, en estos casos, que las piezas fueron usadas más asiduamente, con reutilizaciones que causaron una proliferación de huellas, en contextos de menor fabricación ❏ 142 de “excedentes” sin usar. En todo caso, resulta difícil explicar esas diferencias en yacimientos a priori similares: pequeños abrigos junto a cursos de agua poco importantes, de ocupación temporal y, en cierta medida, planteada en el marco de una gestión rotatoria del territorio en la que grupos no muy numerosos de cazadores explotan los recursos naturales desplazándose con asiduidad de un enclave a otro. Es la cueva de Chaves, en realidad, el único enclave diferente: un enorme refugio rocoso, con una superficie habitable de unos 3000 metros cuadrados, bajo un espectacular porche de 60 metros de anchura por 30 de altura. La intensa ocupación neolítica entregó un abrumador índice de fauna doméstica y evidencias de cultivo de cereales. En esas circunstancias, parece esperable un bajo aporte de la caza, consistente con una menor utilización de los geométricos fabricados y, de ahí, una menor frecuencia de aparición de huellas. Veremos ahora que los microlitos de la cueva de Chaves han sido además “intensamente” usados en otras funciones, a diferencia de otros enclaves. Otros usos Un total de 14 geométricos (el 4%) mostraban microhuellas derivadas del trabajo de la piel y de vegetales no leñosos, mientras que en alguno más los micropulidos no estaban suficientemente caracterizados para identificar el tipo de trabajo desempeñado. Por uso, vimos 9 piezas empleadas para el trabajo de la piel (5 en el primer Neolítico antiguo –1 en Chaves y 4 en Forcas-; 2 en el segundo Neolítico antiguo –en Costalena; y otras 2 en los otros niveles neolíticos –1 en Paco Pons y 1 en Olvena) y 5 para el procesado de vegetales verdes (4 en el primer periodo –3 en Chaves y 1 en Mendandia-; y 1 en el segundo periodo –en Costalena-). Es llamativo que los yacimientos con usos de proyectil menos intensos hayan mostrado la mayor cantidad de otros empleos: Chaves y Forcas no tienen, a priori, condicionantes externos, pero el caso de Costalena, ya explicado, no deja de ser curioso. En la cueva de Chaves encontramos un relativamente alto índice de uso de los geométricos para procesar vegetales no leñosos (¿siega?), en consonancia con su carácter plenamente neolítico (fauna doméstica, semillas de cereales, láminas de sílex con lustre de cereal y huellas funcionales de hoz), mientras que en Forcas la situación es distinta: se trata de un enclave que mantendría los modos de vida mesolíticos –fauna salvaje y ausencia de semillas- con aportes mínimos de elementos neolíticos –cerámica y dobles biseles-, y un panorama funcional peculiar en el que escasean los usos de proyectil y son relativamente abundantes otros empleos, el trabajo de la piel en este caso. Congrés Internacional Xarxes al Neolític – Neolithic Networks USOS DE LOS GEOMÉTRICOS EN EL NEOLÍTICO DEL VALLE DEL EBRO Conclusiones A modo de resumen, podemos decir que mayoritariamente los microlitos geométricos del Neolítico del Valle del Ebro han sido utilizados como elementos de proyectil, aunque, por las características de estas huellas funcionales, es difícil decir en qué proporción y con qué intensidad. El índice medio de en torno a 1/3 del total indica un empleo relativamente intenso, si lo comparamos con las observaciones experimentales. En cualquier caso, los resultados obtenidos son coincidentes con los que han visto otros investigadores, para periodos anteriores (Dumont, Philibert, Bergman) o posteriores (Gibaja y Palomo). Podemos destacar, en nuestro caso, la presencia de otras utilizaciones, piel y vegetales, en general anecdóticas pero en ciertos lugares importantes: el “poblado” neolítico de la cueva de Chaves es el caso paradigmático, con un escaso empleo de proyectiles y un –relativamente- alto uso en tareas de siega. Podemos hablar, en definitiva, de un panorama similar en toda la Cuenca del Ebro, con algunas excepciones ya comentadas (Chaves, Forcas), para la gestión funcional de los microlitos geométricos. Las primeras gentes que presentan elementos de cultura material neolíticos, pero aún viven “como antes”, es decir, con modos de vida cazadores y recolectores, destinan sus geométricos principalmente a armar proyectiles. ¿Resulta lícito referirse a una comunidad de cazadores – recolectores neolíticos que, a lo largo del Valle del Ebro, conservaron de algún modo –mantenimiento de “tradiciones”, intercambios culturales, simple adaptación a las circunstancias- los sistemas de aprovisionamiento previos a la llegada de la agricultura? Parece que sí, ya que en todos los yacimientos estudiados, independientemente de sus ubicaciones, encontramos gestiones similares de los microlitos geométricos. La única diferencia sustancial ha sido, como hemos visto, la de los enclaves de Chaves y, en menor medida, Forcas II. La relativa homogeneidad morfológica de las piezas estudiadas, unida a la inexistencia de diferencias en su empleo, nos llevaría a proponer, siguiendo la línea de otros autores, la existencia de un entramado de relaciones en el Neolítico de la Cuenca del Ebro que afectan a numerosos aspectos culturales de los grupos humanos, hasta el punto de homogeneizar también algo tan básico como los útiles destinados a la adquisición de alimentos. Ciertamente, el paisaje es muy distinto de unos puntos a otros, desde el terreno de influencia atlántica vasco-navarro hasta el semiárido de ambiente mediterráneo del Bajo Aragón, lo que no fue obstáculo para que las primeras poblaciones “neolitizadas” mantuviesen la relación con el medio que se había forjado claramente desde el Tardiglaciar. Bibliografía ALDAY, A. (ed.) 2006: El mesolítico de muescas y denticulados en la cuenca del Ebro y el litoral mediterráneo peninsular (Vitoria, noviembre 2005). Memorias de Yacimientos Alaveses, 11. Diputación Foral de Álava. Vitoria. BERGMAN, C. A. 1987: Hafting and use of bone and antler points from Ksar Akil. La Main et l’outil. Manches et enmanchements préhistoriques: 117-126. Travaux de la Maison de l’Orient, 15. DOMINGO, R. 2004a: La funcionalidad de los microlitos geométricos en yacimientos del Bajo Aragón: los casos de Botiquería dels Moros y Secans (Maza- león Teruel) y Costalena (Maella, Zaragoza). Saldvie, 4: 41-83. DOMINGO, R. 2004b: Análisis funcional de los geométricos y de láminas de Mendandia. In A. Alday. et al.: El campamento prehistórico de Mendandia: Ocupaciones mesolíticas y neolíticas entre el 8500 y el 6500 BP: 321-333. Fundación José Miguel de Barandiarán, Sociedad de Estudios Vascos. DOMINGO, R. 2004c: Análisis funcional de los microlitos geométricos del abrigo de Los Baños (Ariño, Teruel). In P. Utrilla y J. M. Rodanés: Un asentamiento epipaleolítico en el valle del Río Martín: El abrigo de los Baños, Ariño, Teruel: 41-50. Monografías Arqueológicas 39. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. DOMINGO, R. 2005a: La funcionalidad de los microlitos geométricos. Bases experimentales para su estudio. Monografías Arqueológicas, 41. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. DOMINGO, R. 2005b: Análisis funcional de los microlitos geométricos del abrigo de Aizpea (Arive, Navarra), Veleia, 22: 27-49. DOMINGO, R. e. p.: Análisis funcional de los microlitos geométricos de Forcas II en su contexto territorial: Chaves, Huerto Raso, Olvena. In P. Utrilla y C. Mazo (eds.): La Peña de las Forcas (Graus, Huesca). Un asentamiento estratégico en la confluencia del Ésera y el Isábena. Monografías Arqueológicas, 46. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. DUMONT, J. V. 1987: A Microwear analysis of selected artefact types from the Mesolithic sites of Star Carr and Mount Sandel. B. A. R. British Series, 187. GIBAJA, J. F. y PALOMO, A. 2004: Geométricos usados como proyectiles. Implicaciones económicas, sociales e ideológicas en Sociedades Neolíticas del VI-III milenio cal. BC en el Noreste de la Península Ibérica. Trabajos de Prehistoria, 61, 1: 81-98. PHILIBERT, S. 1999: Modalités d’occupation des habitats et territoires mésolithiques par l’analyse tracéologique des industries lithiques: l’exemple de quatre sites sais- soniers. L’Europe des derniers chasseurs (5º Coloquio Internacional U. I. S. P. P., Grenoble 1995): 145-158. C. T. H. S. Paris. UTRILLA, P. y MONTES, L. (eds.) 2009: El Mesolítico geométrico en la Península Ibérica (Jaca, Huesca, abril 2008). Monografías Arqueológicas. Prehistoria, 44. Universidad de Zaragoza. Zaragoza. UTRILLA, P.; CAVA, A.; ALDAY, A; BALDELLOU, V.; BARANDIARAN, I; MAZO, C. y MONTES, L. 1998: Le passage du mésolithique au néolithique ancien dans le Bassin de l’Ebre Espagne d’après les datations C 14. Préhistoire européenne, 12: 171-194. ❏ Rubricatum. Revista del Museu de Gavà, 5 (2012) - ISSN: 1135-3791 143