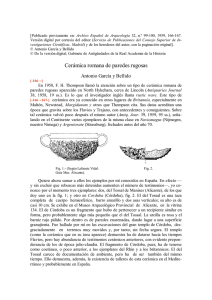

La Cerámica Valenciana - Asociación Valenciana de Cerámica

Anuncio