Que piensan - Que dicen - Oscar Colchado Lucio

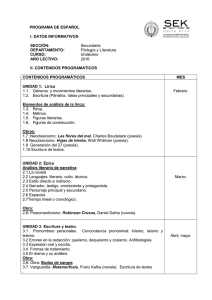

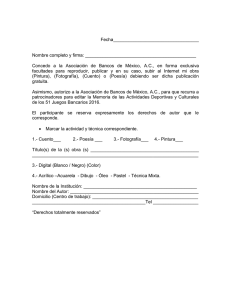

Anuncio