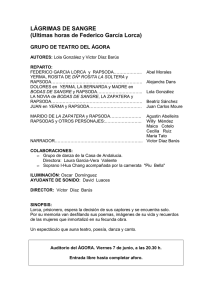

LA ARTIMAÑA DEL CANTO

Anuncio