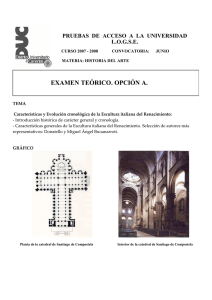

dott. Antón Anxo Pombo Rodriguez

Anuncio