Páramo

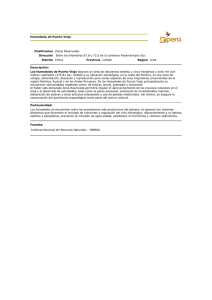

Anuncio