BENITO PÉREZ GALDÓS (Las Palmas de Gran Canaria, 1843

Anuncio

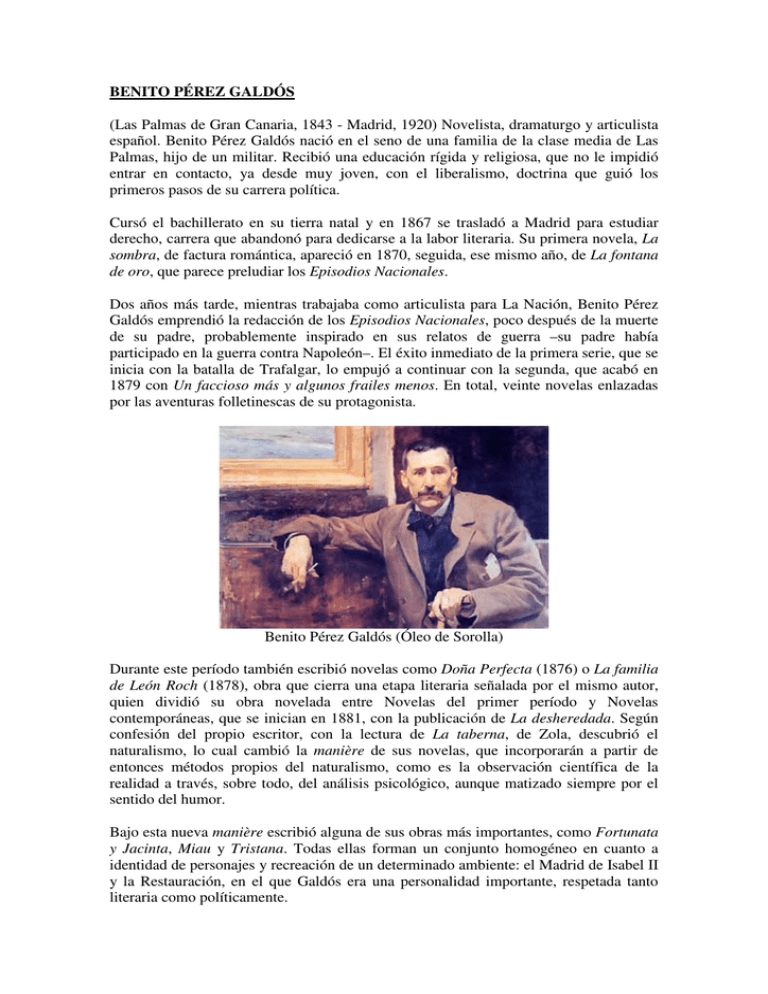

BENITO PÉREZ GALDÓS (Las Palmas de Gran Canaria, 1843 - Madrid, 1920) Novelista, dramaturgo y articulista español. Benito Pérez Galdós nació en el seno de una familia de la clase media de Las Palmas, hijo de un militar. Recibió una educación rígida y religiosa, que no le impidió entrar en contacto, ya desde muy joven, con el liberalismo, doctrina que guió los primeros pasos de su carrera política. Cursó el bachillerato en su tierra natal y en 1867 se trasladó a Madrid para estudiar derecho, carrera que abandonó para dedicarse a la labor literaria. Su primera novela, La sombra, de factura romántica, apareció en 1870, seguida, ese mismo año, de La fontana de oro, que parece preludiar los Episodios Nacionales. Dos años más tarde, mientras trabajaba como articulista para La Nación, Benito Pérez Galdós emprendió la redacción de los Episodios Nacionales, poco después de la muerte de su padre, probablemente inspirado en sus relatos de guerra –su padre había participado en la guerra contra Napoleón–. El éxito inmediato de la primera serie, que se inicia con la batalla de Trafalgar, lo empujó a continuar con la segunda, que acabó en 1879 con Un faccioso más y algunos frailes menos. En total, veinte novelas enlazadas por las aventuras folletinescas de su protagonista. Benito Pérez Galdós (Óleo de Sorolla) Durante este período también escribió novelas como Doña Perfecta (1876) o La familia de León Roch (1878), obra que cierra una etapa literaria señalada por el mismo autor, quien dividió su obra novelada entre Novelas del primer período y Novelas contemporáneas, que se inician en 1881, con la publicación de La desheredada. Según confesión del propio escritor, con la lectura de La taberna, de Zola, descubrió el naturalismo, lo cual cambió la manière de sus novelas, que incorporarán a partir de entonces métodos propios del naturalismo, como es la observación científica de la realidad a través, sobre todo, del análisis psicológico, aunque matizado siempre por el sentido del humor. Bajo esta nueva manière escribió alguna de sus obras más importantes, como Fortunata y Jacinta, Miau y Tristana. Todas ellas forman un conjunto homogéneo en cuanto a identidad de personajes y recreación de un determinado ambiente: el Madrid de Isabel II y la Restauración, en el que Galdós era una personalidad importante, respetada tanto literaria como políticamente. En 1886, a petición del presidente del partido liberal, Sagasta, Benito Pérez Galdós fue nombrado diputado de Puerto Rico, cargo que desempeñó, a pesar de su poca predisposición para los actos públicos, hasta 1890, con el fin de la legislatura liberal y, al tiempo, de su colaboración con el partido. También fue éste el momento en que se rompió su relación secreta con Emilia Pardo Bazán e inició una vida en común con una joven de condición modesta, con la que tuvo una hija. Un año después, coincidiendo con la publicación de una de sus obras más aplaudidas por la crítica, Ángel Guerra, ingresó, tras un primer intento fallido en 1883, en la Real Academia Española. Durante este período escribió algunas novelas más experimentales, en las que, en un intento extremo de realismo, utilizó íntegramente el diálogo, como Realidad (1892), La loca de la casa (1892) y El abuelo (1897), algunas de ellas adaptadas también al teatro. El éxito teatral más importante, sin embargo, lo obtuvo con la representación de Electra (1901), obra polémica que provocó numerosas manifestaciones y protestas por su contenido anticlerical. Durante los últimos años de su vida se dedicó a la política, siendo elegido, en la convocatoria electoral de 1907, por la coalición republicano-socialista, cargo que le impidió, debido a la fuerte oposición de los sectores conservadores, obtener el Premio Nobel. Paralelamente a sus actividades políticas, problemas económicos le obligaron a partir de 1898 a continuar los Episodios Nacionales, de los que llegó a escribir tres series más. -¡Que viene la artillería! -clamaron algunos. Pero lejos de determinar la presencia de los artilleros una dispersión general, casi toda la multitud corría hacia la calle Nueva. La curiosidad pudo en mí más que el deseo de llegar pronto al fin de mi viaje, y corrí allá también; pero una detonación espantosa heló la sangre en mis venas; y vi caer no lejos de mí algunas personas, heridas por la metralla. Aquel fue uno de los cuadros más terribles que he presenciado en mi vida. La ira estalló en boca del pueblo de un modo tan formidable, que causaba tanto espanto como la artillería enemiga. Ataque tan imprevisto y tan rudo había aterrado a muchos que huían con pavor, y al mismo tiempo acaloraba la ira de otros, que parecían dispuestos a arrojarse sobre los artilleros; mas en aquel choque entre los fugitivos y los sorprendidos, entre los que rugían como fieras y los que se lamentaban heridos o moribundos bajo las pisadas de la multitud, predominó al fin el movimiento de dispersión, y corrieron todos hacia la calle Mayor. No se oían más voces que «armas, armas, armas». Los que no vociferaban en las calles, vociferaban en los balcones, y si un momento antes la mitad de los madrileños eran simplemente curiosos, después de la aparición de la artillería todos fueron actores. Cada cual corría a su casa, a la ajena o a la más cercana en busca de un arma, y no encontrándola, echaba mano de cualquier herramienta. Todo servía con tal que sirviera para matar. El resultado era asombroso. Yo no sé de dónde salía tanta gente armada. Cualquiera habría creído en la existencia de una conjuración silenciosamente preparada; pero el arsenal de aquella guerra imprevista y sin plan, movida por la inspiración de cada uno, estaba en las cocinas, en los bodegones, en los almacenes al por menor, en las salas y tiendas de armas, en las posadas y en las herrerías. La calle Mayor y las contiguas ofrecían el aspecto de un hervidero de rabia imposible de describir por medio del lenguaje. El que no lo vio, renuncie a tener idea de semejante levantamiento. Después me dijeron que entre 9 y 11 todas las calles de Madrid presentaban el mismo aspecto; habíase propagado la insurrección como se propaga la llama en el bosque seco azotado por impetuosos vientos”. El vicio aquel tenía sus depravaciones, porque la señora de Santa Cruz no sólo iba a las tiendas de lujo, sino a los mercados, y recorría de punta a punta los cajones de la plazuela de San Miguel, las pollerías de la calle de la Caza y los puestos de la ternera fina en la costanilla de Santiago. Era tan conocida doña Barbarita en aquella zona, que las placeras se la disputaban y armaban entre sí grandes ciscos por la preferencia de una tan ilustre parroquiana. Lo mismo en los mercados que en las tiendas tenía un auxiliar inestimable, un ojeador que tomaba aquellas cosas cual si en ello le fuera la salvación del alma. Este era Plácido Estupiñá. Como vivía en la Cava de San Miguel, desde que se levantaba, a la primera luz del día, echaba una mirada de águila sobre los cajones de la plaza. Bajaba cuando todavía estaba la gente tomando la mañana en las tabernas y en los cafés ambulantes, y daba un vistazo a los puestos, enterándose del cariz del mercado y de las cotizaciones. Después, bien embozado en la pañosa, se iba a San Ginés, a donde llegaba algunas veces antes de que el sacristán abriera la puerta. Echaba un párrafo con las beatas que le habían cogido la delantera, alguna de las cuales llevaba su chocolatera y cocinilla, y hacía su desayuno en el mismo pórtico de la iglesia. Abierta esta, se metían todos dentro con tanta prisa como si fueran a coger puesto en una función de gran lleno, y empezaban las misas. Hasta la tercera o la cuarta no llegaba Barbarita, y en cuanto la veía entrar, Estupiñá se corría despacito hasta ella, deslizándose de banco en banco como una sombra, y se le ponía al lado. La señora rezaba en voz baja moviendo los labios. Plácido tenía que decirle muchas cosas, y entrecortaba su rezo para irlas desembuchando. La travesura de Posturitas, fielmente reproducida por el bueno de Cadalso, consistía en llenarse ambos los dedos de aquellas sorprendentes joyas, y cuando el maestro no les veía, alzar la mano y mostrarla a los otros granujas con dos o tres anillos en cada dedo. Si el maestro venía, se los quitaban a toda prisa, y a escribir como si tal cosa. Pero en una vuelta brusca, sorprendió el dómine a Cadalsito con la mano en alto, distrayendo a toda la clase. Verle, y ponerse hecho un león, fue todo uno. Pronto se descubrió que el principal delincuente era el maligno Posturitas, que tenía en su carpeta un depósito de aros de papel; y en un santiamén el maestro, después que arrancó de los dedos las pedrerías de que estaban cuajados, agarró todo el depósito y lo deshizo, terminando con una mano de coscorrones aplicados a una y otra cabeza. Ramos rompió a llorar, diciendo: «Yo no he sido... Miau tiene la culpa». Y Miau, no menos lastimado de esta calumnia que del mote, clamó con severa dignidad: «Él es el que los tenía. Yo no traje más que uno...». «Mentira...». «El mentiroso es él». -Miau es un hipócrita -dijo el maestro, y Cadalso no supo contener su aflicción oyendo en boca de D. Celedonio el injurioso apodo. Soltó el llanto sin consuelo, y toda la clase coreaba sus gemidos, repitiendo Miau, hasta que el maestro ¡pim, pam!, repartió una zurribanda general, recorriendo espaldas y mofletes, como el fiero cómitre entre las filas de galeotes, vapuleando a todos sin misericordia. -Se lo voy a decir a mi abuelo -exclamó Cadalso con un arranque de dignidad-, y no vengo más a esta escuela. -Silencio... Silencio todos -gritó el verdugo, amenazándoles con una regla, que tenía los ángulos como filos de cuchillo-. Sin vergüenzas, a escribir; y al que me chiste le abro la cabeza. Al salir, Cadalso seguía indignado contra su amigo Posturitas. Este, que era procaz, de una frescura y audacia sin límites, dio un empujón a Luis, diciéndole: «Tú tienes la culpa, tonto... panoli... cara de gato. Si te cojo por mi cuenta...». Cadalso se revolvió iracundo, acometido de nerviosa rabia, que le puso pálido y con los ojos relumbrones. «¿Sabes lo que te digo? Que no ties que ponerme motes ¡contro!, mal criado... ordinario... cualisquiera». -¡Miau! -mayó el otro con desprecio, sacando media cuarta de lengua y crispando los dedos-. Olé... Miau... morrongo... fu, fu, fu... Por primera vez en su vida percibió Luis que las circunstancias le hacían valiente. Ciego de ira se lanzó sobre su contrario, y lo mismo se lanzaría si este fuese un hombre. Chillido de salvaje alegría infantil resonó en toda la banda, y viendo el desusado embestir de Cadalso, muchos le gritaron: «Éntrale, éntrale...». Miau peleándose con Posturas era espectáculo nuevo, de trágicas y nunca sentidas emociones, algo como ver la liebre revolviéndose contra el hurón, o la perdiz emprendiéndola a picotazos con el perro. Y fue muy hermosa la actitud insolente de Posturitas, al recibir el primer achuchón, espatarrándose para aplomarse mejor, soltando libros y pizarra para tener los brazos libres... Al mismo tiempo rezongaba con orgullo insano: «Verás, verás... recontro... me caso con la biblia...». Acordose entonces de que al día siguiente era domingo y no había extendido los recibos para cobrar los alquileres de su casa. Después de dedicar a esta operación una media hora descansó algunos ratos, estirándose en el sofá de la sala. Por la mañana, entre nueve y diez, fue a la cobranza dominguera. Con el no comer y el mal dormir y la acerbísima pena que le destrozaba el alma estaba el hombre mismamente del color de una aceituna. Su andar era vacilante, y sus miradas vagaban inciertas, perdidas, tan pronto barriendo el suelo como disparándose a las alturas. Cuando el remendón que en el sucio portal tenía su taller vio entrar al casero y reparó en su cara descompuesta y en aquel andar de beodo, asustose tanto, que se le cayó el martillo con que clavaba las tachuelas. La presencia de Torquemada en el patio, que todos los domingos era una desagradabilísima aparición, produjo aquel día verdadero pánico; y mientras algunas mujeres corrieron a refugiarse en sus respectivos aposentos, otras, que debían de ser malas pagadoras y que observaron la cara que traía la fiera, se fueron a la calle. La cobranza empezó por los cuartos bajos y pagaron sin chistar el albañil y las dos pitilleras, deseando que se les quitase de delante la aborrecida estampa de don Francisco. Algo desusado y anormal notaron en él, pues tomaba el dinero maquinalmente y sin examinarlo con roñosa nimiedad, como otras veces, cual si tuviera el pensamiento a cien leguas del acto importantísimo que estaba realizando; no se le oían aquellos refunfuños de perro mordelón, ni inspeccionó las habitaciones buscando el baldosín roto o el pedazo de revoco caído para echar los tiempos a la inquilina. Al llegar al cuarto de la Rumalda, planchadora, viuda, con su madre enferma en un camastro y tres niños menores que andaban en el patio enseñando las carnes por los agujeros de la ropa, Torquemada soltó el gruñido de ordenanza, y la pobre mujer, con afligida y trémula voz, cual si tuviera que confesar ante el juez un negro delito, soltó la frase de reglamento: «D. Francisco, por hoy no se puede. Otro día cumpliré». No puedo dar idea del estupor de aquella mujer y de las dos vecinas que presentes estaban cuando vieron que el tacaño no escupió por aquella boca ninguna maldición ni herejía, cuando le oyeron decir con la voz más empañada y llorosa del mundo: «No, hija; si no te digo nada... si no te apuro... si no se me ha pasado por la cabeza reñirte... ¡Qué le hemos de hacer si no puedes!... -Don Francisco, es que... -murmuró la otra, creyendo que la fiera se expresaba con sarcasmo, y que tras el sarcasmo vendría la mordida. -No, hija, si no he chistado... ¿Cómo se han de decir las cosas? Es que a ustedes no hay quien las apee de que soy un hombre, como quien dice, tirano... ¿De dónde sacáis que no hay en mí compasión, ni... ni caridad? En vez de agradecerme lo que hago por vosotras, me calumniáis... No, no; entendámonos. Tú, Rumalda, estate tranquila: sé que tienes necesidades, que los tiempos están malos, hijas, ¿qué hemos de hacer sino ayudamos los unos a los otros? Siguió adelante, y en el principal dio con una inquilina muy mal pagadora, pero de muchísimo corazón para afrontar a la fiera, y así que le vio llegar, juzgando por el cariz que venía más enfurruñado que nunca, salió al encuentro de su aspereza con estas arrogantes expresiones: «Oiga usted, a mí no me venga con apreturas. Ya sabe que no lo hay. Ése está sin trabajo. ¿Quiere que salga a un camino? ¿No ve la casa sin muebles, como un hospital prestao? ¿De dónde quiere que lo saque?...Maldita sea su alma... -¿Y quién te dice a ti, grandísima tal, deslenguada y bocona, que yo vengo a sofocarte? A ver si hay alguna tarasca de éstas que sostenga que yo no tengo humanidad. Atrévase a decírmelo... Enarboló el garrote, símbolo de su autoridad y de su mal genio, y en el corrillo que se había formado sólo se veían bocas abiertas y miradas de estupefacción. «Pues a ti y a todas les digo que no me importa un rábano que no me paguéis hoy. ¡Vaya! ¿Cómo lo he de decir para que lo entiendan?... ¡Conque estando tu marido sin trabajar te iba yo a poner el dogal al cuello!...Yo sé que me pagarás cuando puedas, ¿verdad? Porque lo que es intención de pagar, tú la tienes. Pues entonces, ¿a qué tanto enfurruñarse?... ¡Tontas, malas cabezas! (esforzándose en producir una sonrisa). ¡Vosotras creyéndome a mí más duro que las peñas y yo dejándooslo creer, porque me convenía, porque me convenía, claro, pues Dios manda que no echemos facha con nuestra humanidad! Vaya, que sois todas unos grandísimos peines... Abur, tú, no te sofoques. Y no creas que hago esto para que me eches bendiciones. Pero conste que no te ahogo, y para que veas lo bueno que soy... Se detuvo y meditó un momento, llevándose la mano al bolsillo y mirando al suelo. «Nada, nada... Quédate con Dios. Una noche del mes de marzo, serena y fresquita, alumbrada por espléndida luna, hallábase el buen Nazarín en su modesta casa profundamente embebecido en meditaciones deliciosas, y tan pronto se paseaba con las manos a la espalda, tan pronto descansaba su cuerpo en la incómoda banqueta para contemplar, al través de los empañados vidrios, el cielo y la luna y las nubes blanquísimas, en cuyos vellones el astro de la noche jugaba al escondite. Eran ya las doce; pero él no lo sabía ni le importaba, como hombre capaz de ver con absoluta indiferencia la desaparición de todos los relojes que en el mundo existen. Cuando eran pocas las campanadas de los que en edificios próximos sonaban solía enterarse; si eran muchas, su cabeza no tenía calma ni atención para cuentas tan largas. Su reloj nocturno era el sueño, las pocas veces que lo sentía de veras, y aquella noche no le había avisado aún el cuerpo su querencia del camastro en que reposarse por breve tiempo solía. De pronto, cuando más extático se hallaba mi hombre diluyendo sus pensamientos en la preciosa claridad de la luna, se oscureció la ventana, tapándola casi toda entera un bulto que de la parte del corredor a ella se aproximaba. Adiós claridad, adiós luna y adiós meditación dulcísima del padre Nazarín. Al llegarse a la ventana oyó golpecitos que daban de afuera, como ordenando o pidiendo que abriese. "¿Quién será?..., ¡a estas horas!..." Otra vez el toque de nudillos, como redoblar de un tambor. "Pues por el bulto —se dijo Nazarín—, parece una mujer. ¡Ea!, abramos y veremos quién es esa señora y a santo de qué viene a buscarme." Abierta la ventana, oyó el clérigo una voz sofocada y fingida, como la de las máscaras, que con angustioso acento le dijo: —Déjeme entrar, padrico, déjeme que me esconda..., que me vienen siguiendo, y en ninguna parte estaré tan segura como aquí. — ¡Pero mujer!... Y a todas estas, ¿quién eres, quién es usted, qué le pasa...? —Déjeme entrar le digo... De un brinco me meto dentro, y no se enfade. Usted, que es tan bueno, me esconderá..., hasta que... Entro, sí, señor; vaya si entro. Y acompañando la acción a la palabra, con rápido salto de gata cazadora, se metió dentro de un brinco y cerró ella misma los cristales. —Pero, señora..., ya comprende... —Padre Nazarín, no se incomode... Usted es bueno, yo soy mala, y por lo mismo que soy tan remala, me dije digo...: "No hay más que el beato Nazarín que me dé amparo en este trance." ¿No me ha conocido todavía, o es que se hace el tonto?... ¡Mal ajo!... Pues soy Ándara... ¿No sabe quién es Ándara...? —Ya, ya..., una de las cuatro... señoras que estuvieron aquí el día que me robaron, y por consuelo me pusieron como hoja de perejil. —Yo fui mismamente la que le insulté más y la que le dije cosas más puercas, porque... La Siona es mi tía... Pero ahora le digo que la Siona es más ladrona que Candelas, y usted un santo... Me da la real gana de decirlo porque es la realísima verdad... ¡Mal ajo! — ¿Conque Ándara?... Pero yo quiero saber... —Nada, padrito de mi alma, que aquí donde me ve, ¡por vida del Verbo!, he hecho una muerte. — ¡Jesús! —No sabe una lo que hace cuando le tocan a la diznidá... Un mal minuto cualisquiera lo tiene... Maté..., o si no maté, yo di bien fuerte... y estoy herida; sí, padre..., tenga compasión... La otra me tiró un bocado al brazo y me levantó la carne..., santísima: con el cuchillo de la cocina alcanzó a darme en este hombro, y me sale sangre. Diciéndolo, se cayó al suelo como un saco, con muestras de desvanecimiento. El padrito la palpó, llamándola por su nombre. "Ándara, señora Ándara, vuelva en sí, y si no vuelve y se muere de esa tremenda herida, haga propósito mental de arrepentimiento, abomine de sus culpas para que el Señor se digne acogerla en su santo seno." «Dígame, buen amigo: ¿ha visto por aquí ayer y hoy a un ciego moro que le llaman Almudena? -Sí, señora:halo visto... jablao con él -replicó el gitano, mostrando dos carreras de dientes ideales por su blancura, igualdad y perfecta conservación, que se destacaban dentro del estuche de dos labios enormes y carnosos, de un violado retinto-. Le vide en la puente... díjome que moraba dende anoche en las casas de Ulpiano... y que... no sé qué más... Desapártese, buena mujer, que esta bestia es mu desconsiderá, y cocea...». Huyó Benina de un brinco, viendo cerca de sí las patas traseras de un grandísimo burro, que dos gandules apaleaban, como para conocerle las mañas y proveer a su educación asnal y gitanesca, y se fue hacia las casas que le indicó con un gesto el de la perfecta dentadura. Arranca de la explanada un camino o calle tortuosa en dirección a la puente segoviana. A la izquierda, conforme se entra en él, está la casa de corredor, vasta colmena de cuartos pobres que valen seis pesetas al mes, y siguen las tapias y dependencias de una quinta o granja que llaman de Valdemoro. A la derecha, varias casas antiquísimas, destartaladas, con corrales interiores, rejas mohosas y paredes sucias, ofrecen el conjunto más irregular, vetusto y mísero que en arquitectura urbana o campesina puede verse. Algunas puertas ostentan lindos azulejos con la figura de San Isidro y la fecha de la construcción, y en los ruinosos tejados, llenos de jorobas, se ven torcidas veletas de chapa de hierro, graciosamente labrado. Al aproximarse, notando Benina que alguien se asomaba a una reja del piso bajo, hizo propósito de preguntar: era un burro blanco, de orejas desmedidas, las cuales enfiló hacia afuera cuando ella se puso al habla. Entró la anciana en el primer corral, empedrado, todo baches, con habitaciones de puertas desiguales y cobertizos o cajones vivideros, cubiertos de chapa de latón enmohecido: en la única pared blanca o menos sucia que las demás, vio un barco pintado con almazarrón, fragata de tres palos, de estilo infantil, con chimenea de la cual salían curvas de humo. En aquella parte, una mujer esmirriada lavaba pingajos en una artesa: no era gitana, sino paya. Por las explicaciones que esta le dio, en la parte de la izquierda vivían los gitanos con sus pollinos, en pacífica comunidad de habitaciones; por lecho de unos y otros el santo suelo, los dornajos sirviendo de almohadas a los racionales. A la derecha, y en cuadras también borriqueñas, no menos inmundas que las otras, acudían a dormir de noche muchos pobres de los que andan por Madrid: por diez céntimos se les daba una parte del suelo, y a vivir. Detalladas las señas de Almudena por Benina, afirmó la mujer que, en efecto, había dormido allí; pero con los demás pobres se había largado tempranito, pues no brindaban aquellos dormitorios a la pereza. Si la señora quería algún recado para el ciego moro, ella se lo daría, siempre y cuando viniese la segunda noche a dormir. Dando las gracias a la esmirriada, salió Benina, y se fue por toda la calle adelante, atisbando a un lado y otro. Esperaba distinguir en alguno de aquellos calvos oteros la figura del marroquí tomando el sol o entregado a sus melancolías. Pasadas las casas de Ulpiano, no se ven a la derecha más que taludes áridos y pedregosos, vertederos de escombros, escorias y arena. Como a cien metros de la explanada hay una curva o más bien zig-zag, que conduce a la estación de las Pulgas, la cual se reconoce desde abajo por la mancha de carbón en el suelo, las empalizadas de cerramiento de vía, y algo que humea y bulle por encima de todo esto. Junto a la estación, al lado de Oriente, un arroyo de aguas de alcantarilla, negras como tinta, baja por un cauce abierto en los taludes, y salvando el camino por una atarjea, corre a fecundar las huertas antes de verterse en el río. Detúvose allí la mendiga, examinando con su vista de lince el zanjón, por donde el agua se despeña con turbios espumarajos, y las huertas, que a mano izquierda se extienden hasta el río, plantadas de acelgas y lechugas. Aún siguió más adelante, pues sabía que al africano le gustaba la soledad del campo y la ruda intemperie. El día era apacible: luz vivísima acentuaba el verde chillón de las acelgas y el morado de las lombardas, derramando por todo el paisaje notas de alegría. Anduvo y se paró varias veces la anciana, mirando las huertas que recreaban sus ojos y su espíritu, y los cerros áridos, y nada vio que se pareciese a la estampa de un moro ciego tomando el sol. De vuelta a la explanada, bajó a la margen del río, y recorrió los lavaderos y las casuchas que se apoyan en el contrafuerte, sin encontrar ni rastros de Mordejai. Desalentada, se volvió a los Madriles de arriba, con propósito de repetir al día siguiente sus indagaciones.